|

|

해바라기

시몬 비젠탈 지음. 박중서 옮김. 뜨인돌 펴냄. 1만원 |

죽음 앞둔 젊은 나치대원, 학살죄 용서 빌지만 유대인 생존자 비젠탈은 입을 열지 않았다 그저 가족안위 염려했을 뿐인 수많은 사람 발판삼아 권력을 획득학고 유지했던 건 나치 범죄자들이었다 “나라면 어떻게 했을까?” 양심에 던지는 윤리적 질문

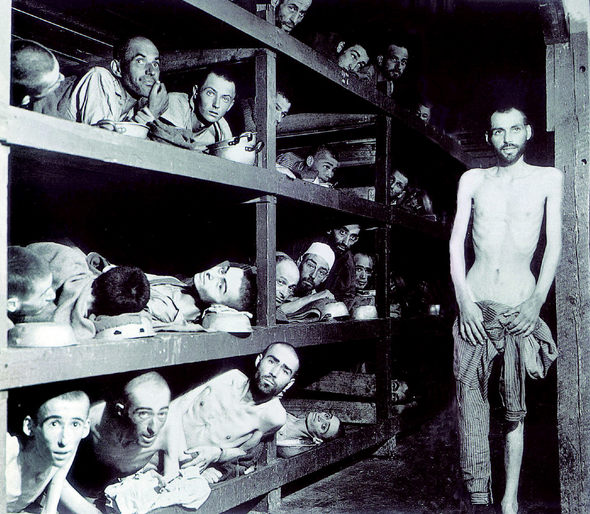

일본군 위안부 할머니들, 독립운동가 및 유족들, 제주 4·3과 보도연맹원 등 좌우익 범죄행위의 희생자들, 민주화 투쟁 과정의 숱한 피해자들. 그들은 진정으로 가해자들을 용서할 수 있을까? 가해자들은 과연 용서를 빌고 싶은 생각을 갖고 있기나 할까? 시몬 비젠탈. 2차 대전 때 우크라이나 서부도시 램베르크의 나치 독일 수용소에서 가까스로 살아남은 유대인 생존자. 주위 일가친척 89명이 희생당함. 그가 30여명의 수용소 생존자들과 함께 설립한 ‘유대역사기록센터’ 활약으로 1100명 이상의 나치 범죄자들이 처벌받음. 땀에 절은 옷을 그대로 입고 너무 지쳐 신발조차 벗지 못하는 사람들이 층층이 놓인 침상 위에 널브러져 있는 곳. 숨쉴 산소조차 제대로 공급되지 않는 예전의 축사에 뒤엉켜 있는 150명의 유대인들이 강제노역 뒤 받아먹는 식사는 ‘커피’라 불리는 시커멓고 씁쓸한 액체. 그들은 밧줄에 묶이고 독일군 구둣발에 짓밟히고 개에게 물렸으며, 발목이 삐거나 악몽을 꾸거나 기운이 빠지면 총을 맞고 벌레처럼 죽어갔다. 노약자와 어린이들, 그리고 새로운 수용자들이 도착하면 그들에게 필요한 공간을 내주기 위해 무작위로 솎아내진 사람들이 총알받이가 되거나 가스실로 갔다. 어느날 독일군 ‘임시병원’에 노역을 나갔던 비젠탈은 간호사의 호출로 비밀리에 중상을 입고 온몸에 붕대를 감은 채 임종실에 누워 죽음을 기다리던 젊은 나치스 친위대원(SS대원)을 독대해야 하는 기이한 상황에 처한다. ‘평범하고 착한 아이’였던 나치 대원 카를이라는 이름의 그 친위대원은 러시아로 진격하던 중 우크라이나 중부도시 드네프로페트로프스크에서 유대인 집단학살에 가담한다. 독일군은 퇴각하던 러시아군이 장치한 폭탄에 자국군 병사 30명이 희생당하자 그에 대한 보복으로 비무장 유대인 어린이, 여자, 노인들 150-200명을 3층 가옥에 채워넣고 석유통을 설치한 뒤 수류탄을 까넣고는 무차별 총격을 가했다. 빈사상태의 카를은 그 당시 어린 아이의 눈을 손으로 가린 채 온몸에 불이 붙어 2층에서 뛰어내리던 부부의 모습을 떠올리며 회한에 몸부림친다.가쁜 숨을 몰아쉬며 그는 말했다. “저는 마음 편히 죽고 싶습니다. 그러니 제발…. 제가 말씀드린 이야기가 끔찍하다는 건 압니다. 죽을 날을 기다리며 여기 누워 있는 기나긴 밤 내내, 저는 누구든지 유대인을 만나면 모든 것을 고백하고 용서를 구하고자 했습니다. 하지만 여기 혹시 남아 있는 유대인이 있는지 전혀 알 수가 없어서…. 제 부탁을 받아들이기가 쉽지 않으리라는 건 압니다만, 당신이 대답해 주지 않으면 저는 결코 마음 편히 죽지 못할 겁니다.” 평범하고 ‘착한 아이’였던 그 대원은 10대 때 히틀러 유겐트(소년단)에 가입하고부터 인생이 뒤틀렸고 사회민주당원이었던 아버지 등 가족과도 사실상 유대가 단절됐다. 한편으론 자부심, 한편으론 명령에 따라 망설임없이 임무를 수행하던 그는 만신창이가 돼 죽음을 눈앞에 둔 상황에서야 용서를 빌 상대를 찾았던 것이다. 고뇌하던 비젠탈은 끝내 한마디 말도 없이 그 장소를 떠났다. 살아남아 뒷날 그 대원의 노모를 만나서도 그는 ‘착한 아들’의 환상을 버리지 못했던 어머니에게 결국 끔찍한 진실을 알리지 못하고 침묵을 지켰다. 자신이 ‘인간이하’의 존재로 내몰린 채 당장 언제 죽을지도 알 수 없는 절박한 처지에 놓여 있던 비젠탈이 그런 상황에 어떻게 대처했어야 옳았을까? 그에게 과연 유대인 피해자를 대표해 용서할 자격이 있었을까? 용서가 해결책이었을까?

|

|

2차대전 당시 가축 우리처럼 비좁은 나치 수용소에 갇힌 유대인들 모습. 숨도 제대로 쉴 수 없는 이런 공간이라도 새로 오는 신입들에게 내줘야 하는 사람들은 가차없이 총알받이가 되거나 가스실로 갔다. <한겨레> 자료사진

|

기사공유하기