|

|

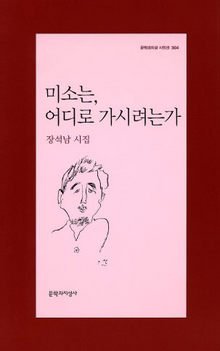

장석남 다섯번째 시집 <미소는, 어디로 가시려는가>

|

청년기 데뷔작 ‘김수영 문학상’ 중년 돼서야 김수영풍 변모 “혁명이 없으니 추락을 낳았지” ‘폭포’와 같은 시 다시 쓰고 ‘방을 깨다’는 체념과 자조 비슷

첫 시집 <새떼들에게로의 망명>으로 1992년도 김수영문학상을 받았을 때 장석남씨의 나이는 만으로 스물일곱이었다. 90년대 ‘신서정’의 기수로 꼽히는 장씨의 수상 시집은 물론 빼어난 성과물이었지만 ‘김수영적’이라고 하기는 어려웠던 것이 사실이다. 참여적이지 않다는 의미가 아니라, 정조와 어조에 있어서 김수영의 시와는 판이했다는 뜻이다. 그런데 최근에 내놓은 다섯 번째 시집 <미소는, 어디로 가시려는가>(문학과지성사)에서 그의 노래가 뒤늦게(?) ‘김수영풍’으로 변모한 것은 흥미롭다. 그가 13년 전의 수상을 마음의 빚으로 간직해 온 것은 아닐 테다. 이십대 후반의 청년을 마흔 살의 중년으로 바꾸어 놓은 세월의 손길에 그 비밀이 있을 터. “둥글게 둥글게 살자는 명상도 옳긴 하지만 내 시를 보고/너무 이른 나이에 둥그렇게 되었다는 말도 옳아서/밤새도록 이 꺾인 고궁의 돌담 아래 앉아 있어 보는 것이다”(<내면으로>) “내게 정자가 하나 있다 무엇보다/여편네와 싸워 이긴 거지만/전위를 말하는 촌스런 시들로부터/현학의 무지한 시들로부터/정치를 외면한 가여운 은일로부터 싸워 이긴/빛나는 승리다”(<정자() 1>) 인용한 두 편의 시에서 시인은 자신의 시 세계에 닥쳐 온 변화에 대해 설명하고 있다. 젊은 연배에 어울리지 않게 지나치게 원숙하다는 지적에 대한 수긍, 그리고 전위와 현학과 정치 외면의 조류를 상대로 한 싸움이 지금의 그의 시를 빚어 놓았다. 예컨대 이런 식이다. “계단을 오르내리며/오르고 내리는 것의 섭리를 생각한다/국제 정세와 남북경협을 생각하기도 한다 위대한 진리인 미국을 생각하고 죽었다 깨어나도 미국을 이길 수 없다는 것에 대해 생각하고 굴복하는 방법에 대해서, 끽 소리 나지 않게 우아하게 굴복하는 방법에 대해 생각하고 목숨은 그래도 끝까지 부지하는 것이 지혜라고 생각하고 생각한다 모든 것에 찍 소리 나지 않게 나를 단속하고 간혹은 딴청을 부려야 한다는 기교까지 생각한다”(<옛 친구들>) 언어의 섬세한 조탁이니 형식적 긴장이니 하는 것들에 그다지 신경 쓰지 않은 채 편하게 내뱉는 듯한 말투가 이전의 장석남 시와는 확실히 다르다. 느슨해졌다기보다는 편해졌다는 느낌이다. 때때로 유머러스한 상황과 언어를 구사할 정도로 여유도 생겼다. 형식상의 변모는 소재와 내용에서의 변화와 나란히 간다. 지난 시집들에서 고향 덕적도의 자연과 유년의 기억을 소중히 어루만졌던 그가 이번 시집에서는 고향의 존재를 아예 잊기라도 한 양 현재의 비루한 일상에 집중하는 모습도 이채롭다.형식적 긴장 풀고 편해져 “삼선시장 순댓국밥집의 길거리로 낸/주방의 진보,/쓰레기통의 악취를 덮어놓는/신문지의 진보,/돼지 대가리의 코를 베고 귀때기를 베고 혀를 잘라서 국밥에 넣듯이/나아가는 맛,/시치고는 참으로 진부한/이 나아가는 맛,”(<나아가는 맛>) “그러나 나는 좀 근사한 도둑이라도 되어서/물욕을 버리고 싶지 않고/성욕을 버리고 싶지 않고/정치를 버리고 싶지 않다/무엇보다 너를 버리고 싶지 않다”(<이명()을 따라서>) 물론 시인이 자신의 지나친(?) 여유와 편안을 경계하는 시편들도 없지는 않다. 시집의 맨 앞에 배치된 <얼룩에 대하여>의 말미에서 “얼룩이 남지 않도록/맑게/울어 얼굴에 얼룩을 만드는 이 없도록/맑게/노래를 부르다 가야 하리”라고 다짐하거나 <치졸당기()>라는 재미나는 제목의 시를 “멀리서 호오이 호오이 밤새가 운다. 저것이 비명이란 것도 모르고 나는 잠을 자고 있었구나”라는 자책의 말로 마무리하는 것은 시인 내부의 ‘야당’의 목소리라 할 만하다.

|

|

장석남

|

기사공유하기