등록 : 2005.08.18 18:46

수정 : 2005.08.18 18:51

|

|

걸리버, 세상을 비웃다

박홍규 지음. 가산출판사 펴냄. 9500원

|

영국인이면서도 식민 치하의 아일랜드 현실에 분노했던 스위프트

그의 이런 모순된 지위는 풍자문학의 바탕을 이룬다

대인국과 마인국은 그가 그리는 이상사회에 가깝고

소인국과 공증국은 그 반대인 현실 속의 영국에 해당한다

박홍규 영남대 법대 교수는 정력적인 저술가다. 그의 저술 분야는 자신의 전공인 노동법 관련서들에 그치지 않는다. 인문학과 예술, 정치, 사회 등 다양한 분야에서 주로 평전의 형식을 통해 자신의 관심사와 지향을 드러내 왔다. 미셸 푸코의 <감시와 처벌>, 에드워드 사이드의 <오리엔탈리즘> 등을 번역하기도 했다.

박 교수의 최신 저술 목록에 오른 <걸리버, 세상을 비웃다>는 아일랜드 작가 조너선 스위프트(1667~1745)의 잘 알려진 작품 <걸리버 여행기>를 독자적인 관점으로 해설한 책이다.

<걸리버 여행기>에 대한 박 교수 나름의 ‘해석’은 우선 이 책이 어린이용 동화가 아니라는 지적에서부터 출발한다. 박 교수는 소인국과 거인국, 공중국과 마인()국이 등장하는 이 책이 아이들을 위한 황당무계한 모험담 정도로 이해되는 데 이의를 제기한다. 걸리버가 비현실적인 나라들을 여행하며 기이한 일을 보고 겪는다는 이야기가 단지 어린이들의 호기심을 충족시키기 위한 무책임한 상상력의 소산이 아니라는 것이다. 박 교수는 이 작품이 영국의 식민지배 아래 있던 18세기 아일랜드의 현실에 대해 우회적으로 비판하는 풍자소설이라고 주장한다.

박 교수는 우선 스위프트라는 인물에 주목한다. 스위프트는 사실 아일랜드인이 아니라 영국인으로서 더블린에서 태어났지만 대영제국의 종교인 성공회 교회의 수석 목사이자 보수적인 토리당의 열렬한 지지자였다. 그런 그가 사망했을 때 아일랜드 언론은 ‘위대하고 뛰어난 애국자’가 숨을 거두었다며 애도했다. 당시의 맥락에서 애국자란 영국의 지배에 반대한 이를 가리키는 말이었다. 그렇다면 스위프트는 자신의 ‘모국’ 영국에 반대한 매국노가 아닌가.

어린이용 동화라고?

박 교수는 스위프트가 놓인 이런 모순되고 착잡한 지위가 <걸리버 여행기>를 비롯한 그의 풍자문학의 바탕을 이루었다고 본다. 이중적이며 모순된 처지 때문에 “그는 가면을 쓸 수밖에 없고, 그의 글은 풍자가 될 수밖에 없었다”(52쪽)는 것이다.

|

|

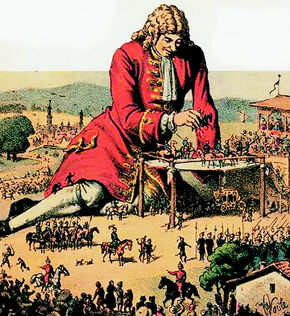

<걸리버 여행기> 소인국 이야기에는 높은 자리에 오르고자 하는 정치가들이 누가 줄에서 떨어지지 않고 제일 높이 뛰어 황제와 고관들을 즐겁게 하는지를 겨루는 ‘줄타기 출세’에 대한 정치 풍자가 담겼다. 그림은 1882년 독일어판에 나오는 소인국의 기병 놀이 장면. <걸리버, 세상을 비웃다>에서

|

1729년에 쓴 <가난한 가정의 자녀들이 부모와 국가에 짐이 되는 일을 방지하고 전체 사회에 유용한 일원이 되게 하는 법에 대한 온건한 제안>이라는 긴 제목의 글은 식민 치하에서 극심한 가난에 시달리던 아일랜드의 현실에 대한 분노를, 끔찍할 정도의 반어에 담은 작품이다. 이 글에서 스위프트는 가난 때문에 제대로 먹이지 못하고 부모와 국가에 짐이 될 뿐인 아이들을 식용으로 삼자는 제안을 한다. “약한 불에 끓이든, 불로 굽든, 찌든, 삶든, 가장 맛있고, 영양가 있고, 몸에 좋은 식품이 되고, 프리카세나 라구에 넣으면 똑같이 훌륭한 것이란 걸 난 의심치 않는다.”(프리카세나 라구란 요리의 이름이다.)

박 교수는 <걸리버 여행기>를 토머스 모어의 <유토피아>와 조지 오웰의 <1984년>과 같은 일종의 유토피아 소설로 규정한다. 박 교수에 따르면 걸리버가 여행하는 네 개의 나라 가운데 대인국과 마인국이 유토피아에 해당하는 반면 소인국과 공중국은 유토피아의 반대인 디스토피아에 해당한다. 소인국과 공중국이 현실 속의 영국에 가깝다면, 대인국과 마인국은 스위프트가 그리는 이상사회의 면모를 지니고 있다는 것이다.

소인국의 정치가들이 왕이 보는 앞에서 줄 위에 올라 교묘히 춤을 잘 추어 출세하는 곡예를 펼쳐 보인다든가 “왼손으로 오른발을 잡고, 오른손의 가운뎃손가락을 머리 꼭대기에 놓고, 엄지손가락을 오른쪽 귀 끝에 갖다 대는” 선서 방식, 그리고 위압스럽게 공중에 떠서 옮겨 다니며 땅 위의 나라 발니바비를 지배하는 라퓨타 섬의 모습은 식민 지배국 영국에 대한 신랄한 비판이라 할 수 있다.

인간에 대한 지독한 혐오

반대로 뛰어난 왕과 거짓 없는 정치인, 간단명료한 법조문과 실용적 학문이 지배하는 대인국은 ‘소인국’ 영국에 대비되는 이상 사회로 그려진다.

마인국에 간 걸리버의 이야기는 스위프트의 풍자가 영국 제국주의에 대한 비판을 넘어 인류 자체에 대한 비판으로 나아가는 모습을 보여준다. 우선 제국주의 비판.

“가령 해적의 무리가 폭풍을 만나 어딘지 모르게 표류하다가, 마침내 돛대 위에서 한 소년이 육지를 발견하게 되면, 해적들은 노략질하기 위해서 상륙한다. 그런데 거기서 평화로운 원주민을 만나서 극진한 대접을 받고, 그 나라에 새 이름을 붙여, 국왕을 대신하여 정식으로 접수한다. 그리고 그 표시로 썩어빠진 판자대기나 돌을 세워 놓고, 수십 명의 원주민을 살해하고, 견본으로서 또 다른 원주민을 강제로 끌고 귀국하여 이제까지의 죄에 대한 사면을 받는다.”

<마인국>의 주인은 이성적인 말 휘늠이며, ‘야후’라 불리는 인간 형상의 동물은 저급한 짐승으로 등장한다. “야후들은 자연이 만들어낸 동물 중에서 가장 더럽고 역겹고 못생긴 동물이어서, 가장 반항적이고 불순하며, 해코지만 하고 심술궂다.” 마인국의 실상을 보며 휘늠을 존경하고 야후를 경멸하던 걸리버는 조국 영국으로 돌아와서도 인간에 대한 혐오와 말에 대한 애착에서 벗어나지 못한다. 착란적이라 할 정도로 지독한 인간 혐오 속에 제국주의로 대표되는 인간의 한계와 패악에 대한 스위프트의 분노가 숨어 있다고 할 수 있다. 사진 가산출판사 제공

광고

기사공유하기