|

|

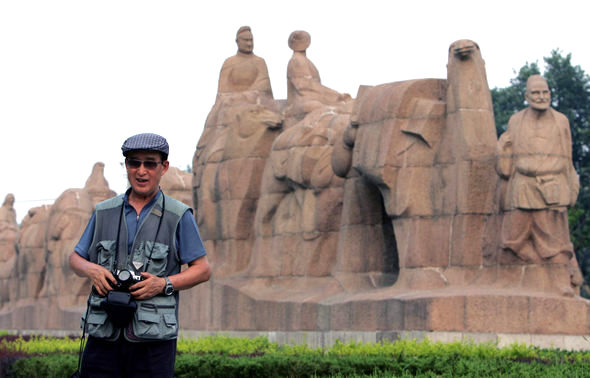

중국 시안 서문 밖 실크로드 시발 기념비 앞에 선 정수일 교수. 30여 년만의 답사에 어린 아이처럼 설레임을 감추지 못했다. 그는 “실크로드는 물류 통로 이전에 사람들 사이의 관계로 닦여진 길”이라며 “옛적 미지의 인간들 사이의 감정과 사상을 나눈 흔적들을 새삼 더듬는 것은 답사의 또다른 기쁨”이라고 말했다. 이종근 기자.

|

정수일 교수 ‘문명교류 답사’ 유라시아 횡단 대장정에

“30년간 섭렵한 자료들 검증”…가을부터 본지에 연재

태양빛을 업은 서역의 바람은 뜨겁고 매캐했다. 귀신과 맹수 우짖는 소리를 낸다는 거친 열풍에 몸 가누기도 어려운 곳, 신라와 중국의 구법승, 푸른 눈의 캬라반(대상)들이 목숨 걸고 열사의 사막 속으로 발걸음 내딛었던 곳, 1500년 전 서역 관문인 중국 간쑤성 돈황의 옥문관 폐허더미 앞에 문명사가 정수일 교수(71)가 서 있었다. 지평선 부근에 가물거리는 서쪽끝 만리장성 터의 자취를 굽어보던 그가 입을 연다. “이제 제 마음은 후련하고 자유롭습니다. 30년 이상 아롱졌던 가슴 속 응어리가 날아간 기분입니다. “ 북한 남파 공작원의 죄목으로 공민권을 제한당한 채 집필에만 전념했던 이 문명 교류사의 대가가 유라시아 대륙을 횡단하는 대장정을 시작했다. 지난해 6월부터 올해 5월까지 <한겨레>에 ‘정수일 교수의 문명교류기행’을 연재했던 그는 <한겨레> 취재팀과 지난달 중순부터 중국, 중앙아시아 4국, 이란-시리아-터키로 이어지는 1달여 간의 답사길을 밟고 있다. 2000년 출옥 이래 <씰크로드학> <이븐바투타 여행기> 등 8권의 저서·역주서를 내며 편력했던 동서 교류사 관련 사료들을 현장에서 고증·확인하며 실크로드학의 새 지평을 여는 과정이다. “기원전 1세기 돈황에 옥문관을 지었던 중국 한나라 왕조는 서역 문명과 ‘삼절삼통’의 인연을 지녔다고 합니다. 세 번 끊어졌지만 결국 그때마다 다 이었다는 뜻이죠. 실크로드로 대변되는 유라시아 문명 교류사는 숱한 정변과 전쟁에도 단절되지 않았습니다. 팍팍한 자연적 제약 속에서도 감정과 사상, 문화를 공유하려는 인류의 의지는 대자연과 만나 아름답게 역사를 빛냈습니다. 문명간의 갈등만이 조장되는 지금 시대에 교류사의 숭고한 흔적들을 일일이 찾아 조망하며 평화, 상생의 정신을 느끼는 것이야말로 답사의 본질적인 목적이 될 것입니다.” 2005 특별기획 ‘동방 세계를 만나다’로 이름지어진 이 답사는 ‘정수일 교수의 문명 교류기행’ 1부에 이은 2부 연재물의 준비작업이 된다. 애초엔 고구려인 고선지의 1~5차 서역 원정로와 신라 구법승 혜초의 인도 구법 행로를 축으로 중앙아시아, 인도를 누빌 계획이었다. 하지만 초원로, 해로와 더불어 동서 문명교류의 3대 간선인 유라시아 대륙 비단길 전체의 윤곽을 살피고 싶다는 정 교수의 희망에 따라 중국 신장에서 지중해 변 시리아-터키까지 이어지는 여정으로 바뀌었다.

|

|

투르크메니스탄의 아나우 유적 앞에 나란히 선 정수일 교수(가운데)와 <한겨레> 취재팀의 노형석(오른쪽), 이종근 기자.

|

베이징 만리장성에서 첫발을 뗀 답사는 옛 장안인 시안과 동서미술교류의 보고인 돈황, 고선지의 전적지인 탈라스, 티무르의 영화가 어린 사마르칸드, 실크로드 요충지 메르브를 거쳐 이란, 터키를 향했고, 정 교수의 수첩은 수십권째 빽빽한 메모로 메워졌다. 옛 장안에서는 승려 혜초가 기우제를 지닌 기념 표석과 고선지 장군의 옛 집터를 답사했으며, 돈황 막고굴의 당·송대 벽화에서는 혜초의 일대기에 얽힌 사적을, 키질 석굴에서는 석굴벽화의 가치를 세상에 알린 조선족 요절 작가 한낙연의 기념 명문 자취를 둘러보며 느꺼운 감회에 젖었다. 8세기 고선지의 당군과 아랍군이 싸웠던 키르키즈 탈라스 싸움터의 현장에서 당군과 아랍군 전사자의 합장묘를 발견한 것은 그가 가장 기뻐한 성과였다. 고구려 사신 벽화가 발견된 사마르칸드 아프라시압 궁전 발굴터도 현지 고고연구소장의 안내로 돌아보며 수십장의 생생한 현장 사진을 찍었다. “이번 답사는 30년간 섭렵해온 국내외 각종 교류사 이론들을 검증했다는 점이 가장 큰 성과지만 젊은 시절 중국과 북한 국적으로 중국과 중앙아시아, 중동을 누볐던 추억을 복기하는 기회란 점도 뜻 깊습니다. 베이징대 재학 시절 노력봉사를 나왔다 답사하곤 했던 만리장성과 50년대 중국 외교관으로 누볐던 중국 서역의 실크로드 유적들, 10여년 전까지 소련 연방이었던 중앙아시아 여러 도시들의 변모한 모습을 보니 격세지감이 생깁니다. 60년대 외교관을 포기하고 선택한 조국 북한에서 70년대 다시 (공작원으로)파견되어 위장국적자로 불안하게 떠돌았던 시리아, 터키 등 중근동을 다시 돌아보는 감회도 빼놓을 수 없겠지요.”

한편 올 가을부터 <한겨레>에 연재를 시작할 정 교수는 우리 민족사와 관련한 교류사 유적을 중심으로 오아시스 길과 연결되는 고대 중세 실크로드 거점들을 주로 소개하면서 1부에서 다룬 교류사 유물들의 실제 현장을 답사한 기행담도 곁들이겠다고 집필 구상을 밝혔다. 마샤드(이란)/글 노형석 기자 nuge@hani.co.kr, 사진 이종근 기자

기사공유하기