|

|

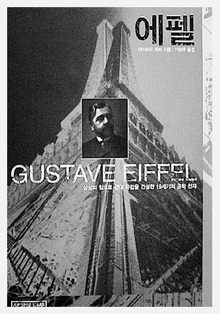

에펠

데이비드 하비 지음. 이현주 옮김. 생각의나무 펴냄. 1만5000원 |

“전통 미학에 어긋난 추물” 파리의 미술·문학·음악계는 위원회 꾸려 건립 반대 운동 공학이 논란 거쳐 미학으로

건축물 하나가 한 사람의 삶을 역사로 남게 하고 그 자신도 역사가 되는 일은 흔치 않다. 프랑스와 파리의 상징물인 에펠탑은 그런 흔치 않은 분명한 사례다. 그건 <아케이드 프로젝트>의 유대계 철학자 발터 베냐민이 “19세기의 수도”라 불렀던 파리에서 근대적 문화예술의 상징이 되었다. 그리고 에펠탑을 300m 높이로 올린 구스타브 에펠(1832~1923)은 철근과 수학·역학을 이용한 근대적 건설자, 근대 건축공학자로 남았다. 에펠탑 주변의 과거 시간을 어슬렁거리다보면, 거기에는 건축 사업가이자 공학 연구자인 인간 에펠의 건설 열정이 묻어나고, 탑 에펠의 탄생 과정을 둘러싸고 촉발된 전통-근대 예술 논쟁과 담론들이 묻어난다. 영국 자유저술가 데이비드 하비가 쓴 <에펠>(생각의나무 펴냄)은 오늘날의 한 가지 에펠에서, 그 시대의 두 가지 에펠, 곧 구스타브 에펠과 에펠탑의 이야기를 재현해 들려준다. 그래서 이 책은 인간 에펠의 전기이지만 주인공은 둘 모두다. 그 땐 어떤 시대였던가. 근대의 동력이었던 과학과 공학에 눈뜬 에펠은 대학 졸업 뒤에 평범한 건축회사의 직원으로 시작해 철도·다리·산업시설 등 대형 건축물과 ‘자유의 여신상’의 내부 설계·건설에 참여하며 자신감에 넘치는 근대적 건설인으로 성장했다. 또 영국과 프랑스가 제국의 위용을 과시하는 만국박람회 원조 경쟁을 벌이던 시대였다. 그리하여 1889년 혁명 100돌을 기념하고 프랑스 만국박람회의 중심 기념물로 기획된 에펠탑은 ‘세계에서 가장 높은 건축물’을 짓고자 했던 제국의 욕망과 근대 공학의 자신감이 만나 이뤄진 것이었다. 이 책은 에펠탑의 건설과정이 전통과 공학의 미학 논쟁 과정이었음을 재현된 당시 상황들을 통해 흥미롭게 보여준다. 전통의 석조 건축과는 너무도 달라 “괴물“로 비친 탑의 철조 구조에 대한 거부감 탓에, 파리의 미술·문학·음악계 인사들은 탑의 높이에 사람 수를 맞춘 ‘300인 위원회’까지 꾸려 에펠탑 건설을 반대했다. “아름다움을 사랑하는 사람들”의 탄원서가 정부에 날아들고, “진실로 비극적인 가로등” “불완전하고 혼란스러우며 일그러진 체육관 장비 같은 철 기둥” “세우다만 공장 파이프” 등의 조롱과 비난이 쏟아냈다. 미적 감각은 그들이 독점하고 있는가, 에펠의 대응이자 반론이이었다. 문제는 이보다 더욱 복잡했다. 에펠탑 공사현장 주변 주민들의 반발과 소송 움직임, 현장 노동자들의 임금인상 요구, 건설 과정에 계속된 에펠탑 반대 운동들은 오늘날의 에펠탑 뒤로 사라진 역사의 한 단면이었다. 4개의 교각을 이어 세운 3층 단의 구조인 에펠탑이 1, 2, 3층 단의 높이로 올라가는 공사과정에 대한 세세한 묘사는, 훗날 토목 건설 장난감의 원형이 된 조립 공법이 어떻게 2년 2개월만에 공사를 끝낼 수 있었는지, 4개 교각과 곡선의 버팀 구조는 어떻게 고안됐는지, 300m 꼭대기까지 건축자재를 어떻게 실어올렸는지, 에펠탑의 내부는 어떻게 지어졌느지 등의 궁금증을 풀어준다. 에펠탑이 단순 기념물이 아니라 애초부터 과학실험 공간으로 기획돼, 에펠이 탑 완공 이후에 탑의 효용·실용성을 적극 확장하려 했다는 사실도 흥미롭다. 276m 높이에 건설된 3층 단엔 과학 실험실을 겸한 종탑이 세워졌고, 나중엔 에펠이 탑과 탑 주변에 실험시설을 확장해 풍압과 공기저항에 관한 여러 실험들을 벌여 공기역학의 뛰어난 연구성과를 내기도 했다. 에펠탑은 프랑스의 무선전신 연구공간이기도 했다.두 에펠의 이야기는 ‘철’ 성분의 근대 건축공학에 대해 제국의 시민들이 열광하고 당황했던 시절, 공학이 숱한 논쟁과 상징을 불러일으키며 미학의 가치로 자리잡기 시작했던 시절, 그러니까 낯선 것의 도전이 익숙한 현재의 것으로 모습을 갖춰가던 시절의 이야기를 들려주고 있다. 위인으로 묘사되는 에펠의 인간적 면모와 모순, 결점들을 쉽게 찾아볼 수 없는 건 좀 아쉽다.

기사공유하기