|

|

종교로 미화한 폭력 부시나, 빈라덴이나…

|

어떤 행위도 도덕적인 것이 되는 ‘종교적 지령’ 빛과 어둠, 문명 대 테러의 대결 그리고 사탄몰이… 치우치지 않은 눈으로 본 종교와 정치·폭력의 함수풀이 최선을 다해 사는 이들의 희생, 과연 ‘성전’ 이었을까

4년 전 9월11일 아침 8시46분 뉴욕. 여객기 두 대가 ‘영화장면처럼’ 잇따라 세계무역센터 쌍둥이빌딩을 들이받았다. ‘영화장면처럼’은 있을성 싶지 않음을 말한다. 그러나 그로 인해 2749명이 현장에서 숨졌으며, 한국인 김선일씨가 이라크에서 죽고 한국병사 수천명이 파병돼 있다. 9·11은 현실이고 지금도 진행중인 사건이다. 어떤 이는 ‘9·11테러’, 어떤 이는 ‘9·11공격’, 어떤 이는 그냥 ‘9·11’이라고 부른다. 선 자리가 다른데 따른 차이다. ‘9·11테러’는 사건을 일으킨 자들이 ‘테러리스트’임을 전제한다. <거룩한 테러>(돌베개)의 표제는 헷갈리지만 안쪽 지면에서는 중립적인 ‘9·11공격’이다. 부제도 ‘9·11 이후 종교와 폭력에 관한 성찰’이다. 종교학자인 지은이 브루스 링컨은 ‘공격’ 직후 그 행위를 어디까지 종교적인 것으로 봐야 할지 고민했다고 고백한다. 그간의 종교의 정의가 서구중심적이었음을 말하고 종교 재정의로 책을 시작한다. 종교학자가 새삼 종교 재정의라니…. 9·11 충격이 크긴 큰 모양이다. 종교란 “초월적인 것에 관심을 두고 스스로 초월적인 위상을 주장하는 담론, 그 담론이 규정하는 세계와 인간주체를 산출하려는 실천들, 담론과 실천에 근거하여 자신의 정체성을 구축하는 구성원들로 구성된 공동체, 이 모든 것이 계속적인 동시에 이것들이 영원하고 초월적인 가치를 갖는다고 주장하는 제도”다. 지은이는 9·11공격의 주멤버인 모하메드 아타가 남긴 지령서를 분석하며 이들의 동기가 ‘심오하게 종교적’이었음을 보여준다. 물론 다시 정의한 종교다. 지령서는 공격지령 자체, 기도, 쿠란 등 세 가지 담론으로 되어 있는데, 지령된 모든 일은 하나님이 사랑하고 받아줄 행동으로 규정되며 납치범들은 이슬람의 첫 승리를 거둔 영웅들과 동일시된다. 따라서 알카에다는 무슬림 공동체를 대표한 군사적 전위조직이고 미국은 세계를 불신앙과 세속화로 몰아넣은 거대한 사탄이 된다. 지령서는 곧 종교와 윤리가 불가분의 것이 아니라 어떤 행위라도 도덕적인 것으로 규정할 수 있음을 보여준다.

|

|

4년 전 항공기 충돌 공격으로 무너져내린 뉴욕 맨해튼 세계무역센터 주변. 먼지와 재투성이가 된 시민들이 파편들을 헤치며 피신하고 있다. 뉴욕/AP연합

|

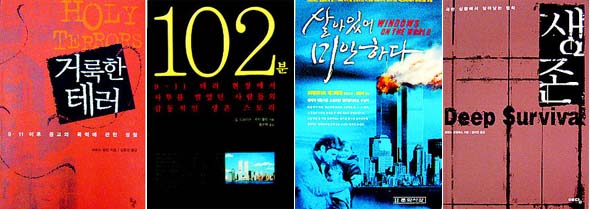

그러면 ‘9·11공격’을 ‘성전’이라고 해야 할까? ‘공격’ 한달이 채 안되는 때에 부시가 아프가니스탄을 치면서 한 연설과 이에 응수한 오사마 빈 라덴의 그것을 비교하면 양자가 ‘도찐개찐’이다. 빛과 어둠의 아들이 대립하는 마니교적 갈등상황으로 만들기, 상대방을 테러리스트 또는 이교도로 몰아세우기, 문명 대 테러리즘(또는 선 대 악, 부시), 신실한 자 대 이교도(빈 라덴)의 대립으로 몰고가기 등 똑같다는 거다. 자신들의 전쟁논리를 정당화하기 위해 어린이를 끌어들이는 것조차 그렇다. 부시는 아프간 어린이들의 굶주림과 고통을 말할 때는 정작 그가 아프간을 폭격하게 한 사실을 호도하며, 자국 초등학교 어린이를 등장시켜 “아빠를 대통령 아저씨한테 바치겠다”고 말하게 한다. 빈 라덴은 미국의 봉쇄정책으로 목숨을 빼앗기는 이라크 어린이들의 참상에 초점 맞춰 자신의 추종자를 연약한 어린이를 지키기 위해 일어선 용감하고 의로운 보호자로 만든다. 부시의 연설은 교활하여 폭탄 투하를 하느님의 진노라 암시하고(요한계시록), 의로운 길과 파멸의 길을 대비하고(욥기), ‘무고한 자들을 죽이는 자들’로 헤롯왕을 암시하는(마태복음) 등 보수 기독교인들을 위한 암호를 곳곳에 숨겨두고 있다. 빈 라덴의 연설은 교활하지는 않아도 그 강도는 못지 않다. 이즈음에서 9·11공격과 이에 대한 부시의 응전을 ‘거룩한 테러’라고 하는, 지은이의 빈정거림이 들리는 듯하다. 9·11공격과 같은 사건은 후기식민주의에 그 뿌리를 둔다는 분석이다. 즉 종교전쟁의 폭력을 견제하기 위해 고안된 근대 민족-국가는 식민지에 그 체제를 이식하는데, 종교의 폭력을 경험하지 않은 그곳에서는 종교의 고삐가 풀리게 되고, 물질적인 복지가 상층 엘리트들의 배를 불리면서 민중과 유리된 체제가 되었다. (그에 대한 불만으로 표출된 것이 이란의 이슬람공화국, 아프칸의 텔레반정권 등이다.) 그러나 후기식민국가의 엘리트를 비롯하여 그 아비인 서구열강, 최소주의를 조장하는 계몽주의 프로젝트를 타도대상으로 하는 알카에다는 민족-국가를 뛰어넘어 세계성을 지향한다는 점에서 대척점에 있다. 지은이는 ‘9·11공격’이라는 용어를 채택한데 이어 근본주의(또는 원리주의)의 사용을 거부하고 ‘최대주의/최소주의’라는 중립적 용어를 쓴다. 최대주의는 종교가 문화의 핵심영역. 문화적으로 선호되는 것은 도덕성으로 구성되며 종교적 권위가 응집력있고 지속적인 질서를 보장한다. 반면 최소주의는 경제가 문화의 중심. 문화적으로 선호되는 것은 유행으로 구성되며 시장의 변동에 영향을 받는다. 전쟁논리 정당화 ‘오십보 백보’ 또 종교가 ‘현재의 상태를 유지하려는 이데올로기’라는 고정관념을 깨고 현상유지 종교, 저항종교, 혁명종교가 있음을 예증한다. 통상적으로 알고 있는 종교(식민지 선교)가 현상유지 종교에 속한다면, 국가 전반에 이데올로기적 주도권을 쥔 현상유지 종교에 반하여 생겨난 것이 저항종교이고, 사회적 조건이 악화되면서 저항종교가 지배집단의 권리를 부정하는 정치적 정당성을 이론화하고 구성원을 늘리면서 행동에 들어가면서 혁명종교가 된다. 9·11이 미스터 링컨의 경우처럼 ‘공격’으로만 불려지겠는가. <102분>(짐 드와이어·케빈 플린 지음, 홍은택 옮김, 동아일보사 펴냄, 1만4500원)은 비행기 충돌에서 타워 붕괴까지 ‘테러’ 현장에서 102분 동안 죽음과 싸운 사람들의 이야기를 엮었다. <살아있어 미안하다>(프레데리 베그베데 지음, 문학사상 펴냄, 9500원)는 이를테면 소설판 <102분>. 상상으로써 텔레비전 카메라가 미치지 못하는 영역을 다뤘다는 평이다. <생존>(로렌스 곤잘레스 지음, 정지인 옮김, 예담 펴냄, 1만4000원)은 극한상황에서 누구는 죽고 누구는 사는 바 그 실화와 그 비밀을 이야기한다. 그 가운데 9·11 상황도 끼어 있는데, 공교롭게도 평소 규칙을 잘 지키는 사람이 많이 죽었다고 전한다. 임종업 기자 blitz@hani.co.kr

기사공유하기