|

|

스물한 통의 역사 진정서

고길섶 지음. 앨피 펴냄. 1만4800원 |

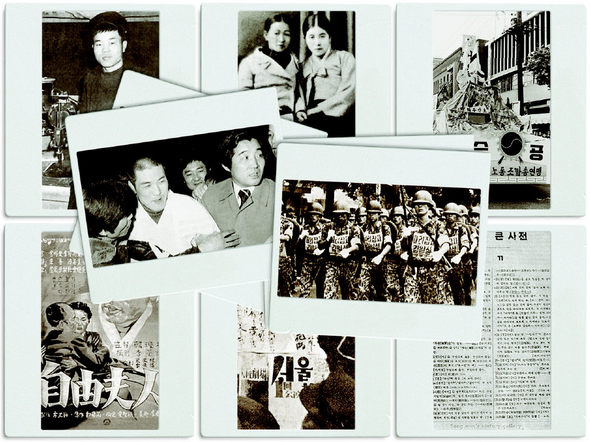

삐라·반공·실어증·오적·전태일… ‘말’을 고리로 들춰낸 말문 닫힌 역사 ‘7통’과 일본어 추방된 자리 꿰찬 콩글리시, 우리말순화운동·문맹퇴치… 독재권력과 결탁한 모국어 수난 ‘14통’

8·15 해방 소식을 전하는 삐라는 새 세상을 향한 꿈도 함께 뿌렸다. 언어폭력이 짜증스러워도 언론매체가 없던 시절 삐라읽기는 현대적 삶을 체험하는 과정이었다. “상륙군에 항의하면 인민을 잃고 아름다운 국토가 황폐화될 것”이라는 위협과 함께 진주한 미군은 해방의 의미를 완전히 바꿨다. 자생적인 정치행위는 철저한 탄압을 받아 ‘인민위원회’와 ‘인민공화국’은 붕괴되었다. 제주 4·3항쟁도 그 연장선. 미군철수와 단독정부 반대 주장에서 비롯한 항쟁은 정부의 ‘초토화 작전’으로 수만명이 학살됐다. ‘4·3’은 금기어가 되었고 박정희 정권 때는 ‘아이고’ 하는 곡성조차 재갈 물렸다. 민중의 실어증은 역대 독재정권 내내 지속된 반면 반공이데올로기는 이승만 정권을 거쳐 박정희 정권에 이르러 ‘제1 국시’가 되었다. 국가보안법은 조금만 삐딱하면 ‘빨갱이’로 몰아부치는 올가미였다. 하다 못해 막걸리를 마시다가 나온 불평, 대통령 사진을 향한 폭언도 걸어넣었다. 그런 가운데 1970년 11월 평화시장 재단사 전태일의 “근로기준법을 준수하라”는 외침은 묶인 말과 삶의 해방을 향한 것이었다. 법령의 언어와 노동현장 사이의 괴리를 발견한 자의 슬픔은 “내 죽음을 헛되이 하지 말라”는 유언이 되었다. ‘대한민국의 주권은 국민에게 있고, 국민은 그 대표자나 국민투표에 의해 주권을 행사한다.’(유신헌법 제1조 2항) 박 정권의 문법은 ‘그러나’로 이어야 할 두 문장을 ‘그리고’로 이었다. 김지하의 ‘오적’이나 양성우의 ‘겨울공화국’은 이러한 뒤틀린 문법을 깨뜨리는 언어였다. 이상은 언어코드로 현대사의 장면을 잡아내고자 하는 <스물한 통의 역사진정서>(앨피 펴냄) 가운데 일곱 통이다. 입을 가진 대중과 그 입을 막으려는 국가권력과의 대립관계로 현대사를 한줄에 꿰어 보려는 시도다. 반골 비평가 다운 방식이다. 다음은 해방 이후 나라 세우기 과정에서 말을 둘러싸고 빚어진 여섯 가지의 진실. ‘아이고’ 곡성조차 재갈 물려 일제하의 과제가 ‘나라 되찾기’라면 해방의 과제는 ‘나라 세우기’. 해방공간에서 ‘민족’이란 말을 두고 쟁탈전이 벌어진 것은 당연한 일. 나라 되찾기에서 하나였던 그 개념이 해방되면서 정치성향에 따라 분화되었기 때문. 분단으로 고착된 각각의 ‘민족’에는 돌아가야 원형이 동시에 간직돼 있다는 것이 지은이의 생각이다. 그 원형은 <조선말 큰사전> 편찬사업이 아니겠는가. 일제하 조선어학회가 3년 계획으로 시작한 사업은 해방을 거쳐 1957년 제6권을 상재함으로써 28년 대장정이 끝난다. 큰사전은 ‘민족 살아남기’와 ‘근대국가의 지평열기’란 두 차원을 관통한 ‘물건’이다. 그러나 언중의 다양한(문란한) 말을 통일(정제)하면서 우리말을 살리는 동시에 죽이는 이중적인 결과를 낳았다고 비판한다. 한국전쟁 이후 보편화한 여성 3인칭 대명사 ‘그녀’는 신문물의 유입과 그 번역을 대표한다. 1910년대 김동인, 이광수에서 단초를 보인 ‘그녀’는 유사품과 경쟁하다가 한글학자 사이의 논쟁을 거쳐 정착한다. 현재 페미니스트로부터 ‘성차별어’라는 비판대상이 되고 있지만…. 근대에 대한 자각은 ‘그녀’식의 번역어를 낳았을 뿐 아니라 한글 풀어쓰기란 실험으로도 구현됐다. 한자식 모아쓰기를 영어식 풀어쓰기로 바꾸자는 것. 풀어쓰기가 문자발달의 최종 단계라는 믿음에서 나온 최현배의 실험은 실패로 끝나지만 지은이는 ‘문자생활의 모순점을 극복하고자 실천적으로 고민했다’는 점에서 높이 평가한다. 터키 케말 파샤의 ‘문자혁명’을 폭력이라고 말하는 것과 배치된다. 한편 보통사람들이 시대와 대화하는 방식은 현실을 꼬집고 풍자하는 유행어일 것이다.

|

|

말과 글은 본디 의사소통의 도구. 그러기에 소통에 문제가 생기면 그 병증이 예민하게 드러난다. 한국 현대사가 억압과 해방, 분단과 굴절의 점철이기에 더욱 그렇다.

|

기사공유하기