|

|

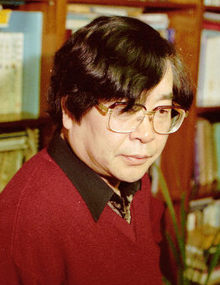

도정일/경희대 교수·문학평론가

|

고향을 어찌 그토록 찾는가 보름달은 그리도 넉넉한가 이 모두를 알 수 없음에도 추석은 문화적 경이다 돈되지 않는 것만 생각하는 바보의 날일 수 있다면 정말 놀라움 그 자체일거다

비판적 상상력을 위하여 추석 때 수천만 한국인들이 고향으로 돌아가기 위해 한꺼번에 움직이는 것은 외국인의 눈에는 놀라움 그 자체다. 한국인에게 고향이란 도대체 무엇이며 어떤 곳인가? 무엇이기에 사람들은 그곳으로 가기 위해 열차와 버스와 고속도로를 메우는가? 집으로 가는 길은 느리다. 귀성 차량이 몰려드는 날 한국의 고속도로는 모든 차들이, 크고 넓은 바퀴를 단 빨간색 경주용 차들조차도, 그날 하루만은 지구상에서 가장 느리게 기어야 하는 거북이용 저속도로다. 한국인은 그가 잃어버린 지 오랜 느림을 경험하기 위해 추석날 귀향길에 오르는가? 그렇다면 그에게 고향은 느린 안단테의 리듬이고 추석은 그 잃어버린 리듬을 상기하려는 한국인의 철학적 기억의 명절인가? 알 수 없다. 현대 한국인은 거의 모두 고향을 떠난 사람들이다. 고향 아닌 곳으로 가서 살기 위해 그토록 열심히 고향을 떠났던 사람들이 추석날 그토록 열심히 고향가는 길에 오른다는 것도 참 이상한 일이다. 누구에게나 고향은 존재의 시원(始源)이며 출발점이다. 그 시원을 떠나 살아야 했던 한국인은 너나없이 이방인이다. 떠나고 싶어 떠난 것이 아니라면 한국인에게 고향은 살 수 없는 곳, 버리고 떠나야 했던 집, 소외의 장소이다. 그런데 그 집으로 왜 그는 돌아가 보고 싶어 하는가? 열심히 떠나고 열심히 되돌아가보는 이 두 개의 운동 사이에는 화해시키기 어려운 간극과 모순이 있다. 추석 귀향은 그 상반된 동작 사이의 간극을 메우고 모순을 덮어버리기 위한 한국인의 상징적 망각의식인가? 비록 살기 위해 고향을 떠났을지라도 그 고향으로 일 년에 한두 번은 되돌아가 자기 존재의 시원을 만나보지 않고서는 쪼개진 가슴의 공허를 메울 수 없다고 한국인은 느끼는 것인가? 그렇다면 한국인에게 고향은 그가 이방인이기를 잠시 정지하고 자기가 자기임을 확인받아 존재의 충만을 회복하는 곳인가? 알 수 없다. 알 수 없는 것은 또 있다. 이를테면 고향의 추석 밤하늘에 보름달이 왜 뜨는지 우리는 잘 모른다. 일 년 열두 개의 보름달 중에서도 고향의 한가위 달이 가장 크고 밝고 넉넉해 보인다. 고향의 보름달이 왜 그렇게 크고 밝고 넉넉해야 하는지 우리는 잘 모른다. 그 달은 작년 추석에 왔던 그 달인가? 그런 것 같기도 하고 아닌 것 같기도 하다. 작년의, 그 전해의, 그리고 수많은 그 전전해의 달들은 다 어디로 갔는가? 어머니는 작년보다 조금 더 늙고 고향집은 조금 더 삭았을지라도 보름달은 아무리 봐도 작년의 얼굴 그대로다. 모든 것이 재빨리 변하는 시대, 재빨리 변하지 않고는 사람이 살 수 없는 시대에 보름달은 어쩌자고 이 지상에 없는 항시성의 경이로운 모델처럼 중천에 떠 있는가? 알 수 없다. 게다가 달빛은 넉넉하다. 달빛 속에서는 어떤 것도 말라죽지 않는다. 산비탈 두꺼비들은 달빛 속으로 산보 나오고 박쥐들은 달빛 속에 날고 아이는 마당의 평상 위에서 달빛을 덮고 잔다. 지붕의 뒤웅박은 달빛 먹고 자란다. 온 마을이 푸른 달빛으로 가득하다. 모든 것이 모자라고 모든 것이 궁박한 이 지상에 보름달은 어쩌자고 제 혼자 그리 넉넉한가? 알 수 없다. 고향이 어째서 하나여야 하는지도 우리는 잘 모른다. 보름달이 하나 뿐이듯 모든 이에게 고향은 하나이다. 강남 부자에게도 고향은 하나이고 강북의 가난뱅이에게도 고향은 하나다. 왜 우리는 두 개, 세 개의 고향을 갖지 못하는가? 왜 고향이 있어야 하는가? 고향이 뿌리라면, 지금은 뿌리를 뽑아 던지고 유목민처럼 날쌔게 떠돌 줄 아는 자가 유능한 세계인이다. 그 세계인에게는 ‘집 없음’(homelessness)이 자랑이고 그의 성공 조건이다. 그런데 어째서 한국인은 고향을 찾아 해마다 길바닥에 나서고 집을 확인하고자 하는가? 알 수 없다. 누구에게나 고향은 한 곳 뿐이라는, 고향의 그 운명적 단수성은 한국인이 가진 몇 안 되는 평등의 하나이기 때문인가? ‘홈리스’가 그에게는 악몽이기 때문에? 스웨덴의 탁월한 여행자 스벤 헤딘이 남긴 티벳 여행기에는 “살아서 집을 갖지 않듯 유목민은 죽어서도 무덤을 갖지 않는다”고 씌어 있다. 한국인은 결코 유목민처럼 살 수 없고 닻을 내릴 존재의 고향 없이는 살지 못하는 사람들인가? 살아서 집을 가져야 하듯 죽어서도 무덤을 가져야 하는 사람들인가? 그래서 한국인은 그렇게도 땅을 좋아하는가? 알 수 없다. 이 모든 알 수 없는 것들에도 불구하고 추석은 우리에게 통합의 날이며 이 통합은 문화적 경이다. 어제까지 다투던 사람들도 추석 앞에서는 다툼이 없다. 귀향길에 오르는 사람들의 얼굴은 즐겁다. 더딘 고속도로에서도 이때만은 한국인의 인내심이 무한하다. 그런데 이 통합이 우리에게 문화적 경이가 되자면 좀 색다른 변모도 있어야 하지 않겠는가? 팔아먹지 않는 곳, 거기가 고향이다. 고향에 가서는 절대로 땅 얘기 하지 않고 팔아먹을 곳 궁리하지 말아야 하는 것 아닌가? 세상이 돈 안 된다고 업수이 여기는 것들의 고귀함을 생각해보는 일도 필요하지 않겠는가? 고향집 누렁이 황소의 눈을 최소한 1분 쯤 들여다보며 그 눈의 문장을 읽어보는 일은 쓰잘 데 없이 고귀한 일의 하나다. 누가 뭐래도 보름에는 조선 토끼들이 달나라에 올라가 떡방아 찧는다고 아이들에게 얘기해주는 것도 쓰잘 데 없이 고귀한 일이다. “봐라, 저 토끼장이 그래서 텅텅 비었잖니?”한가위 보름달이 왜 뜨는지 생각해보며 혼자 실실 웃는 것도 쓰잘 데 없이 재미있고 고귀한 일이다. 바닷물을 섬으로 이끌듯 한국인을 고향으로 이끌기 위해 보름달은 뜨는 것 아니던가? 돈되지 않는 것들만 골라 생각해보는 일은 고귀하다. 추석이 그런 바보의 날일 수 있다면 그건 우리에게 정말로 문화적 경이다.

광고

기사공유하기