|

|

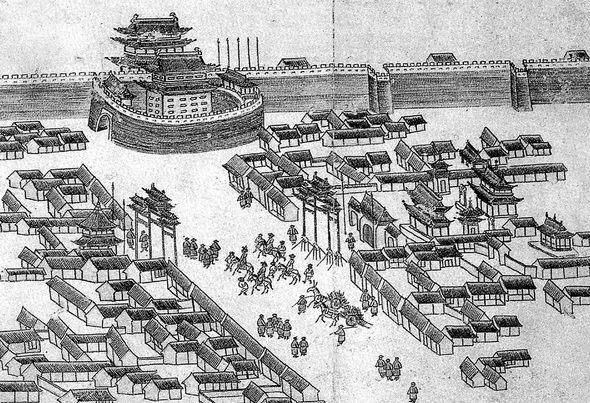

<열하일기>는 중국 동북부를 여행한 박지원이 중국 문물과 문화의 체험을 세세히 묘사해 기록한 일종의 ‘연행록’(燕行錄)이다. 경험과 상상이 독특한 문체로 결합된 <열하일기>는 중국 여행기이자 문학작품, 철학적 수필, 역사 기록으로 평가받아 오늘날 가장 널리 읽히는 연행록이 됐다. 그림은 조선시대 연행 사절의 모습을 담은 ‘연행도’ 일부.

|

‘오랑캐 조정’과 접촉 꺼린 사신과 달리

통금 깨고 나가 청나라 지식인과 밤새 필담

“마음의 색깔을 먼저 정해 놓고 보는건 올바르지 않다”

명나라 맹목적 숭상 반기 라마교 상술 ‘정통’과 ‘이단’ 경계 거부

고전 다시읽기/박지원 ‘열하일기’ 1780년 음력 7월, 중국의 동북부를 여행하던 박지원(1737~1805)은, 머리 장식물을 파는 상인과 전당포를 운영하는 사람에게 휘호를 써주었다가 작은 낭패를 겪었다. 그는 길에서 자주 보아 왔던 ‘기상새설(欺霜賽雪, 서리와도 같고 눈보다 더 흼)’이란 글자를 여러 필법을 고려하여 멋지게 썼으나, 정작 두 상점의 주인들은 떨떠름한 표정을 지었다. 박지원은 “장사치들이 자기네들 마음이 깨끗하여 마치 가을 서릿발과 같을 뿐만 아니라, 땅에 내린 희디흰 눈의 빛깔보다도 훨씬 더 희다고 스스로 과시하려고 그런 말을 문에 걸었을 게다”라고 생각했었다. 하지만 그 네 글자는 국수 파는 집에서 거는 편액이었다. 뒤늦게 잘못을 깨닫고 박지원은 머쓱해 하였다. 박지원은 <열하일기(熱河日記)>에 그 일을 그대로 적어 두었다. 자신의 실패담까지도 적을 만큼 <열하일기>는 자기 비판적이고 또 사실적이다. 이 <열하일기>는 문학작품이자, 철학적 수필이요, 또 역사 기록이다. <열하일기>는 여행의 체험을 시간 순으로 서술하기보다, 경험사실과 역사지식을 상상과 결합시켜 두었다. 그 전반부는 날짜별, 노정별로 편찬하고 단형의 수필을 삽입해 두는 방식을 취하였지만, 후반부는 티베트 불교의 지도자인 판첸 라마에 관한 기록과, 중국인 및 만주족 학자들과 자연과학의 지식, 정통사상과 이단의 문제, 민족문화의 특수성에 대해 담론한 내용, 민족문화와 중국문화의 접점에 대해 논증한 논문들을 실어두었다. 라마교에 대하여 지나칠 정도로 많은 분량을 할당하였는데, 이것이야말로, 그의 공간인식과 역사인식이 지배적 관념과 달랐음을 잘 말해준다. 또한 <열하일기>에서 그는 교조주의적인 사상에 대해 회의하는 정신과 민족의 역사에 대하여 우려하는 감정을 때로는 솔직하게, 때로는 은밀하게 드러내었다. 박지원은, 나의 한학 선생님이 말씀하셨듯이, ‘징그러운’ 사람이다. 그는 남들이 다루기 어려웠거나 다루려고 하지 않았던 문제들을 교묘하게 글의 주제로 삼으면서 갖가지 문체를 실험하고 기교를 부렸다. 그렇기에 그의 가까운 친구조차도 그것을 촛불에 태워버리려 하였다. 정조 대왕은 그 문체가 당시 사람들에게 정통 사고를 부정하는 신사조를 촉발할까봐 염려하였다. 중원으로 향하면서 박지원은, 자객 형가(荊軻)가 연(燕)나라 태자 단(丹)을 위하여 진시황을 죽이기 위해 역수(易水)를 건너려다가 머뭇거렸다는 이야기를 떠올렸다. 태자 단은 형가의 마음이 변하지 않았나 의심하였다. 그러자 형가는 노하여, “내가 머뭇거리는 까닭은 나의 손님을 기다렸다가 함께 떠나려 함이오”라고 하였다고 한다. 박지원은 “형가가 기다린 사람이란 이름을 지닌 어떤 실재하는 인물은 아닐 것이다”라고 지적하였다. 형가가 기다린 사람이란, 의지를 발동하는 형가 그 자신이었다는 것이다. 박지원은 이렇게 인간의 행동에서 의지의 중요성을 읽었고, 의지를 지닌 인간 주체의 모습을 발견하였다. 의지를 지닌 인간 주체는 갈등하는 존재요, 스스로 행위를 선택하는 존재다. 그의 중국 여행은 곧 그러한 결단의 행위였다. 다루기 꺼린 주제로 파격 문체 실험 1780년(정조 4년), 팔촌형인 금성위 박명원(朴明源)이 진하사절로 베이징(북경)에 가게 되자, 박지원은 군관의 직함으로 따라갔다. 나이 44살에 처음으로 넓은 세계로 나아가는 기쁨을 맛본 그는, 요동 땅이야말로 한바탕 울어야 할 곳이라고 하였다. 음력 5월25일, 서울을 떠난 일행은 6월24일에 압록강을 건넌 뒤, 요양, 성경, 산해관, 통주를 통과하는 지정된 길을 따라 8월1일 북경에 도착하였다. 마침 청나라 황제(건륭제)가 열하의 별궁에 머무르고 있었으므로, 사행의 일부는 만수절 행사에 참여하기 위해 서둘러 떠났다. 8월9일 열하에 도착한 일행은, 8월11일 피서산장 궁문에서 황제를 알현한 뒤 황명에 따라 티베트 승려 판첸 라마를 예방하였다. 그 뒤 여러 연회와 하례식에 참석하였고, 8월15일 열하를 떠나 20일 북경에 돌아왔다. 그리고 9월17일 북경을 출발하여 10월27일 서울에 도착하였다. 그 후 박지원은 3년에 걸쳐 <열하일기>를 정리하였다. 그런데 그는 압록강을 건넌 이후부터, 열하에 갔다가 다시 북경으로 돌아오기까지만 그나마 노정기 형식으로 적었다. 북경의 일은 아예 남기지 않고, 그곳에서 사색한 내용만 조목조목 적었다. 형식 자체가 매우 파격적이다. 박지원은 젊은 시절 꿈에, 관청 건물 같은 곳에서 화병에 꽂힌 길고 푸른 새의 깃털을 보았다고 한다. 뒷날 그는 그 기억을 회상하고, 또 중국 여행 중에 공작새를 직접 보고서, 공작새 깃털 색깔의 변화무쌍함을 서술하였다. 객관 사물은 인식 주체의 상황에 따라 달리 보일 수 있으며, 인식 대상 또한 고정된 것이 아니라 끊임없이 변화하는 것이라는 점에 박지원은 주목하였다. 그래서 그는 이렇게 말한 바 있다. “빛깔을 논하면서 마음에 먼저 색깔을 정해 놓는 것은 올바로 보는 것이 아니다.” 박지원은 여행 중에 그러한 인식태도로 사물과 인간과 역사를 바라보았다. 박지원은 중국인이나 만주인들과 면대(面對, 얼굴을 맞대고 담론함)하였다. 통금 시간 이후에도 몰래 빠져나가 밤새 필담을 나누기도 하였다. 당시 조선의 사신들은 청나라의 예부와의 공식 교섭이나 정세 탐문 등 일체의 외교 업무를 역관들에게 일임하고, 중국 지식인들과 접촉하기를 꺼려하였다. 곧, 조선인들은 자신의 문벌을 내세워 중국의 가문까지 능멸하고, 중국인이 만주 복색을 한 것을 욕하며, 중국인 관원들을 오랑캐 조정의 신하라고 업신여기고, 중국에는 볼 만한 문장이 없다고 속단하며, 중국에는 춘추의리가 쇠퇴해서 올바른 선비를 보기 어렵다고 단정하기 일쑤였다. 박지원은 그러한 태도를 오망(五妄, 다섯 가지 망령)으로 열거하고, 그것이 이미 멸망한 명나라에 대한 맹목적 숭상에서 연유한다고 지적하였다. 박지원은 짧은 여행에서 외국의 실정을 살핀다는 것이 대단히 어렵다는 사실도 잘 알았다. 게다가 중국인 가운데 외국 사신을 접대하는 필첩식이나 서반 따위의 하급 관리들은, 정치상의 잘못이나 변방의 작은 난리, 괴상망측한 이야기 등을 과장하거나 꾸며내어 우리 역관에게 고급 정보라고 속여 팔았다. 박지원은 외국 정세를 올바로 파악하는 올바른 방법을 ‘심세편(審勢編)’에서 제시하였고, 그 스스로 만리장성 부근에서 입수한 정보들을 ‘구외이문(口外異門)’이란 제목으로 묶었다. 역관 속이는 중국 허위정보 묶어내 중국을 여행하면서 박지원의 시선은 이미 중국을 넘어섰다. 그리고 미몽 속에 헤매는 조선의 일부 지식인들을 계도하고자 하였다. 옥전(玉田)에서 동행인들과 나눈 이야기를 정리한 ‘옥갑야화’에는 저 유명한 ‘허생’의 이야기가 들어 있다. 허생이 이완을 꾸짖는 어조를 빌려, 박지원은 자존자대(自尊自大)에 빠진 조선 사대부들에게 이렇게 일갈하였다. “소위 사대부란 것이 무엇들이냐?

|

|

심경호/고려대 교수·한문학

|

광고

기사공유하기