|

|

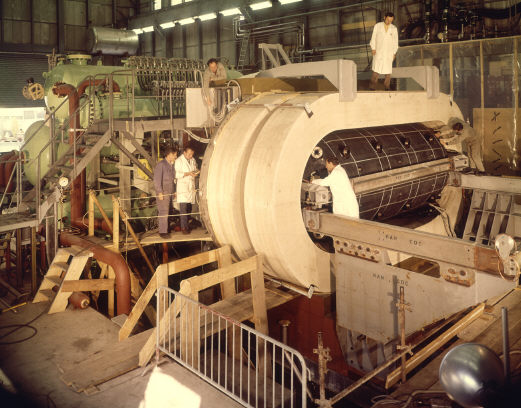

갤리슨은 과학에서의 이론과 실험이 기구를 매개로 불연속적인 상호작용을 한다고 보았다. 그의 분석으로는, 이론·실험·기구는 독립적인 고유한 ‘삶’을 가지는 동시에, 국소적 조건이 충족되는 경우에 다른 요소들과 상호작용을 주고받는다. 양자이론을 실험으로 증명하기 위해 가동되고 있는 기구인 스위스 유럽입자물리연구소(CERN)의 가가멜 챔버. 유럽입자물리연구소 제공

|

토머스 쿤 잇는 과학사 차세대주자 갤리슨

“과학은 과학자들간 가회적 합의 아니라

각자 발견한 국소적 가치가 탈국소화한 것”

“언어 다른 두 마을 만나 의사소통하듯

서로 다른 과학끼리 소통하며 진화”

근원적 의미적 ‘포스트모던’ 과학 역설

과학속 사상, 사상속 과학/ (20) 피터 갤리슨의 포스트모던 과학 과학사를 전공한다고 하면 종종 듣는 질문이 있다. 토머스 쿤 이후 과학사학계의 가장 대표적 업적이 무엇인가라는 질문이다. 혹자는 쿤 이후 과학사학계의 차세대 대표 주자는 누구냐고 좀 더 노골적으로 묻는다. 분야에 따라 학자들의 기여도가 다르고 역사학의 스타일이 단일한 것이 아니기 때문에 이런 질문이 큰 의미를 가지는 것은 아니지만, 그래도 꼭 대답을 해야 한다면 많은 과학사학자들이 하버드 대학교 과학사학과의 피터 갤리슨(Peter Galison)을 꼽는데 주저하지 않을 것이다. 피터 갤리슨은 1988년에 <실험은 어떻게 끝나는가?>를 출판함으로써 학계에 화려하게 ‘데뷔’했다. 여기서 갤리슨은 실험적 사실이 사회적으로 구성된다고 주장한 사회구성주의를 비판하면서, 과학에서의 실험이 그 실험이 행해지는 실험실의 국소적(local) 조건과 가치를 담고 있음에도 불구하고 왜 다른 그룹들을 설득하고 안정적으로 종료될 수 있는가를 분석했다. 특히 20세기 실험은 시뮬레이션과 컴퓨터를 사용한 데이터 분석 등이 개입되고 이 과정에서 수많은 이론적 변수가 사용되기 때문에 마치 과학자들이 자신들의 이론에 적합하게 이러한 변수들을 쉽게 조작할 수 있는 것처럼 보일 수도 있지만, 갤리슨은 과학에서의 실험이 종료되는 것은 이러한 자의적인 변수의 조작 때문이 아니라 견해를 달리하던 다른 그룹마저도 (다른 기기를 사용해서) 실험을 했을 때 같은 실험결과와 해석이 나오기 때문임을 강조했던 것이다. 갤리슨의 작업은 과학이 과학자들 사이의 사회적 합의에 의해서 만들어진다는 극단적인 사회구성주의를 비판하고 이를 극복하는 데에서 출발했다. 그렇지만 그는 과학이 합리적이고 객관적인 지식이라고 설파하는 전통적인 과학철학자들과도 견해를 달리한다. 마치 사회구성주의자처럼 갤리슨은 과학자의 행위(practice)가 국소적인 가치들을 각인하고 있음을 받아들인다. 갤리슨에게 보편적인 과학은 처음부터 존재한 것이 아니라 국소적인 과학이 탈국소화(delocalization)되면서 나타난 결과물인 것이다. 과학적 행위의 국소성과 탈국소화 과정은 갤리슨의 오랜 프로젝트를 관통하는 화두이다. 갤리슨은 1997년에 1000쪽에 가까운 대작 <이미지와 논리>를 출판했다. 이 책은 ‘기구’(instrument)에 대한 책이며, 실험에 대한 첫 책을 잇는 저술이다. 물리학에서 사용하는 검출기에 ‘이미지 전통’과 ‘논리 전통’이 있음을 주장하면서, 이 두 전통이 지난 100년 동안 어떻게 따로 발전하다가 융합되었는가를 분석한 책이다. 갤리슨이 기구에 초점을 맞춘 데에는 이유가 있었는데, 그는 과학에서의 이론과 실험이 기구를 매개로 불연속적인 상호작용을 한다고 보았기 때문이다. 즉 과학에서 이론과 실험의 관계는, 이론이 실험을 결정하는 것도, 혹은 역으로 실험이 이론을 인도하는 것도 아니다. 갤리슨의 분석에 의하면, 이론, 실험, 기구는 다른 요소로부터 상대적으로 독립적인 고유한 ‘삶’을 가지는 동시에, 국소적 조건이 충족되는 경우에 다른 요소들과 상호작용을 주고받는다는 것이다. 이론-실험-기구 끊입없는 상호작용 과학에 균일하고 통일된 방법론이나 원리가 없다는 것이 과학을 허약하게 만들지 않는다는 것이 갤리슨의 입장이다. 아니 과학의 다양성과 잡종성은 오히려 과학을 튼튼한 것으로 만든다. 갤리슨은 베니어합판의 메타포를 사용하는데, 결이 다른 얇은 판을 겹겹이 엇갈리게 만든 베니어합판이 통판보다 더 튼튼하다는 것이다. 그는 언어의 메타포도 즐겨 사용한다. 과학에서 통일된 방법론을 찾으려 했던 논리실증주의 철학자들이나 칼 포퍼의 노력은 다양한 언어의 원류가 되는 보편언어나 원시언어를 발견함으로써 현재 사용하는 언어들을 관통하는 통일된 문법을 찾으려 했던 사람들의 노력과 흡사하다는 것이다. 보편언어에 대한 프로젝트가 오래 전에 포기되었듯이, 과학의 보편적 방법론을 발견하려는 철학적 노력도 비슷한 처지에 처했다는 것이 그의 결론이다.

|

|

|

홍성욱/서울대 교수·과학기술사 comenius@snu.ac.kr

|

광고

기사공유하기