|

|

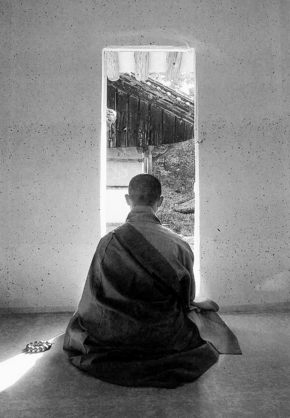

심오하며 고준하고 유머러스한 고전 <벽암록>은 오랜 동안 깨달음을 구하려는 무수한 이들의 애독서로 읽혀왔다. 사진은 한 사찰에서 화두 일념에 잠긴 스님의 모습. <한겨레> 자료사진

|

개의 불성이 있다고 믿으면 “없다” 개의 불성이 없다고 믿으면 “있다” 철벽 내몬 뒤 한걸음 더 가라 떠밀곤 화두 100개 ‘지혜의 밧줄’을 던진다 “한쪽도 이해할 수 없지만 강한 감응을 주는 책”

고전 다시읽기/원오 ‘벽암록’ <벽암록>은 설두 중현 스님이 선사들의 화두 100개를 골라 송(頌)을 붙인 것(‘설두 송고’)에다, 원오 극근 스님이 수시와 착어, 평창을 달아 만들어진 책이다. 수시는 각 ‘장’의 요지를 간결하게 요약해서 보여주는 부분이고, 착어는 화두나 송의 구절마다 논평을 한 것이며, 평창은 화두와 송에 대한 설명이다. 통상 벽암록에 대한 해설을 자처하는 책들은 거기서 다루는 화두들에 대한 설명을 하고 있는데, 그건 <벽암록>을 구성하는 요소들이긴 하지만, 원오가 쓴 수시나 착어, 평창을 보지 않고선 <벽암록>이란 책을 보았다고 하긴 어렵다. 내가 <벽암록>에 대해 가진 인상은 여러 가지지만 모두 극단적이다. 그 책은 “송대 최고의 문학작품”이라고들 하는 평처럼, 내가 읽은 책 가운데 아름다운 책이었다. 또한 가장 심오한 책이며, 가장 고준하며, 가장 유머러스한 책이었다. 동시에 그 책은 내가 읽은 책 가운데 가장 황당한 책이었다. 황당한 것은, 처음부터 끝까지 제대로 이해할 수 있는 쪽이 하나도 없었지만, 무언가 피할 수 없는 강한 감응을 주는, 그래서 결코 손을 놓을 수 없는 책이었기 때문이다. 이해할 수 없지만 너무도 강한 감동 내지 감응을 주는 책, 이런 책이 대체 어떻게 있을 수 있단 말인가! 가령 이런 식이다. 어느 스님이 조주 스님에게 물었다. “어떤 것이 조주의 모습입니까?”([착어] 하북이라 해도, 하남이라 해도 전혀 설명할 수 없다. 부드러운 진흙 속에 가시가 있구나. 하남에 있지 않고 바로 하북에 있다.) “동문, 서문, 남문, 북문이다.”(열렸구나. 욕하려거든 해라. 새주둥이라도 빌려주마. 침 뱉으려면 뱉어라. 침이 모자라면 물까지 퍼다 줄게. 있는 그대로 드러난 공안이로다. 알겠는가? [원오 스님은] 후려쳤다.) 여기서 앞의 스님은 조주 스님에 대해 물었는데, 조주는 조주성에 대해 말해주고 있다. 웬 썰렁한 농담? 그러나 이렇게 이해한다면 “이는 불법을 파멸할 뿐이다. 마치 물고기 눈알을 구슬에 비하는 것처럼, 닮기는 닮았겠지만 같지는 않다.” 질문에는 원오의 착어대로 가시가 있고, 조주는 이 가시를 품은 이 질문을 슬며시 받아넘기며 외통수를 날린 것이다. 조주 자신의 본래 면목이 무언지 묻는 질문에, “있는 그대로” 대답한 것이다. 그러나 그것은 보다시피 조주성(城)의 네 문에 대한 것일 뿐이다. 이 대답이 지엽말단이나 동문서답이라고 생각할까 싶은 노파심에 원오는 덧붙인다. “욕하려거든 해라. 새주둥이라도 빌려주마”하고. 그러나 “있는 그대로 드러난 공안(화두)”라고 하면서도 다시 그렇게 믿는 사람들을 주장자로 후려친다. 아니, 어쩌라는 거야! 그런데 바로 그거다. 어쩔 도리가 없게 만드는 것. 이런 식으로 선사들의 말은 내가 옳다고 믿는 것을 깨주고, 내가 부여잡고 있는 것을 뽑아버린다. 추리하고 생각하는 모든 근거들, 모든 분별의 근거를 뭉둥이로 후려치고 고함소리로 깨버린다. 혹은 조주나 원오처럼 우주적인 스케일의 유머로 날려버린다. 그리하여 아무 것도 붙잡을 수 없는 곳으로, 은산철벽 앞으로 몰고 간다. 그리고 거기서 한 걸음 더 나아가라고 떠민다. 대체 왜 그러는 걸까?우주적 유머 가득한 ‘선가의 보물’ 무엇이 옳고 그른가는 그 기준이 무언가에 따라 달라진다. 내가 옳다고 생각하는 것은 내가 옳다고 믿는 것을 근거로 한다. 그런데 근거나 기준이 되는 것, ‘내가 옳다고 믿는 것’은 어째서 옳은 것일까? 그것의 근거 역시 내가 옳다고 믿는 다른 근거 때문이다. 이렇게 아무리 거슬러 올라가도 그 출발점은 역시 ‘내가 옳다고 믿는 것’이다. 결국 나의 생각, 나의 믿음이 내가 옳다고 판단하는 근거가 되고 있는 것이다. 즉 “내가 옳은 것은 내가 옳기 때문이다”라고 말하는 셈이다. 이를 불교에선 ‘아상(我相)’이라고 한다. 부처 말대로 ‘정견(正見)’을 세우는 것은 내 견해를 옳다고 내세우는 게 아니라 반대로 그것을 내려놓는 것이다. ‘나는 옳다’는 생각을 내려놓을 때 비로소 우리는 다른 생각에 귀기울이고, 다른 판단, 다른 가치에 마음을 열게 되기 때문이다. 그래야 무엇이 옳은가를 내 기준을 떠나서 판단할 수 있고, 그래야 무엇이 옳은가를 올바로 판단할 수 있기 때문이다. ‘아상’을 버리는 것, 혹은 ‘무아(無我)’가 지혜(般若)를 뜻하는 것은 이런 이유에서일 것이다. 그래서 선사들은 자신에게 묻는 학인들에게 그들이 옳다고 믿는 모든 교의나 견해, 근거를 깨주는 방식으로 대답한다. 가령 조주는 개에게도 불성이 있다고 믿는 사람이 “개에게도 불성이 있습니까?”하고 물을 땐 “없다”고 대답하고, 없다고 믿는 사람이 물을 땐 “있다”고 대답한다. 그렇지만 이는 묻고 대답하는 말에는 드러나지 않는다. 이를 알아차리지 못할까 하는 노파심이 아마도 원오로 하여금 <벽암록>을 쓰게 했을 것이다. 그래서 가령 가장 근본이 되는 성스런 진리를 묻는 양무제의 물음에 “텅비어 성스럽다 할 것도 없다”고 답한 달마의 대답에다가 “꽤 기특한 줄 알았더니만, 화살이 저 멀리 신라땅으로 날아가 버렸구나. 매우 명백하다”면서 두 번 착어를 붙이고 있는 것일 게다. 이런 점에서 <벽암록>은 그 어느 책보다도 노파심이 가득한 책이다. 이 책에선 어느 하나의 확실한 근거나 교의에 안주하는 것도 허용하지 않는다. 경전 안에서 가르침을 구하지 않고, 경전에 기대어 말하는 것을 허용하지 않는다. 심지어 부처의 말에 기대는 것조차 그냥 두지 않는다. 그래서 임제는 “부처를 만나거든 부처를 죽이고 가라”고 했고, 조주는 “부처가 있는 곳도 그냥 지나가라. 부처가 없는 곳은 얼른 지나가라”고 했다. 사실 경전이나 훌륭한 책들에 안주하려 할 때, 그 책들이 거대한 장애가 되고 위대한 저자들이 독단의 원천이 되는 경우를 얼마나 많이 보아왔던가! 종지를 보고 문자를 넘나들지 못하면 문자는 어느새 죽은 문자(死句)가 되고, 가르침은 죽음의 소식이 된다는 것은 길게 말할 필요가 없지 않을까? 그래서 불법을 묻는 질문에 손가락 하나를 펴는 것으로 대답하던 구지 선사는, 자기 대신 손가락을 들어 대답하던 동승의 손가락을 무참하게 잘라버린다. 그리곤 불법이 무언지 다시 묻는다. 무심코 없는 손가락을 들어 말하려는 순간 그 동승은 깨달음을 얻는다. <벽암록>이 수많은 선사들의 말들을 다시 전하면서, 이미 깨달음을 얻은 그들에게 “이 늙은이가 무슨 말을 하는 거냐” 하고 소리치고 방망이를 날리면서도, 그 종지가 드러나는 지점을 슬며시 알려주는 것은, 그 말들을 죽은 문구가 아니라 살아있는 문구(活句)로 만들고 싶은 저 간절한 마음 때문이었을 게다. 그리고 그것이 바로 이 책을 ‘선가(禪家) 최고의 보물’로 만든 이유였을 터이다. 경전에 기대거나 안주하지 마라 그래서 이 책은 정말 “아무 맛도 없고” 아무런 의미도 감을 잡을 수 없었던 저 선사들의 세계로 무지한 우리 중생들을 강하게 끌어당긴다. 무언가 강밀한 힘을 방사하며 험준한 절벽으로 우리를 잡아당긴다. 이 책을 읽고 ‘이해할 순 없지만 강한 감응을 주는 책’이란 말을 실감했다면, 좋든 싫든 이미 그 힘의 자장 안에 들어간 것이다. 심지어 이 책은 그 철벽을 오르는 밧줄이 되어줄지도 모른다. 그러나 그 경우 이 책은 스스로 자기가 제거하려던 것이 되고 마는 역설적 사태에 직면하게 된다.

|

|

이진경/서울산업대교수·사회학

|

광고

기사공유하기