|

|

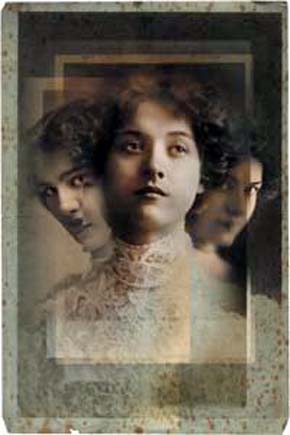

이언 해킹은 1995년 출판한 <영혼 다시쓰기: 다중인격과 기억의 과학>에서 과학이 다중인격이라는 유형을 만들자 다중인격자가 만들어졌다는 주장을 펴 논란을 일으켰다. 그림은 스코틀랜드 출신 그래픽 디자이너인 캐서린 매킨타이어의 작품 <다중인격>이다.

|

쿤-푸코 결합 시도한 해킹 “과학이 대상을 만든다 아동학대 연구가 원래 없던 아동학대자 만들고 만들어진 아동학대자는 거꾸로 연구를 정당화” 주장 일흔 바라보는 나이에도 “푸코를 행”하는 실천력은 건재

과학속 사상, 사상속 과학/ (21) 이언 해킹의 과학철학 프로그램 다른 유명한 학자들처럼, 이언 해킹의 학생들은 선생에 대해 몇 가지 ‘신화’를 얘기한다. 그 중 하나를 소개하면 다음과 같다. 미국 스탠포드대학의 젊은 조교수로 재직하던 해킹은 프랑스 철학자 미셀 푸코에 흠뻑 빠진 뒤에 푸코에 대한 두툼한 책을 한권 저술했다고 한다. 그런데 원고를 마무리한 해킹은 원고 더미를 휴지통에 던져버렸다는 것이다. 이를 의아해한 학생들이 그 이유를 묻자 해킹은 다음과 같이 답했다. “푸코를 연구하지 말고 행하라”(Don't study Foucault; Do Foucault). 이러한 신화는 몇 가지 에피소드가 결합해서 만들어진 이야기일 가능성이 크다. 그렇지만 해킹이 그 당시에 ‘미셀 푸코의 덜 성숙한 과학(immature science)’이라는 논문을 발표했던 것은 사실이다. 간단히 말해 이 논문은 성격이 전혀 다른 두 철학자인 토머스 쿤과 미셀 푸코를 결합해보려는 시도였다. 그런데 푸코가 누구인가! <지식의 고고학> <감시와 처벌>을 써서 1960~70년대 급진적 젊은이들을 매료시킨 프랑스 철학자가 아닌가. <과학혁명의 구조>를 쓴 쿤과 푸코의 결합이라니. 대체 이 둘의 만남을 허용하는 작은 공통점이라도 있다는 말인가. 해킹이 쿤과 푸코를 만나게 한 방식은 다음과 같다. 쿤이 과학혁명의 구조에서 다룬 예는 대부분 물리학, 천문학, 화학과 같은 과학들이다. 즉 패러다임이 분명하게 확립되고 이 패러다임이 새로운 패러다임으로 혁명적인 변화를 하는 ‘성숙한’ 과학 분야다. 이 분야에 종사하는 과학자들은 주어진 패러다임 아래서 자연현상을 가장 정확하게 묘사하려고 노력하며, 이 과정에서 과학이론은 달라질 수 있지만 과학의 대상인 자연은 계속 같은 방식으로 실재한다. 곧 성숙한 과학은 자연이 작동하는 방식 그 자체를 바꾸지는 못한다. 그런데 푸코가 관심을 둔 의학이나 심리학과 같은 ‘인간과학’(human sciences) 분야는 ‘덜 성숙한’ 분야들이다. 덜 성숙한 인간과학 분야에서는 과학이론의 변화가 이에 해당되는 대상을 만들어낸다. 해킹의 관점으로, 바로 이점이 푸코의 저술에서 과학철학이 배울 수 있는 가장 심원한 교훈이었다. 그런데 대상을 만들어낸다니? 해킹은 두 가지 역사적 사례의 연구를 통해서 인간과학이 어떻게 대상을 만들어내는가를 보였다. 그가 연구한 사례는 모두 논쟁적이었는데, 첫번째 예는 ‘아동학대’였고 두번째 예는 ‘다중인격’이었다. 해킹은 해당 과학의 발전이 ‘아동 학대자’와 ‘학대받은 아이들’을 만들어냈고, ‘다중인격자’를 만들어냈다고 주장했다. 해킹의 주장이 쉽게 받아들여지지 않았음은 미루어 짐작할 수 있다. 19세기 정신과 의사들은 원래 존재했던 다중인격이라는 정신병을 발견한 것이 아닌가? 아동학대자들과 학대받은 아이들도 원래 존재했는데 사회가 이를 문제삼아 세상 밖으로 드러낸 것이 아닌가? 해킹의 자세한 실증적 연구는 이것이 이렇게 간단한 문제가 아님을 보여주고 있다. 인간과학을 연구하는 과학자들은 없던 범주를 만들고, 이를 통해 사람을 분류하고, 측정하고, 계량화하고, 그 원인을 연구함으로써, 원래는 없던 인간 유형(kinds of people)을 만드는데, 이렇게 사람의 유형이 만들어지면 그에 해당하는 사람들이 만들어진다는 것이다. 과학이 특정한 유형의 사람을 만들고(make up people), 이렇게 만들어진 사람들이 다시 과학을 정당화하고 바꾸는 것을 해킹은 ‘고리효과’(looping effect)라고 명명했다.연구마다 거센 논쟁 불러

|

|

|

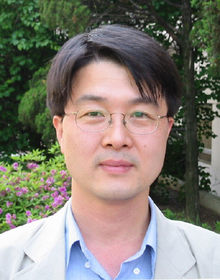

홍성욱/서울대 교수·과학기술사 comenius@snu.ac.kr

|

광고

기사공유하기