|

|

전쟁과 기억

김경학 외 지음. 한울아카데미 펴냄. 2만2000원 |

빨갱이 가족 딱지 때려 여성들은 개가에 나서야 했다 공식적인 전쟁 기록이 외면한 학살 사연과 연좌제의 고통 등 민중의 아픈 기억 구술사적 접근

기억할 만한 것을 기억하고 그럴 만하지 않은 것은 잊는 게 인지상정이다. 국가 혹은 이데올로기가 만든 폭력인 전쟁에 이르면 그 사정이 어떠할까. 크게는 갈린 남북이, 작게는 한마을이 편을 갈라 서로 죽이고 죽게 만든 한국전쟁을 통과하면서 상처입은 사람들의 머리에는 무엇이, 어떻게, 왜 기억되어 있을까. <전쟁과 기억>(한울아카데미 펴냄)은 국가적 기억에서 소외된, 그래서 오히려 생생한 주변부의 전쟁기억을 환기한다. 낮엔 경찰 밤엔 밤손님 세상 # 전남 영광군 염산면 축장마을, 장동마을 한국전쟁 동안 김해 김씨 씨족마을인 장동마을은 14가구 80여명이 좌익에 의해 학살된 반면, 각성바지인 이웃 축장마을에서는 희생자가 단 한명이었다. “누구 하나 거시기 않고 그 양반이 선을 베풀어 가꼬 당시에는 거시기로 해서 살상한 사람이 없거든.” 마을사람들에게 사건에 관련된 구체적인 인물과 활동내역은 기억되지 않고 학살당한 집단과 개인에 대한 기억만 남아 있을 뿐이다. 이들이 기억하는 것은 학살의 주체로 공산군, 빨갱이놈, 유격대, 인민위원회, 당위원회 등 불특정 집단이다. 생사여탈권을 쥔 거물급 좌익들에 대한 기억은 구체적이다. 하지만 이들이 구체적으로 누구를 학살하라고 지시했는지 모른다고 말한다. 기억해 봤자 득될 게 없는 이웃동네이기 때문. 피치못할 사정으로 공동체 밖에서 들어온 사람들이 학살을 저지른 것으로 이야기된다. 전쟁에 대한 기억은 학살의 주체보다는 학살당한 사람들을 향하고 있으며 이들에 대한 기억은 족보, 묘지, 제삿날, 순교비, 폐가 등의 형태로 남아 있다.# 전남 영암군 금정면 남송1구 남송리, 입석리 “원망해서 뭐 하거시요. 어따 하소연할 떼도 없는디. 내 사주가 거슥한께 이 고생을 한갑다 그랬어요.” 산악지대 초입, 반란군-진압군의 전투가 벌어진 전장에 위치해 낮에는 경찰 밤에는 밤손님의 세상이었다. 구술자는 듣는이에게 이런 것들을 이해 못할 것이라고 전제하여 구술하면 할수록 경험의 의미가 파편화한다. 자기 땅에서 피난민이 된 사람들. 주민들은 이쪽도 저쪽도 아닌 ‘거시기한 존재’로 취급되는데 이마저 타자에 의해 결정된다. 지역의 대표자들이 전유하는 공식적 기억과 산발적이고 일상적인 대화 속에서 신체화한 기억으로 나타나는 고립된 기억이 혼재한다. # 전남 강진군 ㅅ마을 전쟁중에 남편이 희생된 여성들. 가족이나 남편이 왜 끌려가야 했는지 왜 죽어야 했는지 정확히 모른다. 남정네가 하는 일로부터 격절된 탓에 빨갱이나 보도연맹이 무엇인지 몰랐고 경찰도 이들에게는 무서운 존재일 따름이었다. 결과로서 빚어진 연좌제 등으로 억울함과 원통함을 표현하지 못한 채 한으로만 간직해 왔다. 호적에 찍힌 낙인 운명으로 생각

|

|

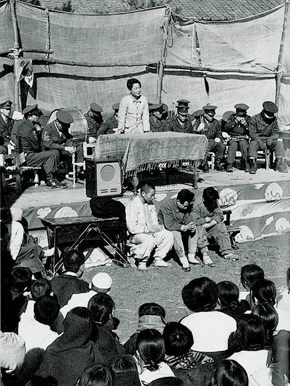

여순반란사건에 가담했다 귀순한 반란군이 체험한 바를 군인들 앞에서 증언하고 있다. (전남 보성1949년 1월) 자료출처 ‘격동기의 현장’

|

기사공유하기