|

|

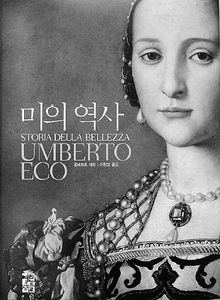

미의 역사

움베르토 에코 지음. 이현경 옮김. 열린책들 펴냄. 3만9000원 |

움베르토 에코, 미의 변천사 응시하기 시대마다 공간마다 아름다움은 어떻게 달랐을까 고대 그리스는 조화와 혼란이 어울리고 중세는 ‘명료함의 미학’과 ‘추의 미학’이 공존하고 현대는 아방가르드와 상업주의가 갈등한다

신화 인물인 비너스와 아도니스를 모방한 고대 그리스 조각상들의 몸매는 오늘날에도 여전히 남녀 육체의 아름다움을 상징하고 있다. 미의 역사에서 결코 사라진 적 없이 살아 남은 이들의 아름다움은 무엇일까? 또 모나리자의 아름다움은 어디에서 나오는 것일까? 데이비드 흄의 말은 이에 대한 답으로 적절하다. “미는 사물 그 자체의 성질이 아니다. 미는 오로지 사물을 응시하는 사람의 머릿속에만 존재할 뿐이며, 모든 정신은 미를 서로 다르게 지각한다.”(<취미 기준론>, 1745년). 저기 있던 아름다움의 존재를 인간이 발견하는 게 아니라 저기 있는 것이 아름다운 건 그것을 아름답다고 생각하는 인간이 있기 때문이다. 무언가를 찾고 소유하려는 인간의 욕망이 있기 때문이다. 아름다움이 그러하다면 추함은 또 무언가? 역시 미학의 해석은 이미 마련돼 있다. “추는 미가 존재할 때에만 존재하는데, 이는 미가 추의 긍정적인 측면을 구성하고 있기 때문이다. 만약 미가 없다면 추는 절대 존재할 수 없을 것이다.”(칼 로젠크란츠, <추의 미학>, 1852) 아름다움과 추함이 모두 인간한테서 나온 것이기에, 움베르토 에코(73·이탈리아 볼노냐대학 기호학 교수)의 새 책 <미의 역사>(열린책들 펴냄)에서 지은이 에코는 서양 역사에 등장했던 아름다움과 미학 담론들을 꼼꼼하게 열거하며 해설할 뿐 아름다움 자체를 손에 쥐어 독자들한테 내밀지는 않는다. 오히려 그는 이 책 서문에서 서양 고전의 옛 구절을 인용해 ‘아름다움의 상대성’을 강조했다. “황소와 말과 사자 등이 손을 가지고 있다면, 그리고 그 손으로 그림을 그리고 인간처럼 작품을 만들어낼 수 있다면, 말은 말과 비슷하게, 황소는 황소와 비슷하게 신을 그려낼 것이다. 그리고 신들에게도 자신들과 똑같은 몸을 만들어줄 것이다.”(고대 그리스 철학자 크세노파네스, <잡록>) 컬러사진 통한 서양미술사 파노라마 에코는 이 책에서 통일되고 유일한 아름다움의 미학보다는 서구 문화에서 시대마다 달랐던 아름다움의 다양성과 차이들을 보여주고 있다. 그는 지금도 재현되는 비너스와 아도니스의 육체미 전통을 비롯해, 역사 속에 아름다움의 원형으로 등장했던 성모, 예수, 왕과 여왕, 귀부인과 영웅, 신사와 숙녀의 모습들, 그리고 돌과 나무, 철과 유리, 콘크리트의 건축들에 담긴 아름다움을 불러모았다. 작품들의 컬러사진들은 한눈에 서양미술사의 파노라마를 보여주는 볼거리다.그러나 정작 책의 중심은 볼거리들이 아니라 그것들에다 미학적 의미와 담론을 덧붙이는 에코의 문헌 수집과 해설이다. 그는 플라톤부터, 토머스 아퀴나스, 흄, 괴테, 니체, 랭보, 바르트에 이르는 수많은 철학·사상가들의 저작들에서 찾아낸 아름다움의 담론들을 여기에다 담아냈다. 그래서 아름다움에 관한 저명한 철학·사상가들의 갖가지 명언록들을 쉽게 검색할 수 있다.

|

|

인간 역사에서 아름다움은 엄격한 비례·조화일 뿐 아니라 혼돈과 괴물의 모습이기도 했다. 움베르토 에코는 이렇듯이 미의 다양성과 차이는 시대와 지역에 따라 다양하게 공존했다고 말한다. 사진은 아름다움의 존재로서 20세기 매스미디어에 부각된 여인의 모습. 모델은 미국 영화배우 리타 헤이워스.

|

바로잡습니다=11일치 13면의 ‘한기호권의 출판전망대’는 ‘한기호의 출판전망대’의 잘못입니다.

기사공유하기