|

|

잃어버린 풍경 1 1920~1940 서울에서 한라까지

잃어버린 풍경 2 1920~1940 백두산을 찾아서 안창남, 민태원 외 지음. 이지누 엮고 씀. 호미 펴냄. 각각 1만1000원 |

옛잡지서 고른 1920~40년대 명사들 기행문 김사량 “쭉정이 갈아 죽쑤는 산골엔…” 이광수 “노예적 조선사는 내 역사 아니다” 그시절 풍경·삶 눈에 잡히듯 걷기·섬세한 글쓰기·느림의 미덕 등 우리가 잃어버린 것 깨닫는 재미 ‘솔솔’

기행문이란 무엇이뇨. 어딘가를 다녀온 기록이라. 풍광과 느낌을 주로 담는다. 그러나 단순히 이색적이거나 아름다운 경치를 읊음은 일독으로 족하다. 두고두고 시선을 고정시키기로는 사람이 제격이다. 예서 사람은 자신일 수도 있고 자연 속의 사람일 수도 있다. 자신이면 느낌으로, 자연 속의 사람이면 풍광으로 드러난다. 1920~1940년대는 우리에게 무엇이뇨. 일제가 기승을 부리던 때라. 3·1만세운동으로 잠시 부푼 민족의식이 꺼지고 물자와 사람들이 온통 전쟁으로 내몰리던 때다. 관광지 소개하며 은근히 총독부 비판 하필 20~40년대 기행문인가. <잃어버린 풍경> 1, 2(호미 펴냄)를 엮은 이지누씨는 ‘우리가 잃어버린 것’을 찾고자 함이라 한다. ①걷기 ②섬세한 글쓰기 ③결과보다는 과정을 천착하기가 그것. 한마디로 ‘느림’이다. 속도만이 예찬되고, 과정보다는 결과가 중시되는 현재의 자리에서 새삼 과거를 바라보기다. 무라야마 지준 또는 가린 미하일로브스키가 서있는 자리와 무척 닮아있다. 이들이 동시대에서의 내려다보기라면 엮은이의 시선은 시대를 달리한 내려다보기다. 기록이란 무엇이뇨. 펜을 가진 인텔리겐차의 전유물이라. 게다가 당시 공간된 잡지 <개벽> <별건곤> <삼천리>에서 주로 골랐다 하니 내용과 표현은 현실과 타협일지언정 엮은이가 보고자 하는 느림은 도처에 널렸다. 번지수를 잘못 찾았다는 느낌조차 드는 20~40년대 기행문 모음에서 숨은 그림 찾기는 즐거운 경험이다. 본디 책은 살아있는 것이어서 제 나름의 삶을 살지 않겠는가.기행문이거니 글쓴이의 심사나 식민세태를 끼워넣기에는 여반장이다. 끼워넣어진 소재와 글쓴이의 기술을 엿보는 재미가 이러하다. “미아리에 당도하니… 백사청송이 사라진 산의 낮은 언덕에 점점이 산재한 흙무덤 앞에는 사람들이 삼삼오오씩 모여 서서 성묘도 하고 새로 벌초도 한다. … 제물의 냄새를 맡고 이산저산으로 휩쓸려 날아다니는 까마귀의 소리도 슬프거니와 잘려진 꽃가지에 피눈물을 토하는 두견새의 소리는 더욱 구슬펐다.” (차상찬 ‘우리동의 봄을 찾다’) 경치를 읊은 것이나 저변에는 ‘민족의 현실이 무덤같다’는 생각이 깔려있지 않다고 할 수 없다. “지금은 장경각 불사가 잇으니 조선 총독이 10,000원을 내서 팔만 대장경을 복사하여 만주국 황제에게 헌상하는 것이다. 가야산 해인사라고 쓴 정문에 금단방이라고 크게 써붙이고 장경각 안에서는 23조로 나누어 복사 검열이 잇고 총독부에서 내려온 기술자들과 도감은 이것을 감독하고 잇다. 2개월 넘어 하는 이 불사는 그 규모가 큰 뿐 아니라 하루 노임을 1원에서 3원씩 받는다.” (나혜석 ‘해인사 풍광’) 관광지를 소개하면서 은근짜 총독부의 행태를 꼼꼼하게 적었다. 이에 비기면 관광지의 아름다움을 끄적거림은 얼마나 열등한가. “방안 흙벽에는 빈대 처진 자리가 군데군데 보이는데 웃목에 화대가 놓여있고 가구라고는 석유상자와 곡식자루 같은 것이 있을 뿐이다. 가장 작은 어린애 놈은 옻이 올라 얼굴이 온통 부었는데 배에 큰 종기까지 생겨 몹시 고단스러운지 보챈다. 그리고 밀망을 갈고 있다고 하지만 모두 쭉정이뿐으로 그걸 갈아서 호박이나 좀 썰어넣고 죽을 쑤어 먹는다 한다. “머 이럭저럭 살아가지유” 하며 연신 여러 가지 말을 갖추는 품이, 그들의 인사는 이렇게 시작되는가 싶었다.” (김사량 ‘비오는 날, 산골 마을에서의 세시간) 편집한 식민 현실 예리하게 묘사

|

|

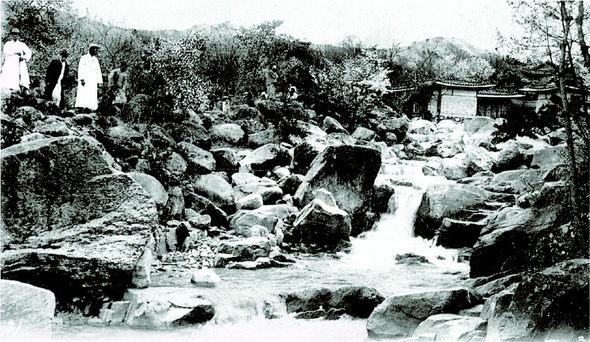

1920년대 우이동 계곡은 골 깊고 물 맑아 좋은 원족장소로 꼽혔다. 걸어서 가면 왕복 12시간 정도 걸렸다. 시내-시골 경계인 전석고개(혜화동~삼선교)를 넘어 미아리 공동묘지를 거쳐 수유리에 이르면 촌가에서 막걸리를 팔았다. 호미 제공

|

기사공유하기