|

|

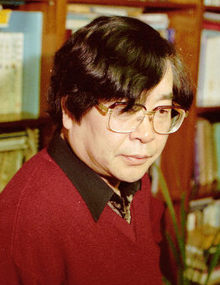

도정일/경희대 교수·문학평론가

|

오징어 한마리 30밧…세마리는 100밧 서울 사람들은 80밧으로 깎을텐데 타이 사람들은 따지지 않고 살아간다 3×3=10의 인간다움은 보물 그 셈법에 반한 백영주는 눌러살기로 했다

비판적 상상력을 위하여 음정 잡는데 노상 실패하는 사람이 음치라면, 숫자 계산에 밝지 못한 사람은 ‘산치’(算痴)라 부를 만하다. 계산에 서툰 사람, 계산하기를 싫어하는 사람, 계산을 거부하는 사람이 ‘산치부족’을 구성한다. 좀 더 정밀하게 말해도 된다. 음치에 여러 등급이 있듯이 산치의 종류도 다양하다. 첫 번째 산치는 1에서 100까지를 틀리지 않게 셀 수 없는 사람이다. 40, 41, 42 하다가 48로 건너뛰고 50에서 60으로 곧장 넘어가는 것이 그의 셈법이다. 그러므로 그가 만 원권 100장 한 다발을 틀리지 않게 세자면 족히 반나절의 피나는 투쟁이 필요하다. 그의 손에서 100장 다발은 90장이 되기도 하고 마술같이 120장으로 늘어나기도 한다. 두 번째 산치는 숫자만 보면 도망치는 사람이다. 1에서 100까지는 어찌어찌 세어내지만, 100단위를 넘어가면 절망이다. 소문에 의하면 그가 구구단을 외는 데 걸린 시간은 8년 6개월, 그러고도 그의 구구단 실력은 그리 믿을만하지 않다. 그에게 육구는 36이기도 하고 84이기도 하며 아주 드물게만 54이다. 그가 계산을 기피하는 이유는 셈을 못해서라기보다는 계산 자체를 싫어하기 때문이라는 소문도 있다. 세 번째 산치는 계산을 거부하는 사람이다. 그는 산치이기를 적극적으로 선택한 산치, 지상의 산법을 버리기로 작정한 ‘철학적’ 산치다. 그는 세상이 의존하는 기초산법의 신빙성을 문제 삼기도 하고 그 자신만의 독특한 산법을 내놓기도 한다. 1+1이 2라고? 천만에, 1+1은 1이야, 라거나 2+2는 반드시 4가 아니다, 5일 수도 있고 8일 수도 있다는 것이 그의 산법이다. 오늘날 이 모든 종류의 산치들은 세상의 희귀종, 사라져가는 부족, 박물관 구경거리다. 아침부터 저녁까지 서울 종로 바닥을 이틀씩 뒤져도 우리는 한 사람의 산치를 찾아내기 어려울지 모른다. 산치가 이처럼 희귀종이 된 가장 큰 이유는 초등학교에서 대학에 이르기까지 교육의 목표가 ‘산치 박멸’이기 때문이다. 그럴 만하다. 산치부족을 데리고서는 어떤 나라도 선진국이 될 수 없다. 시장의 시대에 산치는 어느 구석에도 쓸모없는 완벽한 ‘미스피트’(부적합자), 사회의 짐, 없어져야 할 바보 천치다. 그 바보들을 도태시켜 쓰레기통에 버리지 않으면 경제는 성장하지 않고 나라는 내달리지 못하며 국민소득 2만불(달러)이나 웰빙(오, 웰빙!)은 꿈도 꿀 수 없다. 산치부족의 적극적인 박멸작전 덕분에 오늘날 우리는 문학에서조차 산치들을 만나기 어렵다. 고추를 팔면 팔수록 손해 보면서도 많이 팔았다고 즐거워하는 고추장수, 바람둥이 아내가 낳은 아이들 중에 진짜 자기 아이는 몇이나 되는지 신경 쓰지 않는 동네바보, 하느님이 많으면 많을수록 좋지 어째 꼭 하나여야 하느냐고 우기다가 목이 달아나는 얼간이, 6시가 지나면 왜 반드시 7시가 와야 하느냐는 문제로 깊은 고민에 빠지는 푼수, 이런 바보들의 이야기로 한때 풍요로웠던 것이 문학의 세계다. 그 바보들은 다 어디로 갔는가? “입에 사탕 3개가 들어 있다. 두 개를 더 넣으면 몇 개지?”라는 선생님 질문에 “한 입 가득이요”라고 대답하는 어린 소녀가 아직 이 세상 어디에 남아 있을까? 그런 아이를 야단치지 않을 부모, 그런 방식의 대답을 용납할 학교는 이제 어디에도 없을 듯싶다. 실물의 세계가 바보들을 버리면 문학도 바보들을 내쳐야 하는가? 계산 같은 것 좀 어수룩하게 하고도 늠름한 여유의 사회는 이 세계에서 아주 사라진 것일까? 내 제자 백영주가 타이에 갔다가 그만 그 나라에 홀딱 반해버린 것은 산치의 계산 비슷한 것을 거기서 발견했기 때문이다. 그녀를 매혹한 것은 타이 사람들의 오징어 셈법이다. 아니, 정확히는 오징어 ‘값’을 셈하는 법이라 해야 옳다. 그녀의 보고에 따르면 타이에서 오징어 한 마리는 거기 돈으로 30바트인데 한 마리 사면 30바트지만 세 마리를 사면 100바트라는 것이다. 오징어 세 마리, 삼삼은 9, 값을 다 쳐주어도 90바트다. 그런데 100바트라고? 그녀의 구구단으로는 해가 동쪽으로 져도 삼삼은 9지 10이 아니다. 타이인의 구구단은 다른가? 삼삼은 10? 이 이상한 곱셈의 의문을 풀기 위해 그녀는 몇 군데 가게를 더 돌며 확인했지만, 오징어 세 마리 묶음의 가격은 어디서나 100바트였다고 한다. 그녀가 타이에 반한 사연은 이게 전부다. 본인 모르게 이런 얘길 해서 미안하지만, 학부 시절의 백영주는 강의 시간에 엽서에다 교수의 얼굴이나 무한히 그리며 앉아 있던 여학생, 시험 때는 질문에 상관없이 엉뚱한 책 얘기로 답안지를 메우곤 하던 친구다. 그녀도 희귀종 산치였음에 틀림없다. 그러지 않고서야 ‘삼삼은 10’이 되는 오징어 셈법 하나에 반해서 그곳에 아주 눌러 살기로 작정할 수 있었을라? “서울에서라면 80바트로 내려 깎아도 시원찮을 텐데 여기 사람들은 그런 거 따지지 않아요. 그냥 100바트 내고 사가거든요.” 타이에서는 정말로 한 마리 30바트의 오징어가 세 마리일 때 100바트로 계산되는 것인지, ‘삼삼은 10’이 되는 그 셈법의 진실 여부를 나는 아직 확인하지 못하고 있다. “그래서 따져보았니? 왜 100바트인지?”라는 질문을 띄워 재삼 확인해보고 싶지만 나는 그러지 않기로 한다. 백영주가 자기 방식과 너무도 비슷한 셈법으로 (그게 혹 오징어에만 한정된 것이라 해도) 살아가는 듯한 사람들을 발견하고 행복해 한다면 그걸로 얘기는 충분히 행복하다.물론 타이가 산치의 나라는 아닐 것이다. 산치의 나라이고서도 국민을 잘 살 수 있게 할 방법은 없다. 그러나 산치를 박멸하고서도 잘 살 수 있는 나라 역시 없다. 이유는 간단하다. 인간의 세계는 수량과 수리의 측면만으로 되어 있지 않기 때문이다. 인간 존재의 절반은 계산의 천재를 요구하고 절반은 바보 산치를 요구한다. 시장에서조차 시장의 바깥을 그리워하는 것이 인간이다. 이 사실을 놓치는 경제학은 인간의 행위동기들을 결코 이해할 수 없다. 바보는 경제의 적이 아니고 시장의 짐이 아니다. 그는 사람을 사람답게 해주는 보물이다. 그러므로 계산의 천재만을 키우려드는 사회는 인간을 반토막내고 보물을 내던져 역설적으로 계산에 실패하는 사회다. 문학이 각종의 산치 바보들에게 무한한 애정을 갖는 것은 그들에게 인간의 한 절정이 있다는 진실을 잊지 않기 위해서다.

광고

기사공유하기