|

|

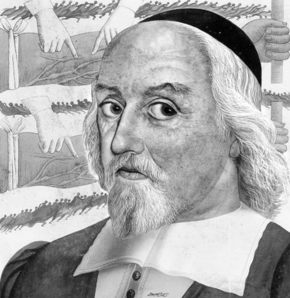

과학성=근대성? 글쎄…의학속 사상 ‘데카르트와 하비’

|

성급한 비판 대상 돼온 데카르트 기계론 실상은 유물론적 아닌 유심론적 개념 혈액 순환 증명한 하비 칭찬했지만 정작 하비는 “심장이 인체 지배” 신봉하며 “왕은 심장 같은 존재” 봉건제 옹호

의학속 사상/⑥ 데카르트와 하비 국내에서 가장 많이 읽힌다는 어느 서양철학사 책의 데카르트 항목은 다음과 같은 말로 시작된다. “사람들은 데카르트가 프랑스의 첫 번째요 마지막의 위대한 철학자라고들 말해오고 있다. 설사 이 말이 들어맞는다고 하더라도 프랑스는 이 말에 만족할 것이다. 데카르트의 의의는 이렇게도 크다.” 프랑스인들이 이러한 평가에 정말로 만족할지 어떨지는 모르겠지만 데카르트가 근대적 사유의 문을 열어젖힌 철학자라는 평가에 대해 이의를 제기할 사람은 별로 없을 것이다. 그러나 빛이 강하면 그림자도 짙은 법인지 근대적 사유의 발원지로 인정받는 그의 사유는 또 한편으로는 서구 문명이 초래한 모든 폐해의 궁극적 진원지처럼 추궁받는 일도 흔하다. ‘데카르트적 이원론’이란 말은 대개의 경우 다소 부정적 맥락에서 사용되기 때문이다. 그러나 데카르트에게 근대서양문명의 원죄를 모두 뒤집어씌우는 게 옳은 일인지, 그리고 이원론은 나쁜 것이고 일원론은 좋은 것이라는 단순한 등식이 성립하는지는 의문이다. 마찬가지로 그의 기계론에 대해서도, 적어도 필자가 보기에는, 다소 부당한 비난이 가해지곤 한다. 사실 데카르트의 기계론은 진지한 이해의 대상이 되기보다는 성급한 비판의 대상이 되어왔다. 그래서 그의 기계론이 정확히 무엇을 의미하는지에 대한 올바른 이해도 없이 ‘기계론’이란 용어에만 이끌려 고차원적인 정신세계를 지닌 인간을 단지 기계로 보기 때문에 틀렸다거나 나쁘다는 식의 통속적인 비난이 가해지는 것이 보통이다. 그런데 여기서 한 가지 주의해야 할 점은 데카르트의 기계론이 인간은 기계에 불과하다는 유물론적 기계론이 아니라는 사실이다. 데카르트의 기계론은 다소 이상하게 들릴지는 모르겠지만 유심론적 기계론이라고 하는 것이 좀더 타당하다. 그는 영혼의 존재와 육체에 대한 영혼의 우월성을 분명하게 인정하고 있기 때문이다. 기계론에 대한 비난은 부당 데카르트 기계론의 핵심은 인간이 기계에 불과하다는 것이 아니라 영혼이 육체에는 전혀 관여하지 않으며 육체는 영혼과는 무관한 그 고유의 원리에 따라 작동한다는 데 있다. 사람들은 영혼이 떠난 육체의 활동이 정지되는 것을 보고 영혼이 육체적 활동을 가능하게 하는 원인이라고 잘못 생각했다. 그런데 육체가 살아서 움직이고 생리적 기능을 수행하는 것은 육체보다 상위의 원리(예컨대 영혼)의 지배나 개입으로 이뤄지는 것이 아니라 육체를 구성하는 뼈, 근육, 동맥, 정맥, 혈액, 신경 등의 기계적 배치와 이들의 운동을 가능케 하는 원동력으로서 열에 의해 이루어진다는 것이 데카르트의 생각이었다. 이를 설명하기 위해 유명한 시계의 비유가 등장한다. 시계의 작동을 설명하기 위해 ‘영혼’과 같은 별도의 원리를 도입할 필요는 없다. 시계의 작동은 크고 작은 톱니바퀴로 이루어진 시계의 기계적 구성과 이들을 움직이게 하는 원동력으로서 태엽의 힘을 상정하는 것만으로 완전하게 설명된다. 인간의 육체도 마찬가지다. 데카르트는 <방법서설> 제5장에서 심장의 운동을 예로 들어 인간의 육체도 시계와 마찬가지로 그 기계적 구조의 배열과 자체적인 원리에 의해 작동한다고 주장한다. “시계의 운동이 추와 바퀴의 힘, 위치, 모양을 따라 필연적으로 생기는 것과 마찬가지로 심장의 운동이 심장 속에서 우리가 눈으로 볼 수 있는 기관의 배치, 손가락으로 느낄 수 있는 열, 실험에 의해 알 수 있는 혈액의 성질만을 따라 필연적으로 생긴다는 사실을 나는 사람들에게 알리고자 한다.” 그리고 바로 뒤이어 혈액이 순환함을 증명한 하비를 칭찬하고 있다.혈액이 혈관을 통해 몸 안을 흐른다는 사실은 이미 고대로부터 알려져 있었다. 그러나 하비 이전까지는 음식물을 소화해서 만들어진 혈액은 에너지와 같이 몸의 각 부분으로 흘러나가 거기서 소모되어 없어진다고 생각했다. 근대 생리학의 아버지 하비

|

|

과학성=근대성? 글쎄…의학속 사상 ‘데카르트와 하비’

|

|

|

여인석/연세대 교수·의학철학 isyeo@yumc.yonsei.ac.kr

|

광고

기사공유하기