|

|

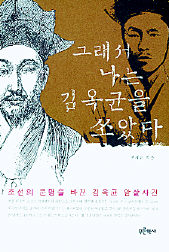

그래서 나는 김옥균을 쏘았다

조재곤 지음. 푸른역사 펴냄. 1만4500원 |

일본, 김옥균 이용가치 없어지자 암살 묵인 그의 죽음을 청나라 침략 명분으로 활용했다 암살자 홍종우는 근대화 막은 ‘흉한’ 이었나? 대한제국 옹립해 자주적 근대화 도모 개화-쇄국 이분법 넘어선 ‘제3의 방안’을 위한 변명

1884년 12월4일 김옥균은 쿠데타를 일으킨다. 일본의 힘을 빌려 보수파를 제거하고 근대국가를 건설하려던 게 그의 목표. 대원군 송환, 문벌 폐지, 지조법 개혁, 내시부 해체, 탐관오리 정죄, 순사제도 실시, 혜상공국 해체, 근위대 창설, 호조로 재정 일원화 등이 일종의 쿠데타 공약. 그러나 사흘만에 진압되어 일본으로 도주한다. 김옥균은 일본에서 머물며 재기를 노린다. 하지만 체류 10년동안 그를 유폐하는 등 일본에게 그는 이용가치가 끝난 퇴물이었다. 김은 배신감을 느껴 청의 힘을 빌기로 한다. 1894년 3월28일 상하이 뚱허양행 2층. 리훙장을 만나러 온 김옥균을 동행하여 전날 함께 투숙한 홍종우는 권총 세 발을 쏘아 김을 사살한다. 홍은 △김옥균이 갑신쿠데타때 죄없는 사람을 많이 살해했다 △국왕을 선동해 나라를 혼란에 빠뜨렸다 △외국군대를 이끌고 궁중에 들어왔다 △조-청-일 즉 아시아의 국제관계에 큰 해를 끼쳤다고 발명한다. 홍종우는 조선 정부의 사주를 받아, 근대화를 도모한 김옥균을 살해하고 그 공으로 출세한 ‘흉한’으로 되어있다. 여기까지가 우리가 통상 아는 ‘사실’. <그래서 나는 김옥균을 쏘았다>(푸른역사 펴냄)의 출발선이기도 하다. 김옥균과 홍종우는 한살 차. 마흔넷, 마흔다섯 나이에 중국 상하이에서 죽이고 죽는 관계로 엮인 이들은 영판 다른 삶을 살아왔다. 김이 좋은 집안에서 엘리트코스를 밟아 입신출세를 하고 쿠데타의 주모자가 될 정도로 정치판의 핵심에 놓였다면 영락한 집안의 홍은 어찌어찌하다가 유럽으로 흘러가 프랑스물을 먹은 주변인일 뿐이다. 상하이에서의 ‘이상한 만남’ 이후 두 사람의 운명은 그들이 걸어온 길 만큼이나 대조적이다. 한 사람은 죽어서 영화로운 사람으로, 또 한 사람은 살아서 치욕스런 사람으로. “그런데 그게 말입니다~.” 지은이의 목소리가 삐딱해지기 시작한다. 절대군주체제 구축 열강 침탈 대항일본의 방조없이 김의 청국행이 가능했을까? 김을 수차례 유폐하면서까지 행동을 감시했던 일본 정부가 김의 청국행을 묵인한 것은 암살을 묵시적으로 동의한 것이다. 게다가 일본정부는 암살 두 달 전부터 암살계획을 감지하고 있었다. 일본은 김이 살해되자 생전의 썰렁한 대우와 달리 그가 조선의 개화와 독립을 위해 분투하다 희생됐다면서 호들갑을 떤다. 극우인사 20여명으로 장례위원을 삼아 상하이에서 가서 시체를 인수하고, 기념비 건립을 위한 의연금 모금을 결의한다. 김의 장례식에는 82개 언론사 대표가 참석한다. 일본은 김의 암살을 기화로 국내의 정치불안을 타개하고 청에 대한 침략을 자연스럽게 유도한다.

|

|

김옥균은 살아서 엘리트였고 죽어서는 근대화를 도모하다 실패한 영웅이 됐다. 반면 변변찮은 집안의 홍종우는 거사 뒤의 영달은 일시였고, ‘흉한’으로, 근대화를 거부한 꼴통으로 낙인찍혔다. 그러나 홍의 행적을 더듬어보면 홍과 김은 방법론에서 충돌하였을 뿐 목표는 같았다고 분석된다. 그림은 매당소국정이 그린 ‘김옥균씨 조난사건’.

|

|

|

난 김옥균이 업은 외세를 쐈다, 홍종우

|

임종업 선임기자 blitz@hani.co.kr

기사공유하기