|

|

“히포크라테스 틀렸다” 사람 몸 갈라 병 원인 찾아-‘의학속 사상’ 해부병리학의 탄생 베살리우스와 모르가니

|

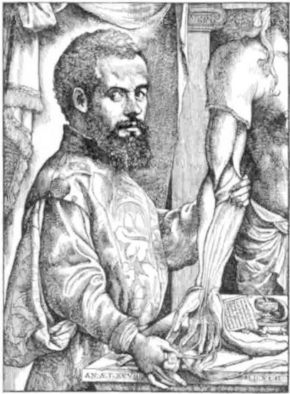

비천한 신분 이발사 몫이던 해부 16세기 베살리우스 직접 행하며 연구 돼지 해부 지식을 인간에 적용한 오류 잡아 18세기 모르가니 해부병리학 업적 청진법·방사선진단법 발전 토대 마련

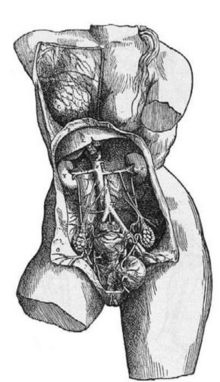

의학속 사상 (7)/해부병리학의 탄생 : 베살리우스와 모르가니 고대부터 동서양을 막론하고 질병은 대체로 몸 전체의 균형·조화와 관련된 문제였다. 한의학에서는 음양의 조화 여부가, 고대 그리스 이래 서양의학에서는 혈액, 점액, 황담즙, 흑담즙 등 네 가지 체액의 균형 여부가 건강과 질병을 판단하는 핵심기준이었다. 이에 따라 환자의 치료도 넘치는 것은 덜어내고 부족한 것은 채워주는 것을 가장 중요한 원리로 했다. 약 체계 역시 부족한 것을 보하는 보약을 중심으로 편제된 것이 동서의학의 공통적 모습이었다. 즉 질병관과 치료술, 그리고 약물학 모두 전인적이고 전신적인 특징을 가지고 있었다. 서양에서 이러한 전통 의학관에 근본적 변화가 일어나기 시작한 것은 대체로 18세기 들어 ‘본체론’적인 질병관이 싹트면서부터다. 즉 병은 인간(의 신체)을 구성하는 체액들 사이의 균형이 깨어진 전인적인 상태가 아니라 신체의 특정한 국소 부위에 생긴 해부병리학적인 변화(병변)라고 여겨지게 된 것이다. 18세기 중엽 이탈리아의 모르가니(1682~1771)에 의해 탄생한 ‘장기병리학’은 19세기초 프랑스의 비샤에 의해 ‘조직병리학’으로, 19세기 중엽 독일의 비르효 등에 의해 ‘세포병리학’으로 발전하였다. 16세기 베살리우스(1514~1564) 이래 발달해 온 해부학은 인간의 신체를 해체·분절화했을 뿐만 아니라 전통적인 질병관을 해체하고 새로운 병리학, 즉 해부병리학을 탄생시켰다. 이로써 질병은 객관적으로 인식할 수 있는 ‘실체’가 되었고 의학은 이러한 실체를 더 빨리 그리고 정확하게 발견(진단)하여 그것을 제거하거나 교정(치료)하는 방향으로 급속히 발전하였다. 또한 의학관이 이렇게 분절적·분석적·객관적인 특성을 띠게 되면서 의학은 여타 과학 분야의 성과를 손쉽게 수용할 수 있게 되었다. 이른바 ‘과학적 의학’이 탄생하게 된 것이다. 이탈리아 볼로냐대학에서 의학을 공부한 모르가니는 이미 학생시절부터 유명한 발살바의 해부학 실습을 거드는 등 해부학에서 뛰어난 자질을 발휘하였다. 그는 스물아홉의 나이에 당시 볼로냐대학과 쌍벽을 이루던 파도바대학의 이론의학 교수로 임명되었으며, 네해 뒤에는 해부학 교수직을 맡게 되어 죽을 때까지 60년 가까이 해부학 연구가와 교육자로 많은 업적을 남겼다. ‘의학의 교황’이라고 불린 비르효는 근대의학 발전에 크게 이바지한 세 가지 요소로 동물실험, 임상관찰과 더불어 사후부검을 꼽았다. 오늘날에는 병리의사들이 행하는 부검을 통해 환자의 몸속에서 일어났던 병리적 변화를 죽은 뒤에 직접 관찰하여 최종적 진단을 내린다. 또한 사후부검 소견과 생전의 증상과 징후를 많이 모아 검토함으로써 어떤 증상과 징후를 일으키는 인자들을 파악하여 질병 진단에 도움을 받기도 한다. 의학발전 밑거름된 사후부검이러한 사후부검이 체계적으로 행해진 역사는 그리 길지 않다. 고대 알렉산드리아에서 잠시 행해졌고, 중세 후기에 산발적으로 시행된 적이 있지만 체계를 가지고 부검이 행해진 것은 18세기 이후다. 부검의 의학적 의의를 구체적인 성과를 통해 밝힌 것이 모르가니의 중요한 업적이다. 모르가니는 700례에 이르는 부검 소견과 그 환자들 생전의 임상 소견을 연결 검토하여 1761년에 <질병의 장소와 원인에 관한 연구>라는 책을 출간하였다. 그 책에서 모르가니는 매 사례에 대해 우선 환자 생전의 임상적 특성을 기술하고 난 뒤 부검에서 발견한 해부병리학적 특성을 묘사하고 둘 사이의 관련성을 규명하였다. 그리고 그러한 과정을 통해 질병은 장기라는 국소부위에 “자리를 잡는다”는 결론을 내렸다. 그 뒤 모르가니를 따라 의사들은 ‘네 가지 체액의 부조화’가 아니라 ‘병든 장기’를 통해 환자의 증상을 설명하려 노력하게 되었다. 그리고 질병의 원인이라고 생각되는 병변을 파악하려는 노력을 거듭하여 타진법(1761년), 청진법(1819년), 방사선진단법(1895년) 등의 새로운 진단방법이 개발되었다. ‘병든 장기’로 환자 증상 설명

|

|

베실리우스의 해부도.

|

|

|

황상익 서울의대 교수·의학사

|

광고

기사공유하기