|

|

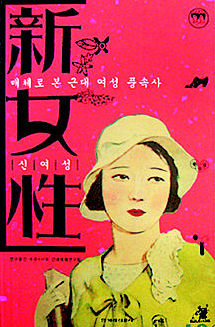

매체로 본 근대 여성 풍속사-신여성

‘수유+너머’ 근대매체연구팀 지음. 한겨레신문사 펴냄. 1만7000원 |

일제시대 잡지 ‘신여성’ 통해 본 근대 여성 풍속사 힘센 일제 앞세선 벌벌 기면서 애꿎은 모던걸에 화풀이한 식민지 남성에 대한 신랄한 비판 담겨

젊은 박사급 여성들이 떼로 모여 일제시대에 나온 도색잡지를 읽는다. 도색잡지라고 했거니 <선데이서울>에 비하면 아주 근엄한 표정인 <신여성>이다. 하긴 <선데이서울>이 이제 당대를 읽은 텍스트가 된 터니 <신여성>에서 근대 여성 풍속사를 읽겠다는 시도는 그럴 법하다. <신여성>은 어떤 잡지인가. 1923년 9월~1926년 10월, 그리고 1931년 1월~34년 6월 천도교 계통에서 낸 월간지로 70~76권 발행됐다. 영화, 말장난 수준의 담화, 이혼 연애 정사 등 실화와 가십 등 일반인의 흥미를 끌 내용이다. 명동은 동경·유혹·허영의 장소 호별로 그럴 듯한 주제 - 결혼, 의복 개량, 신여성 고민거리. 여학생, 제2부인, 직업부인, 부부생활 등을 정해 폼을 잡지만 역시 흥미 위주다. 여기에 여성계, 여학생 소식 등 자잘한 이야기를 더하고 중간에 우스개와 정보성 상자 넣고 말미에 문예물을 버무려 놓았다. 볼거리 사진을 화보로 곁들여 화사한 여인 그림으로 표지로 둘렀다. 여성을 눈요깃감으로 내세움으로써 당국의 검열에 걸릴 염려 없지, 돈도 쑬쑬하게 들어오지 아주 괜찮은 아이템의 잡지다. 처음 낼 때 30전, 복간 때는 10전 더 낮춰 20전. 찾는 이가 하도 많아 다 읽은 것을 값을 쳐주고 돌려받아 다시 팔았다. 믿거나말거나. 젊은 여성 학자들이 이 잡지에서 읽어낸 것은 뒤틀리게 그려진 신여성 뒤에 도사린 남성성이다. 거대한 제국주의 앞에 한없이 쪼그라든 식민지 남성! 기껏해야 전체 여성인구 가운데 0.03%에 불과한 3천명 정도의 여학생을 가학적인 시선으로 잡아내어 돈벌이 수단으로 삼은 남성성이라니 오죽하겠는가. <매체로 본 근대 여성 풍속사, 신여성>(한겨레신문사 펴냄)은 속이 거북할 정도로 신랄한 식민지 남성 비판서다. 큰 깡패 앞에서는 벌벌 기면서 골목길에서 여성을 괴롭히며 힘자랑하는 동네깡패임을 폭로한다. <신여성>이란 빼도박도 못할 증거를 들이대며 현장검증을 하는 여성 수사관 앞에서 남성들은 죄나 지은 것처럼 쪼그라들어야 한다. 신여성한테 가학적이었던 식민지 남성만큼이나 신랄하다. 자~ 원산폭격 준비.<신여성>은 여학생의 순수가 침해되는 것을 걱정하고 대안을 내는 식의 대양한 담론을 도출함으로써 거꾸로 순수로서의 여학생을 환기한다. 여학생에게 교복은 신분 표지이기도 하고 기생과 쉽게 구별하여 타락에 빠지지 않도록 감시의 시선을 강화하기 위한 장치였다. 그러나 연애와 문학취미를 넘어 유행가 부르기, 짧은 치마, 굽높은 구두, 다리꼭지, 목도리, 혁대 등으로 휘갑한 모던걸이 등장하자 남학생들과 공유했던 정신적 취약성과 미숙성은 여학생만의 것으로 비난한다. 여성이 근대성의 체현자로 등장하자 실패한 존재로서의 식민지 남성들이 여성을 부정적으로 보게 되었다는 거다. 일종의 두려움.

|

|

‘신여성’에 실린 안석주의 만문 만화 ‘처음 상경한 여학생의 공부’. 여학생들이 공부는 뒷전인 채 허영과 사치를 일삼는다며 비난하고 있다. <매체로 본 근대 여성 풍속사-신여성>에서

|

기사공유하기