등록 : 2019.02.15 07:00

수정 : 2019.02.15 19:57

‘한국 근현대 학문 형성과

계몽운동의 가치’ 총서 4권

광범한 원문자료 번역·해설

연구서와 자료서 가치 겸해

한국 근현대 지식 유통 과정과 학문 형성·발전허재영·김경남·고경민 지음/경진출판·3만원

한국 근대 계몽운동의 사상적 기반허재영·김슬옹·윤금선·김혜련·서민정 지음/경진출판·2만5000원

계몽의 주체로서 근대 지식인과 유학생허재영·김혜련·윤금선·서민정 지음/경진출판·2만3000원

학문 사상과 근현대 계몽운동의 지향점허재영·고경민·김슬옹·김경남 지음/경진출판·2만6000원

계몽이란 무엇인가? 칸트가 간단하면서도 의미심장하게 말했다. “감히 알고자 하라”(Sapere aude). 칸트에 따르면 인간의 “미성숙의 원인은 이성의 결핍이 아니라 다른 사람의 지도 없이 이성을 사용할 수 없는 결단과 용기가 결핍되어서이다.” 자기 자신의 이성으로 스스로 생각하여 판단하는 것. 요컨대 남이 나를 계몽시킬 수는 없다. 그런데 우리 역사에서 계몽은 서구화·근대화·자본주의·제국주의라는 밖에서 온 네 쌍둥이 충격으로 사실상 시작되었다.

자유와 자율을 기본으로 하는 계몽의 과제가 밖으로부터 주어진 상황. ‘한국 근현대 학문 형성과 계몽운동의 가치’ 총서 1~4권이 터 잡은 시대 배경이다. 1880년대를 기점으로 1945년에 이르는 시기의 신문, 잡지, 교과서류 등 단행본 내용을 주제별로 분류하여 정리한 연구 성과다. 곧 5~7권도 나올 예정이다. 책에는 광범위한 원문 자료가 오늘날의 우리말로 번역, 해설되어 있다.

|

|

근대 계몽기 지식인의 책임의식 관련 담론은 재일유학생들 사이에서 싹텄다. 적지 않은 유학생들이 유학 시절 민족주의적 각성을 경험했다. 사진은 2·8독립선언의 주역들로 가운뎃줄 왼쪽부터 최팔용·윤창석·김철수·백관수·서춘·김도연·송계백. 독립기념관 제공

|

첫째, 지식 계몽의 매체였던 신문에 관한 부분이 눈길을 먼저 끈다.

“서양에는 신보(新報)란 좋은 방법이 있다. 서양의 신문은 모든 문무 관원부터 고을의 상인까지 보지 않는 자가 없다. 중국에는 신문이 많지 않기 때문에 조정의 명령을 아는 자가 적다. 날마다 발행되는 수도(首都)의 신문을 경향 각지에 고루 붙인다면 백성들이 보고 알 수 있어 서로 권유하고 인도한다면 모르는 사람도 알게 되어 나라에 해를 끼치는 일은 하지 않을 것이다.” (<한성순보> 제11호, 1884.2.7)

신문에 대한 이해가 대중매체라기보다는 정부 시책을 알리는 수단이었음을 알 수 있다. 같은 시기에 신문의 기능을 비교적 정확하게 본 이는 유길준이었다. 그가 <서유견문>(1895)에서 말한다. “태서인이 신문지를 보는 일을 세상 사람들의 쾌락이라고 일컬으니, 대개 사람의 소식을 듣기 위한 옛 사람들의 서적이 적지 않으나 세계의 물정을 통찰하여 지각하며 자기의 문견을 넓혀 세상살이를 하는 도를 연마하는 데는 신문지의 공이 또한 많은 듯하다.”

신문에 대한 이해에서 볼 수 있듯이 19세기와 20세기 초에는 새로운 문물사상에 대한 이해가 다양하게 뒤섞여 있었다.

둘째로 주목할 점은 국가와 계몽이다. ‘애국계몽운동’이라는 용어가 있을 정도로 계몽과 애국의 관계는 밀접했다. “빈부강약의 세가 인민의 교도(敎導) 여하에 달려 있을 따름이다. 가히 인민에게 애국성 세 자를 힘써 가르치지 않음이 불가하다.” (<황성신문>, 1901.12.17.)

전통적 군주국가의 충군애국에서 ‘충’이 군주의 은혜에 보답하는 백성들의 충성이었다면, 백성에 대한 이해가 국민이나 인민 같은 정치적 구성원으로 서서히 바뀌면서 ‘충’의 대상이 군주에서 국가와 제도까지 확장되는 경향을 보였다. 애국심이 자연발생적이며 국민 스스로 애국해야 한다는 당위가 강조되기 시작했다. “사람마다 나라를 사랑하는 성심은 자연히 생기는 바이라. 국민이라 하는 이름은 실로 우리 인류된 자의 스스로 중히 여기고 스스로 사랑할 것이로다.” (<대한매일신보>, 1907.10.20.)

세 번째 주목할 점은 자아, 주체와 계몽이다. 계몽의 조건이자 과제 가운데 하나를 주체적 자아의 확립이라 한다면 자아 관념이 어떻게 이해되고 또 형성되었는지가 중요하다. “우리 인류가 갖춘 영적 능력의 진정한 가치를 들면, 그 첫째는 스스로 분별력을 얻는 점에 있다. 이것을 의사의 자유, 인간의 자유라 함인데 만일 그 자유가 없으면 인간은 활동 기계와 다르지 아니하며 자아는 자연계의 노예가 된다.” (오석유, <태극학보> 제8호, 1907.3.24.)

그런데 같은 글에서 개인, 자아는 국가의 자활, 자주독립, 부강과 연결된다. “일개인이 스스로 활동하여 독립하면 일 가정이 자활독립하고 일국이 자활독립하니 일개인의 영향이 국가와 관계가 있다고 하지 않을 수 없도다.” 이러한 논리는 이른바 자조론(自助論), 자강론(自强論)으로 이어진다. 순전한 의미의 개인적 자아 관념보다는 자주적 자강독립론으로까지 이어지는 자아였던 것.

|

|

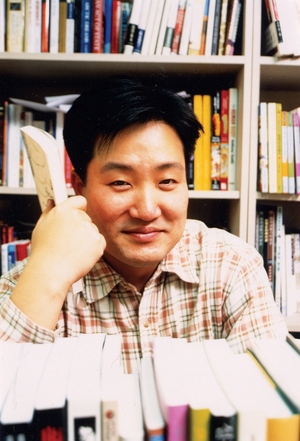

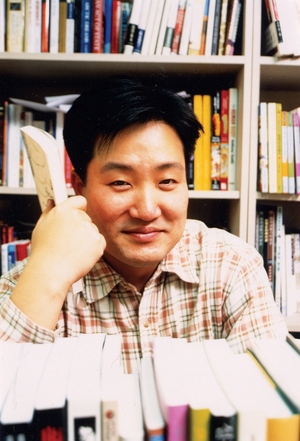

표정훈 출판평론가

|

책이 다루는 1880년대부터 1945년에 이르는 시기는 ‘계몽을 계몽하는 시대’였다. 계몽에 관한 다양한 관념과 개념들이 자주독립의 과제와 접선하면서 착종된 시기였다. 이 연구 성과 네 권은 그 접선과 착종의 양상을 정리해 보여준다. 스스로 계몽된 시민 주체의 형성은 그 후 오늘날까지도 진행 중이다. 계몽은 완료형이 아니라 영원한 진행형일지 모른다. 그런 의미에서 ‘지식민주주의를 향한 시민지성의 도전’이라는 부제가 붙은 김종영의 <지민의 탄생>(휴머니스트) 곁에 이 네 권을 꽂아두기로 한다.

연구서·자료서 가치를 겸하는 이 네 권의 쓰임새는 다양하다. 개념사(槪念史) 또는 관념사의 관점에서 활용할 수 있으며 매체사의 각도에서 읽어볼 수도 있고, 사상사의 시각에서 살피기도 좋다. 올해가 3·1운동 100주년이라는 점에서 계기성 학술 행사나 연구가 유행할 조짐이다. 유행과는 거리가 있는 든든한 기초 작업이 중요하다. 바로 이 총서가 좋은 사례다.

표정훈 출판평론가

광고

기사공유하기