언론인·전기작가 월터 아이작슨

레오나르도 다빈치 전기 펴내

7200쪽 이르는 기록과 낙서 통해

혁신·창의성·천재성의 열쇠 탐구

레오나르도 다빈치월터 아이작슨 지음, 신봉아 옮김/아르테·5만5000원

‘살아있는 사람에 대한 전기 쓰기’ 대 ‘죽은 지 500년 지난 사람에 대한 전기 쓰기’. 어느 쪽이 난이도가 높을까. 전자는 전기 주인공과의 마찰이 고민일 수밖에 없고, 후자는 기록만으로 얼마나 정확한 인물상을 그려낼지가 관건이리라.

월터 아이작슨은 이 두 과업을 성공적으로 해낸 사람이다. 그는 <타임>의 편집장을 역임한 언론인이면서, 스티브 잡스, 알베르트 아인슈타인, 벤저민 프랭클린, 헨리 키신저의 전기를 집필한 전기 작가이기도 하다. 이번엔 그가 그 모든 인물을 관통하는 가치인 ‘창의력’을 가진 인간이라고 생각하는 레오나르도 다빈치(1452~1519) 전기를 썼다. 미국의 영웅들 이야기를 집필해 온 그가 그 창의력의 원천과 같은 인물상으로 르네상스인을 떠올렸다는 점이 흥미롭다. 스티브 잡스와의 독점 인터뷰를 통해 ‘스티브 잡스가 인정한 유일한 공식 전기’ <스티브 잡스>를 쓴 그의 차기작이 전기 주인공의 허락을 구할 필요 없는, 세계에서 가장 잘 알려진 예술가이자 천재인 레오나르도 다빈치 이야기라는 점은 창의력이란 무엇인가를 밝혀가는 아이작슨 자신의 호기심의 행로를 보여준다. 전기를 쓴 실존인물이 쌓이자 전기 작가 자신의 관심사가 지도처럼 그 모습을 드러내는 셈이다.

|

|

기원전 1세기 로마 사람인 마르쿠스 비트루비우스는 <건축론>에서 신전의 이상적인 비율을 결정하기 위해 원과 정사각형 위에 인체를 배치하는 방식을 서술했는데, 레오나르도 다빈치는 이 글을 기반으로 ‘비트루비우스적 인간’을 그렸다. 월터 아이작슨은 “예술과 과학을 결합하여 유한한 인간의 존재란 무엇인지, 거대한 우주 섭리에 어떻게 조화를 이루어야 하는지와 같은 영원한 질문을 고찰하는 한 순간을 구현한다”고 평가했다. 아르테 제공

|

“그림과 마찬가지로, 저는 뭐든 다 그릴 수 있습니다.” 화가이자 과학자이고 공학자였던 레오나르도는 서른 살에 밀라노 통치자에게 편지를 보내 자신을 고용하라고 썼다. 뭐든 할 수 있었지만 의뢰받은 작품을 제때 못 끝내기로 악명 높았던 그는 새로운 일거리를 찾으며 자신이 할 수 있는 능력으로 교량, 수로, 대포, 장갑차, 공공건물을 설계할 수 있는 능력을 열거했다. 그의 말은 과장이 아니었다. 이 이후에 그린 <최후의 만찬>과 <모나리자>로 예술가로서의 능력을 증명했지만, 그는 해부학, 화석, 조류, 심장, 비행기기, 광학, 식물학, 지질학, 수류, 무기 등의 분야를 탐구했다. 과학과 예술을 결합하는 능력으로 그는 “역사상 가장 창의적인 천재가 되었다”.

아이작슨은 단언한다. “이 책을 쓰게 된 이유는, 내가 이전에 쓴 전기들의 핵심을 가장 궁극적으로 보여주는 인물이 레오나르도 다빈치이기 때문이다. 그 핵심이란 다양한 분야-예술, 과학, 인문학, 기술-의 접점을 찾는 능력이 혁신, 창의성, 천재성의 열쇠라는 것이다. 내가 앞서 출간한 전기의 주인공 벤저민 프랭클린은 그가 살던 시대의 레오나르도였다.” 스티브 잡스 역시 다빈치에 대해 말한 적이 있다. “레오나르도가 예술과 공학 양쪽에서 모두 아름다움을 발견했으며 그 둘을 하나로 묶는 능력이 그를 천재로 만들었다.”

|

|

목 근육 묘사가 정확한 1510년경의 해부도. 아르테 제공

|

아이작슨은 레오나르도의 걸작이 아니라 그의 노트를 통해, 7200쪽에 달하는 기록과 낙서를 통해 그의 창의력의 핵심을 알아내고자 했다. 종이를 아껴 써야 했기 때문에 수학 계산, 동성 애인, 새, 비행기기, 연극용 소품, 물의 소용돌이, 기괴한 얼굴들, 톱으로 자른 두개골의 스케치 등이 빼곡하게 그려진.

“레오나르도 다빈치가 사생아로 태어난 것은 행운이었다”라며, 그의 유년기로부터 이야기가 시작한다. 그가 장남이었다면 대를 이어 공증인이 되어야 했을 것이며, 사생아가 아니었다면 ‘라틴어 학교’로 보내졌을 것이다. 결과론적인 이야기다. 동시대의 사생아들이 전부 레오나르도가 되지는 않았으니. 어쨌든 레오나르도는 사생아여서 상업에 필요한 수학을 조금 배운 것을 제외하고는 주로 독학했다. 그는 자신을 ‘무학자’라고 불렀고 그가 남긴 서명에는 ‘레오나르도 다빈치, 경험의 제자’라는 표현이 있다.

본격적인 이야기는 그가 아버지를 따라 피렌체로 이주하면서부터다. 1400년대 피렌체보다 창의성을 자극받기에 좋은 환경은 이전까지 없었고, 그 이후로도 많지 않았다. 예술, 기술, 상업, 금융이 복잡하게 얽혀 발전했으며, 피렌체 인구의 3분의 1이 글을 읽을 수 있었는데 이는 유럽 최고의 식자율이었다.

이 시기 예술가로서 레오나르도가 어떻게 경험을 쌓고 스승을 뛰어넘는 과정을 반복하며 성장했는지 책에 실린 회화작품들을 통해 설명이 이어진다. 그가 밀라노로, 다시 피렌체로, 다시 밀라노로, 로마로 도시를 옮겨가는 여정을 따라 그는 야외극 제작자가 되었다가 건축가가 되기도 하고, 기술자가 되기도 한다. 그 모든 과정이 서로 모순 없이 자연스러운 이음매를 지니고 있다는 점이 눈에 띈다. 현대에 이르러서는 서로 적대적일 정도로 직업적 분화가 이루어진 분야들이 한 인간의 삶 속에서 조화롭게 상생하며 발전하는 과정이 이 책에 담겨 있다.

레오나르도의 과학적 탐구가 담긴 스케치를 보면서 이런 질문이 가능하리라. 자연현상과 그 조화로움, 패턴을 관찰한 결과가 담긴 그림, 예를 들어 대홍수를 그린 그림 같은 작품은 과학 탐구 목적으로 그렸을까, 아니면 예술 작품으로 생각하고 그렸을까. 아이작슨도 그것이 궁금했다. 큐레이터 마틴 클레이턴은 이렇게 답한다. “제 생각에 레오나르도가 거기에 구분을 두진 않았을 것 같군요.”

그런 레오나르도의 천재성은 <최후의 만찬>을 다루는 장에서 흥미진진하게 드러난다. 왜 <최후의 만찬>이 높은 평가를 받는가? <다빈치 코드> 같은 스릴러 소설이 보여주는 그림의 내용을 둘러싼 음모론적 해석도 흥미롭지만 아이작슨은 원근법으로 이 작품을 설명한다. 본디 벽화로 그려진 <최후의 만찬>은 방의 다양한 위치에서 감상하는 이들 모두가 동등하게 그림을 감상할 수 있도록 했다. “작품의 최대 길이와 너비보다 최소 스무 배 떨어진 곳까지 뒤로 물러나라. 그렇게 하면 관찰자의 눈이 이동하더라도 그림에는 거의 변화가 생기지 않을 것이다.”

|

|

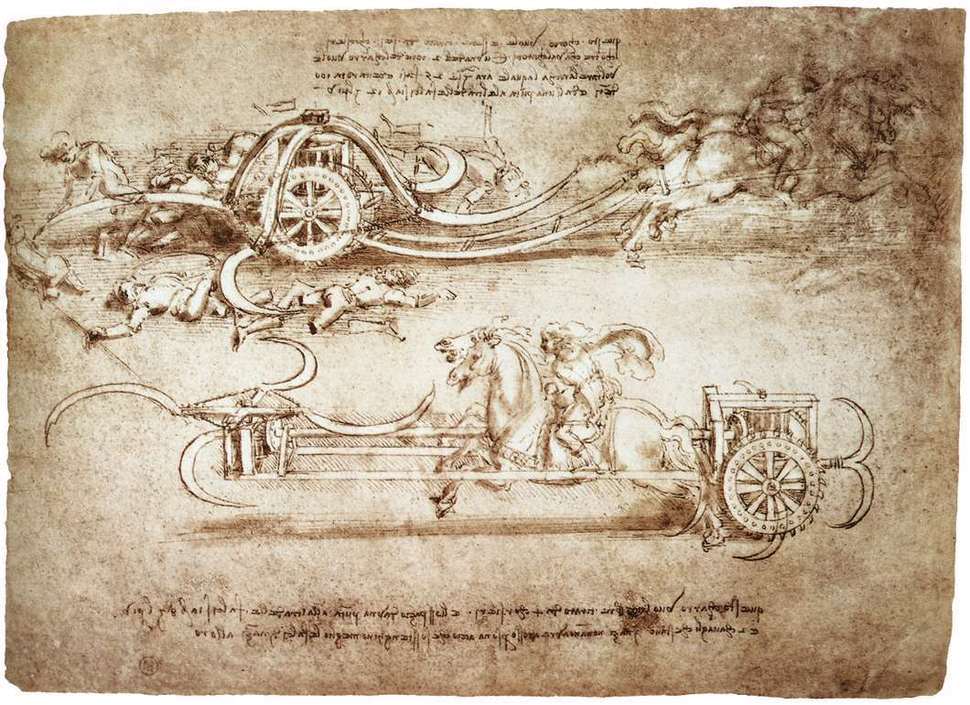

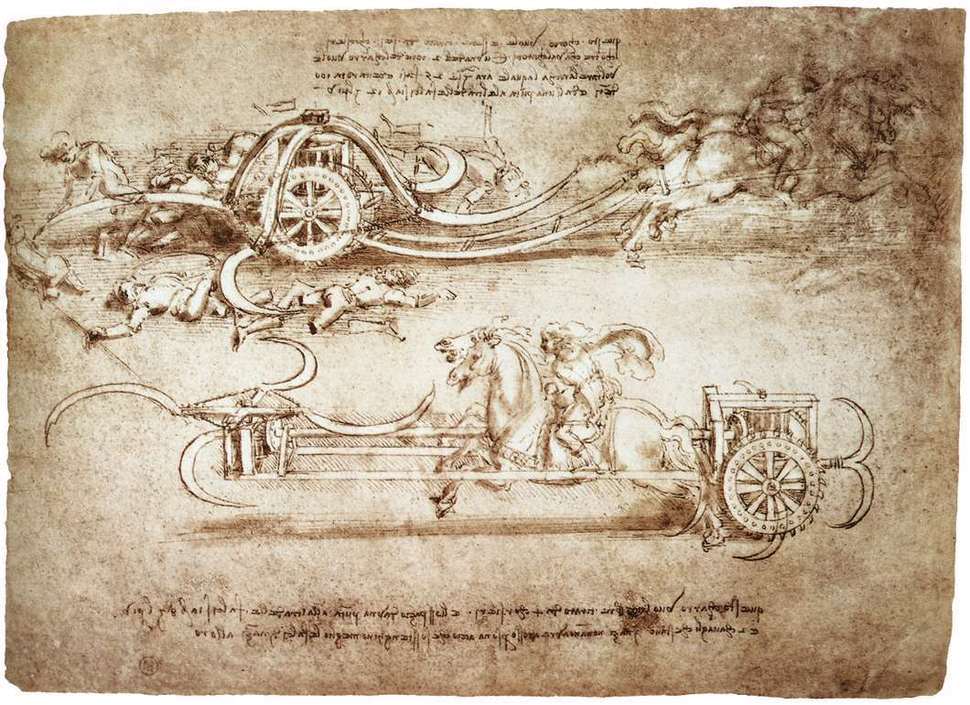

낫 달린 전차. 아르테 제공

|

책 말미에는 ‘레오나르도에게서 배우기’라는 소챕터가 있다. 천재적이었으나 어디까지나 인간적이었던 레오나르도는 목록 만들기를 즐겼다. 이 대목에서 아이작슨은 레오나르도로부터 참고하고 싶은 목록을 보여준다. 다소 자기계발서처럼 보이는 결론부다. 그 중 몇 가지를 소개한다. “어린아이 같은 경이감을 유지하라, 관찰하라, 세부 사항부터 시작하라, 보이지 않는 것을 보라, 복잡한 문제를 파고들어라, 산만해져라, 엄연한 사실을 존중하라, 미적거려라, 한 분야에 갇혀 있지 말라, 닿지 않는 곳까지 손을 뻗어라, 후원자가 아니라 자기 자신을 위해 일하라, 협력하라”. 천재적인, 너무나 천재적인. 동시에 인간적인, 너무나 인간적인. 아이작슨은 그 둘을 잇는 창의력에 대해 파헤치고자 노력하고 있다. 그 결과 레오나르도는 매혹적인 신화가 된다.

하지만 책을 다 읽고 덮으면서, 새삼 깨닫는 것이 있다. 그 시대 그 장소에 태어나는 일의 중요성을 잊지 말아야 한다. 천재는 개인인 동시에 그가 속한 사회의 산물이다.

이다혜 작가, <씨네21> 기자

광고

기사공유하기