등록 : 2019.05.03 06:00

수정 : 2019.05.03 19:42

‘양자물리학의 거인’ 파인만과 휠러

7살 차이 사제의 지적 교류 흥미진진

양자역학 발전사…과학문화 지식 ‘덤’

파인만과 휠러의 만남, 양자미로

폴 핼펀 지음, 노태복 옮김/승산·2만원

지난달 10일 인류는 처음으로 블랙홀을 관측하고 생생한 모습을 목도했다. 생각해보면 이상한 일이다. 우리는 이제껏 한 번도 본 적 없는 블랙홀이 존재한다는 사실을 이미 오래전부터 알고 있었다. 1937년 물리학자 로버트 오펜하이머와 그의 제자 하트랜드 스나이더는 ‘지속된 중력 수축’이라는 논문을 통해 “충분히 무거운 별은 핵연료를 다 태우고 나면 작은 물체로 붕괴하는데, 너무 조밀하고 중력이 강해서 빛조차도 이 물체를 빠져나갈 수 없다”고 밝혔다. 이 물체에 ‘블랙홀’이라는 이름이 붙은 건 20여년이 지나서지만, 어쨌거나 블랙홀의 존재를 처음 밝힌 두 사람은 우주비행사가 아니라 물리학자였다. 연구실 책상에 앉아 물리학과 수학을 붙들고 씨름하다 아득히 너머에 있는 미지의 존재를 발견하다니, 이 오래고 광활한 우주에서 찰나를 살아가는 주제에 “인간은 제법 영리한 티끌”(다큐멘터리 <코스모스>)이 아닌가.

|

|

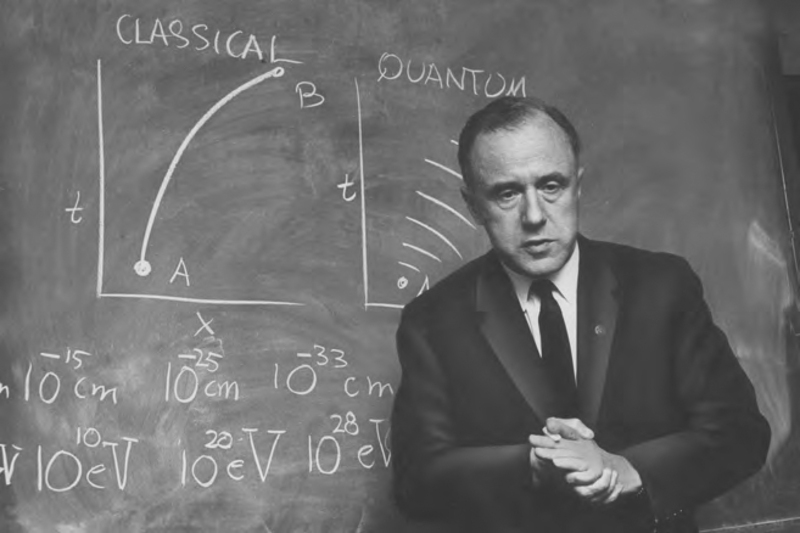

1930년대 중반 코펜하겐에 있는 닐스 보어 고등물리학이론연구소에서 연구하는 존 휠러. 승산 제공

|

1939년 미국 프린스턴대 파인홀은 이처럼 앉아서 우주를 내다보고 보이지 않는 단서로 시공간의 비밀을 푸는 학자들로 북적거렸다. 아인슈타인은 자신의 일반상대성이론을 세상 모든 힘의 이치를 설명하는 ‘만물의 이론’으로 확장하느라 연구실 벽에 머리를 박곤 했다. 건물 한 켠 카페에선 나치 협력을 거부하고 미국으로 건너온 과학자들이 삼삼오오 모여 독일에 남은 과학자들의 핵분열 연구가 상당한 수준에 이르렀다는 불길한 소식을 주고받았다. 훗날 ‘블랙홀’이라는 이름을 생각해내고 벌레 먹은 사과 같은 ‘웜홀’을 발견한 존 휠러도 그곳에 있었는데, 당시엔 블랙홀에 별 관심이 없었다. 얼마 전 그의 조교가 된 리처드 파인만이 학생들의 답안지를 어찌나 꼼꼼하고 완벽하게 채점했던지 감탄이 절로 나왔던 것이다.

7살 차이 나는 스승 휠러와 제자 파인만은 죽이 잘 맞았다. 휠러는 대담하고 창의적이었고, 파인만은 계산에 신중하고 철저했다. 휠러는 새로운 가설을 세련되게 설명할 줄 알았고 파인만은 실험으로 검증하길 좋아했다. 어느 날 대학 교정에 설치된 스프링클러가 “뉴턴의 세 번째 운동법칙인 작용·반작용 법칙”에 따라 왼쪽으로 네 번, 오른쪽으로 네 번 돌며 물을 사방에 흩뿌리는 것을 본 두 사람은 ‘만약 시간이 거꾸로 흘러 스프링클러가 물을 내뿜지 않고 빨아들인다면 어떻게 될까’ 토론을 벌였다. 쉽게 결론이 나오지 않자 휠러는 이웃 연구실의 석학들에게 의견을 구했다. 파인만은 파이프와 수도꼭지를 설치해 실험하다 물바다를 만들고 한동안 실험실 출입을 금지당했다.

|

|

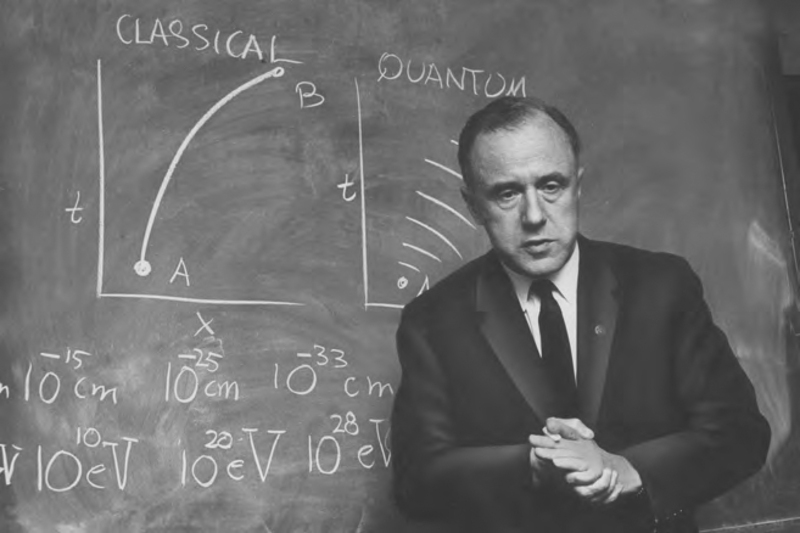

1967년 프린스턴대학원에서 존 휠러가 고전적 과정과 양자 과정의 차이를 리처드 파인만의 ‘모든 이력의 총합’ 기법을 이용해 설명하고 있다. 승산 제공

|

“두 사람 모두 ‘이 세계란 탐험하기 멋진 곳’이라는 청년다운 전망을 가슴에 품고 있었다. 조각을 함께 맞춰볼 퍼즐들, 해독할 암호들, 찾아낼 숨은 장소들, 그리고 해결할 수수께끼들이 가득한 곳이었다.” 물리학자이자 작가인 폴 핼펀 교수는 <파인만과 휠러의 만남, 양자미로>에서 시간을 바라보는 혁명적인 방식을 제시한 두 과학자의 만남을 이렇게 표현했다. 그러나 두 사람이 ‘시간의 역전’을 다룬 공동논문 ‘복사 메커니즘으로서의 흡수체와 상호작용’을 발표하기까지는 생각보다 많은 시간이 걸렸다. 미국이 2차대전에 참전했던 것이다.

일찍이 닐스 보어와 함께 ‘핵분열의 메커니즘’이라는 논문을 쓴 휠러는 나치에 대항할 미국의 핵무기 개발계획인 ‘맨해튼 프로젝트’에 꼭 필요한 인력이었다. 촉망받는 젊은 과학자 파인만도 차출됐다. 결국 프로젝트는 성공했고 전쟁도 끝났다. 그러나 히로시마에 원자폭탄이 투하되는 모습을 지켜본 휠러와 파인만의 심경은 서로 달랐다. 전쟁으로 동생을 잃은 휠러는 더 빨리 핵무기를 개발했다면 더 빨리 전쟁을 끝낼 수 있었다고 여겼고, 이후 미국의 수소폭탄 개발 프로젝트를 이끌게 된다. 파인만은 수많은 원폭 피해자들의 죽음에 죄책감을 느끼고 군사용 연구에 관심을 끊었다.

|

|

1947년 셸터 아일랜드 회의에 모인 물리학자들. 사진 왼쪽부터 윌리스 램, 에이브러햄 파이스, 존 휠러, 리처드 파인만, 허먼 페시바흐, 줄리언 슈윙거. 승산 제공

|

전쟁 중 박사학위를 취득한 파인만이 코넬대 교수로 부임하면서 두 사람의 ‘프린스턴대 시절’은 끝났지만, 학문적 교류는 평생에 걸쳐 계속된다. 휠러는 파인만이 고안한 특수한 양자덧셈에 ‘모든 이력의 총합’이라는 근사한 이름을 붙여주고 자신과 제자들의 연구에 적극 활용했다. 파인만은 1965년 노벨물리학상을 받은 자신의 연구가 프린스턴대 시절 “시간을 거스르는 전자가 존재한다”던 휠러의 ‘미친’ 아이디어에서 출발했다고 고백했다. 유명한 ‘파인만의 다이어그램’ 역시 복잡한 개념을 다이어그램으로 설명해주던 스승의 교수법을 발전시킨 결과다.

책은 두 과학자의 지적교류를 매개로 뉴턴의 운동법칙에서 양자컴퓨터와 평행우주이론에 이르는 현대 물리학의 복잡한 궤적을 따라간다. 비전공자에겐 ‘외계어’로 가득한 이 책이 쉽지는 않겠지만, 도전을 망설일 정도는 아니다. 전공자인 저자가 물리학의 개념과 연구 맥락을 찬찬히 설명해주고, 다양한 인물들의 일화를 곁들여 ‘이야기’처럼 서술한 덕분이다.

이미경 자유기고가

nanazaraza@gmail.com

광고

기사공유하기