등록 : 2019.05.10 06:00

수정 : 2019.05.10 19:45

반지하방 사는 어머니와 세 딸

공감·울림 주는 8개의 에피소드

“행복 미루지 말고 당장 붙잡아라”

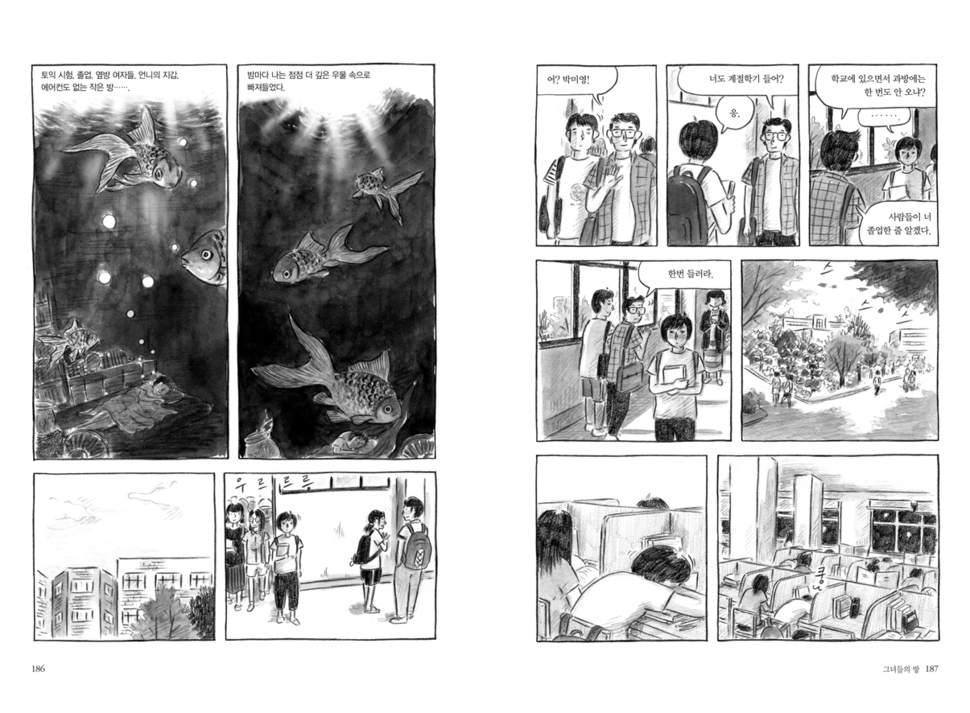

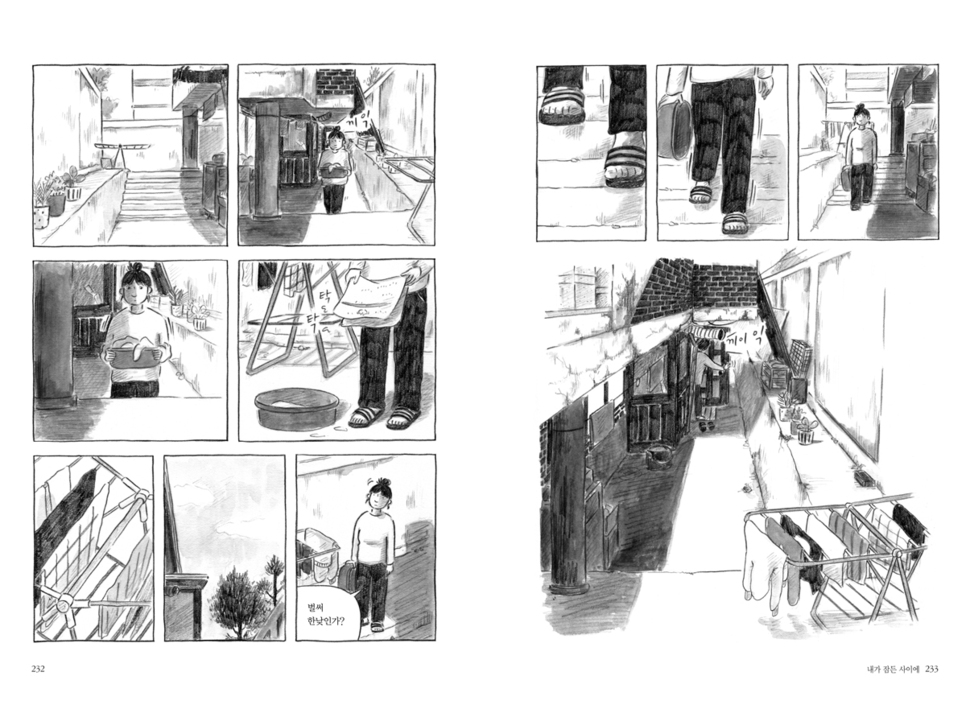

그녀들의 방 류승희 만화/보리·1만3000원

그 방에는 네 여자가 산다. 방은 반지하에 있다. 지상까지는 겨우 여덟 계단. 그런데 아무리 기를 쓰고 도움닫기를 해도 그 여덟 계단을 오르기가 벅차다.

엄마는 일 년에 여덟 번 제사를 지낸다. 이혼한 지 4년이나 된 남편의 부모와 조부모, 조부의 부모와 조부모까지. 정작 남편은 얼굴도 내밀지 않고, 딸들은 엄마의 제사가 민망하고 지긋지긋해 일부러 느지막이 집에 돌아온다. 엄마가 제사를 열심히 지내는 건 “조상을 잘 모셔야 자식들이 잘된다”는 이야기를 들었기 때문이다. 남편이 실직하고 가정폭력을 일삼은 것도 자식들이 취직을 못 하는 것도 죄다 다 자기 탓만 같은데, 정성껏 제사를 지내며 묵묵히 버티는 것 말고는 달리 방도가 없다. 설상가상으로 다니던 공장에서 해고될 위기를 맞은 엄마는 작은 반지하방마저 지킬 수 있을지 걱정이 태산이다.

|

|

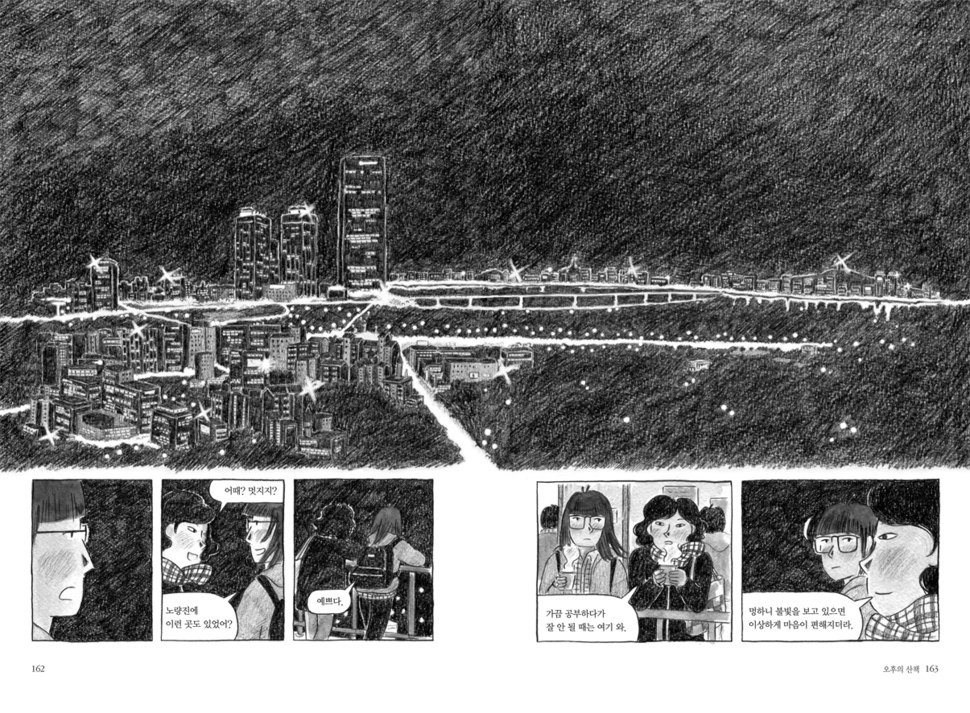

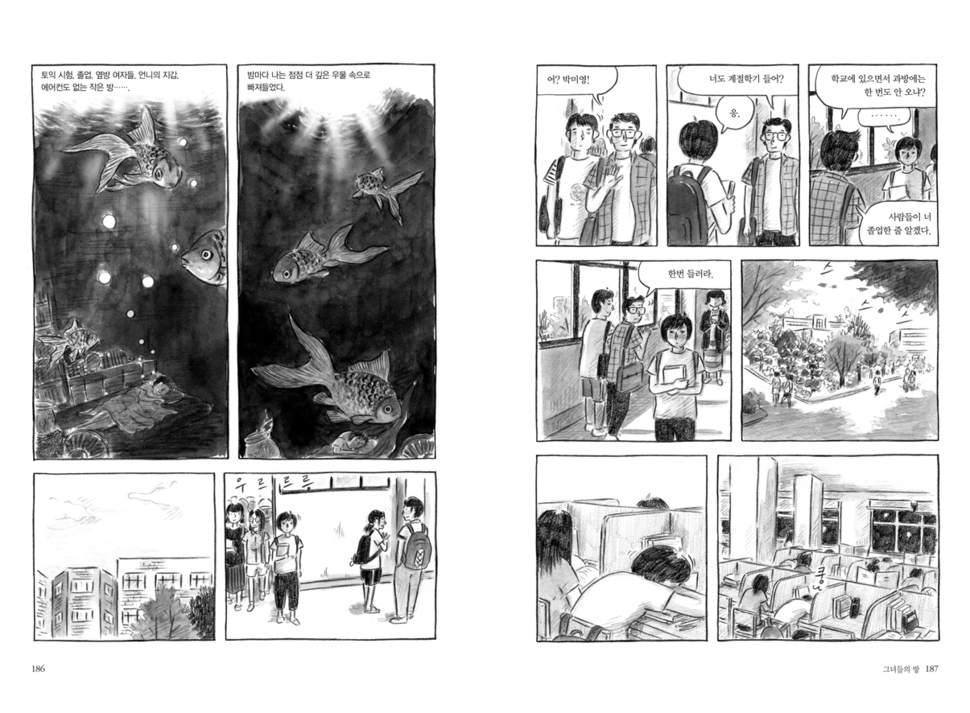

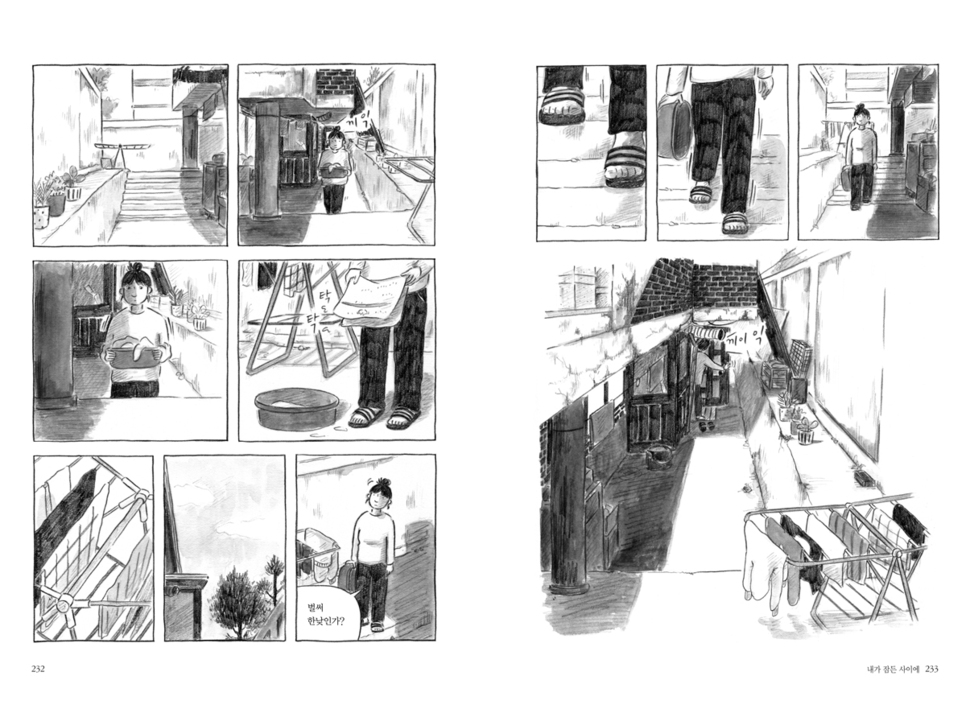

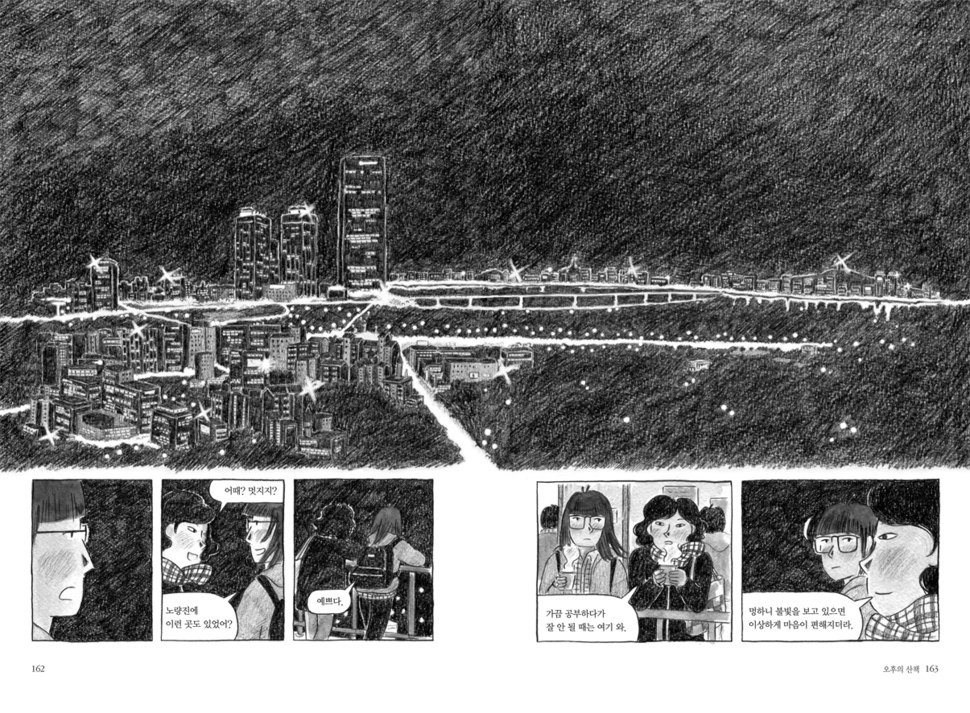

류승희 작가의 단편집 <그녀들의 방>은 생의 힘겹고 어두운 시간을 서로 버팀목이 되어주며 견뎌나가는 네 여자의 이야기다. 류승희 그림, 보리 제공

|

맏딸은 공시생이다. 책을 좋아해서 서점에 취직했는데 박봉이었고, 무엇보다 미래가 보이지 않았다. 늙어가는 엄마와 학생인 두 동생을 책임지자면 시간이 좀 걸리더라도 안정된 직장이 필요했다. 가족의 미래와 반지하 탈출의 희망을 안고 공부를 시작한 지 5년째. 아홉 번 낙방하고 나니 없는 살림에 공무원 시험 준비는 사치라는 걸 알겠다. 그만두기엔 너무 멀리 왔는데, 당장 한 푼이 아쉬운 가족들에게 면목이 없고 출구 없는 일상이 막막하기만 하다.

|

|

류승희 작가의 단편집 <그녀들의 방>은 생의 힘겹고 어두운 시간을 서로 버팀목이 되어주며 견뎌나가는 네 여자의 이야기다. 류승희 그림, 보리 제공

|

둘째 딸은 아르바이트를 하며 만화를 그린다. 공장에서 일하며 학비를 벌어 어렵게 대학을 마쳤지만, 토익 성적도 자격증도 어학연수 경험도 없었다. 열심히 살았는데 어디서부터 잘못된 걸까, 생각해봤는데 뒤돌아본다고 닥친 문제가 해결되진 않았다. 그래서 당장 먹고 살 방편을 마련하는 한편 좋아하는 만화를 부지런히 그리기로 했다. 가족들이 살아가는 모습과 주변의 소소한 일들을 유심히 관찰하면서, 자신은 생의 한순간을 ‘지나가는 중’이라고 생각한다.

|

|

류승희 작가의 단편집 <그녀들의 방>은 생의 힘겹고 어두운 시간을 서로 버팀목이 되어주며 견뎌나가는 네 여자의 이야기다. 류승희 그림, 보리 제공

|

막내는 휴학과 복학을 거듭하며 20대의 대부분을 보냈다. 졸업을 조금이라도 앞당기려고 계절학기를 수강하면서 여름방학 동안만 선배의 자취방을 빌려 쓰기로 했다. 선배의 방은 한 층에 방이 여러 개 있고 주방과 화장실을 함께 쓰는 공동주택이다. 창문 없는 방은 답답하기 그지없는데, 이웃들은 마주치기를 꺼려해서 문을 꽁꽁 닫은 채 저마다 ‘깊은 우물’에 갇혀 있다. 낯선 남자가 침입해 방문을 두드리며 소란을 피우던 날, 허술한 자물쇠를 노려보며 밤새 두려움에 떨던 막내는 짐을 챙겨 돌아온다. 작고 어둡지만 안전하고 따뜻한 반지하방으로.

류승희 작가의 단편집 <그녀들의 방>은 생의 가장 고단하고 막막했던 시간으로 우리를 데려간다. 엄마와 세 딸이 들려주는 8개의 에피소드는 익숙하고 평범해서 오히려 공감과 울림을 준다. 급식비를 못 내서 학교 가는 게 고역이던 아침, 집에 들어가기 싫어 어두운 골목에 웅크리고 앉아 있던 밤, 반복되는 하루가 의미 없이 지나가고 내일이 오늘보다 나을 거란 기대를 할 수 없던 나날들. 작가 역시 2009년에 처음 그려서 서랍 깊숙이 넣어뒀던 첫 번째 에피소드 ‘엄마의 제사’를 다시 꺼내 작업하면서 “상처가 우지끈하게 아파 오기도 하고 슬퍼지기도 했다”고 한다.

|

|

류승희 작가의 단편집 <그녀들의 방>은 생의 힘겹고 어두운 시간을 서로 버팀목이 되어주며 견뎌나가는 네 여자의 이야기다. 류승희 그림, 보리 제공

|

그런데 “등장인물들을 따라 도서관으로, 노량진 거리로, 지하 공장으로 걷고 또 걷던” 작가는 문득 “차가운 바람 사이로 잠깐 보였다 사라지는 작은 반짝임”을 목격했다. 학창시절 친구와 배드민턴을 치다가 올려다본 파란 하늘, 숨 막히게 힘든 날 공시생 친구가 건넨 자판기 커피를 마시며 함께 내려다본 도시의 불빛, 엄마가 난생처음 도서관에서 빌린 책이 로맨스 소설이어서 배꼽 잡고 웃던 일, 들뜨고 설던 첫 가족여행…. <그녀들의 방>에는 ‘열심히 노력해서 성공하면 행복해진다’는 거짓 예언에 가려져 있던, 우리를 진정 견딜 수 있게 하는 “삶의 작은 오아시스”들이 가득하다. 연필로 그린 소박하고 다감한 그림들이 “여덟 계단을 다 올라가야 비로소 주어질 거라 여겼던 행복을, 더는 미루지 말고 당장 붙잡으라”고 속삭이는 듯하다.

이미경 자유기고가

nanazaraza@gmail.com

광고

기사공유하기