등록 : 2019.06.07 06:00

수정 : 2019.06.07 09:37

파이데이아 1-희랍적 인간의 조형

베르너 예거 지음, 김남우 옮김/아카넷·2만9000원

어떤 인간을 키워낼 것인가. 다음 세대를 가르치는 교육이란 곧 그동안 한 사회가 축적해온 문명의 정수를 전수하는 것일 수밖에 없다. 그렇다면 인류 문명의 시원 중 하나인 고대 그리스에선 어떤 인간을 만들어내기 위한 교육이 이뤄졌을까라는 문제는 특히 서양 지식인들에게는 중요한 문제였다.

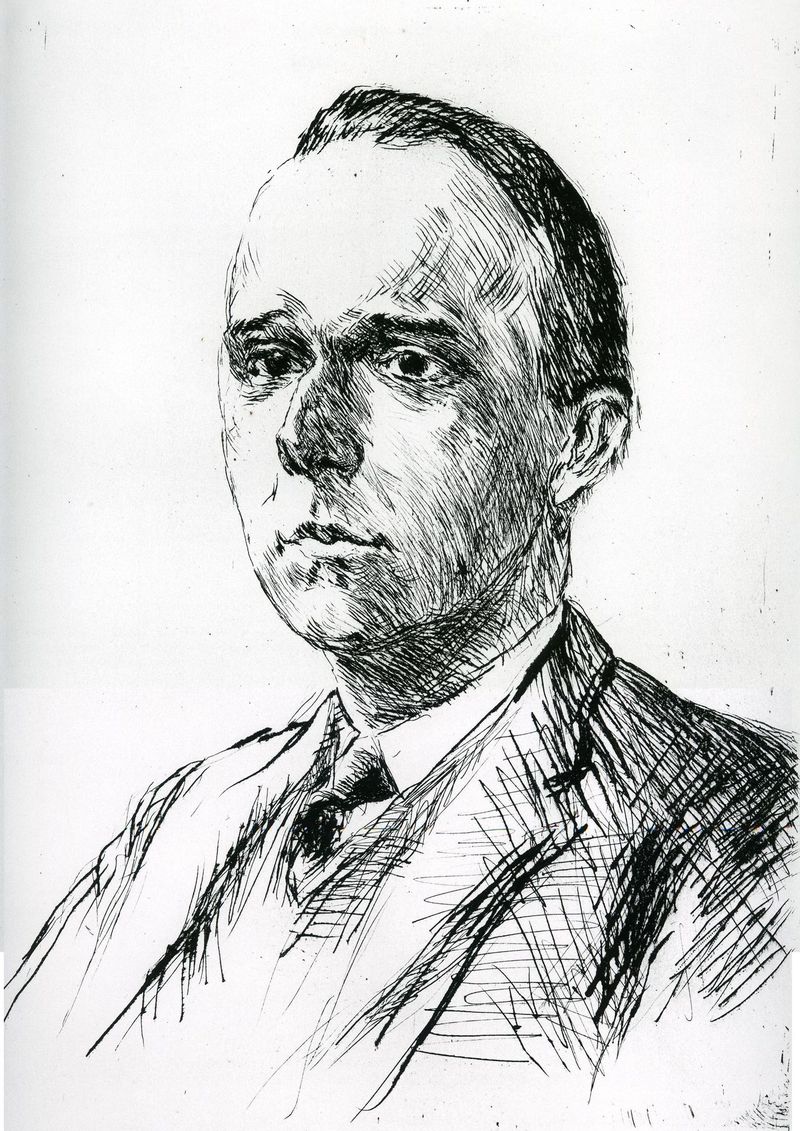

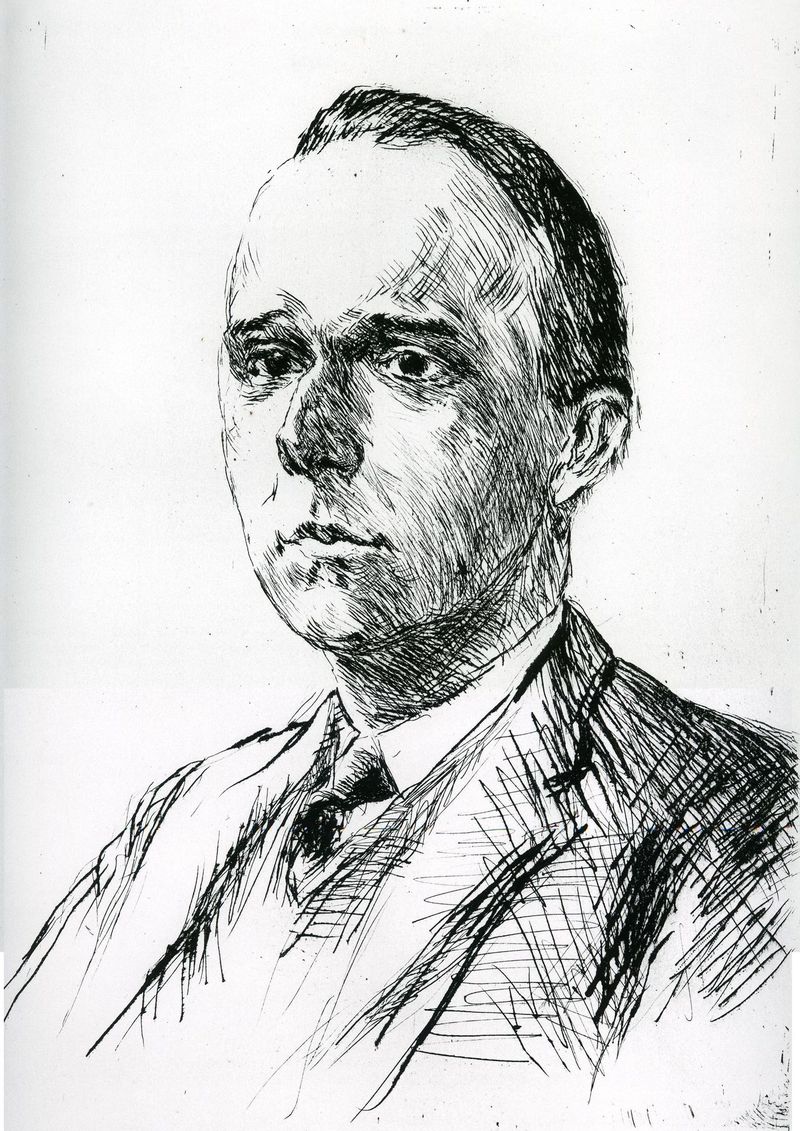

<파이데이아>는 독일 고전문헌학자 베르너 예거의 대표작으로 꼽힌다. 예거는 일찍이 프리드리히 니체가 맡았던 바젤대학 고전문헌학 교수직에 1914년 26살의 나이로 취임한 이후, 1921년 독일 고전문헌학계의 대부인 빌라모비츠 묄렌도르프의 후계자로 베를린대 고전문헌학 교수직을 물려받았다. 그는 고전교육의 부활이란 기치를 내걸고 제3 인문주의 운동을 이끌었으나, 나치의 교육정책과 부합하지 않는다는 이유로 나치와 갈등을 빚다 결국 1936년 미국으로 망명한다.

|

|

1915년 막스 리버만이 그린 베르너 예거 석판화. 출처 위키미디어 코먼스

|

예거는 1933년 펴낸 이 책에서 서구 문명의 토대가 된 그리스의 교육이념, 즉 ‘파이데이아’가 무엇인지를 그리스 문화사 전체를 관통하며 그려내는 작업을 진행했다. 예거는 서문에서 그리스인들이 지향하는 목표가 바로 “더욱 훌륭한 인간의 조형”이었다고 말한다. 인간 형상의 신들이 등장하는 신화, 인간을 노래한 호메로스 등의 문학, 우주 문제에서 인간 문제로 이어지는 철학 등은 “모든 형태의 희랍정신을 관통하는 인간 중심적 감성”을 보여준다.

예거는 그리스 교육의 핵심이 바로 ‘탁월함’(arete)이라고 말한다. 고대 그리스 귀족문화의 가장 오래된 전거인 호메로스의 <일리아스>와 <오디세이아>에서부터 발견되는 탁월함은 곧 귀족들을 설명하는 술어였다. <일리아스>는 귀족 남성의 좌우명을 “항상 제일인자가 되고 남보다 뛰어난 인물이 되다”로 표현했다. 같은 작품에서 젊은 아킬레우스의 스승인 포이닉스가 자신의 교육 목표를 “말도 잘하고 일도 잘 처리하는 인물이 되도록” 하는 것이었다고 말하는 대목이 나오는데, 이는 정신과 행위의 통합이 당대 귀족들의 교육 목표였다는 사실을 알려준다.

탁월함은 명예와 불가분의 관계였다. 호메로스와 당대 귀족 세계에서 명예를 승인해주지 않는 것은 아주 커다란 문제가 됐다. <일리아스>에서 아킬레우스가 동료 그리스인과 벌인 비극적인 갈등의 이유는 자신의 명예를, 탁월함을 인정하지 않았기 때문이었다. 그리스 교육이념의 이런 귀족주의는 이후 플라톤의 <국가>로도 이어지는데, <국가>는 귀족인 통치자가 누구이며 그를 어떻게 만들어낼 것인가를 다루는 저서라는 점에서도 이 사실을 확인할 수 있다.

이 책은 고전문헌학에서만이 아니라 교육학에서도 중요한 고전으로 꼽힌다. 우리나라에선 이번에 정식으로 번역되기 전까지 발췌 번역한 동명의 책이 출간될 정도였다. 이번에 출간된 <파이데이아 1>은 원서 1, 2권에 해당하는 부분으로, 원서 3권은 분량이 방대해 한국어판 2, 3권으로 나뉘어 출간될 예정이다.

번역을 맡은 김남우 정암학당 연구원은 <한겨레>와 통화에서 “1차 세계대전이 끝나고 유럽 전체가 폐허가 된 상황에서 어떻게 교육으로 공동체를 다시 세우고 비극을 반복하지 않을 것인가라는 문제의식 아래 쓴 저작”이라고 설명했다. 그는 이어 “1933년에 나온 저작이라 당대 대부분의 지식인들이 공유했던 서양 우월주의, 인종주의 등이 나타나는 것은 사실이지만, 교육이란 키워드로 그리스 문학 전체를 관통해서 읽었다는 것 자체는 대단한 업적”이라고 말했다. 덧붙여 그는 “교육이 커다란 사회적 문제인 우리나라에서도 훌륭한 인간이란 누구이고 어떻게 키워낼지를 다시 확인하기 위해선 참조하지 않을 수 없는 저작”이라고 말했다.

김지훈 기자

광고

기사공유하기