|

|

소리의 자본주의-전화, 라디오, 축음기의 사회사

요시미 슌야 지음. 송태욱 옮김. 이매진 펴냄. 1만8000원 |

전화·라디오·축음기등 음향미디어 수용사

본디 상호 송수신용이었던 라디오는

산업화되면서 일방통행 매스미디어로 변신

히틀러의 나치국가 형성에도 큰영향 줘

19C 말에는 전화로 공연·스포츠등 중계

텔레비전에 혹사당한 자에게 라디오는 복음이다. 라디오는 귀만 빌려주면 그만이다. 엄청난 정보량의 시각 이미지에서 자유로운 뇌는 여분의 용량을 스스로 생각하는데 할애할 수 있다. 그래서일 거다. 금세 소멸할 것 같았던 라디오가 일정한 청취자층을 갖고 있는 것은…. 오히려 텔레비전에서 못하는 여론형성에 이바지하는 것은…. 최근 개국한 소규모 출력의 마을 라디오방송국은 일방통행 일색 환경에서 쌍방향 미디어 회생실험을 한다.

<소리의 자본주의-전화, 라디오, 축음기의 사회사>(이매진 펴냄)는 소리를 매개로 하는 전화, 라디오, 축음기 등 음향미디어가 어떻게 형성되고 수용되었는지를 이야기한다. 세 가지를 운위하지만 전화나 축음기는 라디오로 수렴되는 모양새다.

루스벨트는 라디오로 이미지 조작

“확성기가 없었다면 우리는 독일을 정복할 수 없었을 것이다.” 히틀러의 말이다. 방송국 요직을 나치계 인물로 교체한 그는 45차례 독점 선거방송을 통해 정국을 장악해 나갔다. 나아가 값싸고 통일된 규격의 수신기를 대량 보급해 독일 국민의 귀를 일상적으로 자신의 목소리에 종속시켜 나갔다. 그 무렵 미국 상황도 비슷했다. 대통령 프랭클린 루스벨트는 라디오를 이용해 국민들의 사로잡았다. 라디오에 어울리는 목소리를 십분 활용하여 ‘노변담화’라는 프로그램을 통해 ‘함께 거실에 앉아 이웃에게 솔직하고 정중하게 말하는 남자’라는 이미지를 조작했다.

히틀러의 나치국가, 루스벨트의 뉴딜국가처럼 국민국가의 재편은 라디오 즉, 아마추어 무선국을 재편하여 산업화한 것과 맞물려 있다. 활자로 말미암은 인쇄물의 대량보급에서 시작된 국민국가는 라디오의 산업화로 완벽한 형태가 되었다는 평가다.

‘라디오’은 본디 상호 송수신이 가능한 음성무선통신을 일컫는 말이다. 지금처럼 일방통행의 매스미디어가 아니었다. 아마추어 무선가들의 네트워크는 1900년대 초 미국과 영국에서 만들어지기 시작했다. 1912년 미국에는 122개의 라디오 클럽이 있어 전파미팅이 활발했다. 이 클럽들은 서로를 연결하여 광역망도 만들어 나갔다. 1차대전 이후 전쟁에서 돌아온 젊은이들이 가세하면서 라디오망은 폭발적으로 늘어났다. 지금의 라디오 방송국이라 할 만한 것이 시작된 것은 1920년 ‘KDKA국’. 미국 대통령 선거 개표 결과 방송을 시작으로 후버 대통령의 담화, 교회의 미사, 경기중계, 뉴스나 강연 등을 방송했다. KDKA가 무선 라디오국과 다른 점은 정시방송을 한 것, 산업활동의 일환이었다는 것이다. 이어 전기기구 회사, 백화점, 신문사 등이 차례로 방송국을 설립했다. 이들 지역미디어는 컨트리음악, 권투나 야구 등 프로스포츠를 중계하는 전국미디어로 발돋움하는데 여기에는 더 넓은 시장을 찾아 라디오를 유력한 광고매체로 여기게 된 기업들의 광고가 뒷받침되었다.

라디오는 마르코니(1874~1937)에서 시작된 무선전신에서 진화한 무선전화. 페선던(1866~1932)이라는 자가 교류 발전기를 고속 회전시켜 만든 고주파에 음성신호를 실어 보내면서 가능해졌다. 그러나 그는 마르코니가 무선전신을 유선전신을 보완하는 것으로 여겼듯이 무선전화를 무선전화의 보완쯤으로 여겼다. 음성무선기술이 라디오방송으로 탈바꿈하는데는 상상력의 도약이 필요했다. 포레스트(1873~1961)는 1907년께 에펠탑을 송전탑으로 방송이벤트를 하는 등 분투했으나 너무 일러 곧 사업을 접고 말았다.

|

|

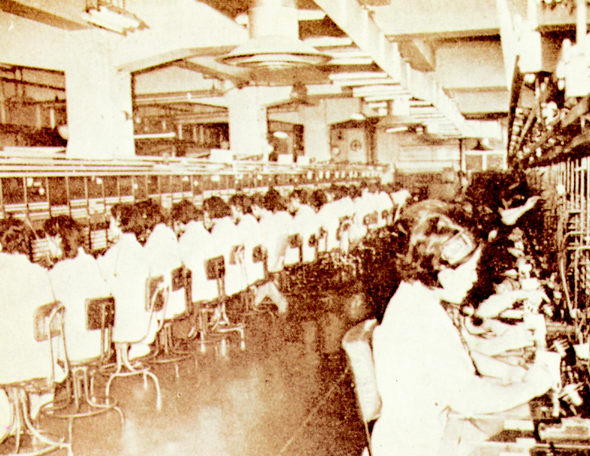

전화 자동교환기 도입 이전의 유선전화는 교환수가 있어 가입자들을 연결시켜 주었다. 또 가입자가 번호로 기호화 하기 전에는 이름과 주소로 구별되어 교환수는 가입자와 인격적인 관계였다. 사진은 옛 서울중앙전화국 시외전화교환실.

|

기사공유하기