|

|

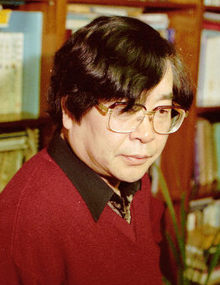

도정일/경희대 교수·문학평론가

|

예수가 태어난 곳은 여관도 호텔도 아닌 말구유 홈리스로 태어난 자, 홈리스였기에 오히려 사람들에게 ‘홈’이 된 존재였다 올해는 이 이상한 비밀을 노래해보는 게 어떨까

비판적 상상력을 위하여 히딩크와 아드보카트의 나라 네델란드에서는 산타클로스가 아이들에게 선물을 가져다주는 날이 크리스마스 전야 아닌 12월5일 밤이다. 산타클로스가 이처럼 빨리 네델란드의 아이들을 찾아오는 이유는 12월6일이 네델란드에서는 ‘신티클라스’ 축일이기 때문이다. 신티클라스는 산타클로스의 기원이 된 성 니콜라스의 네델란드어 이름이고 12월6일은 그의 탄생일로 알려져 있다. 정확하게 따지면 12월6일은 성 니콜라스가 태어난 날이 아니라 ‘죽은 날’이다. 가톨릭의 성인 축일은 성인의 영혼이 ‘하늘로 들어간 날’이지 그가 세상에 태어난 날이 아니다. 그러나 죽은 날이 태어난 날로 뒤바뀌기도 하는 것은 민중 축제의 경우 흔히 있는 일이다. 가톨릭 성인 니콜라스가 지금은 프로테스탄트를 포함한 기독교 세계 일원에서 산타클로스로 다시 태어난 것이나 그의 축일과 아무 관계없는 크리스마스가 마치 ‘산타클로스의 날’처럼 되어버린 것도 민중 축제의 흥미로운 조화다. 성 니콜라스이건 신티클라스이건 혹은 다른 어떤 이름에 연결되건 간에, 산타클로스는 오늘날 기독교 문화권을 넘어 세계 많은 지역에서 아이들을 위한 축제의 주인공이 되어 있다. 우리의 경우도 마찬가지다. 교인 집안이냐 아니냐에 상관없이 한국 아이들에게 산타는 ‘선물을 가져다주는 할아버지’고 크리스마스는 다른 어떤 것이기에 앞서 ‘선물 받는 날’이다. 산타가 나만 빼놓고 지나가면 어쩌나 싶어 아이들은 조바심친다. 산타와 비밀 교신을 시도하는 아이들도 있다. 아이들에게 산타의 선물은 그들이 이 세상에서 결코 무의미한 존재는 아니라는 것을 확인시키는 귀중한 증표와도 같다. 산타가 나를 알아줄까? 어른들은 그런 아이들을 보며 그들 자신 산타가 되지 않고는 배길 재주가 없다. 무신론자도, 기독교 비판자도, 크리스마스 상업주의를 혐오하는 사람도, 슬그머니 산타가 되어 아이들을 위한 선물을 준비하고 잠든 아이의 머리맡에, 양말짝에, 아이를 위한 존재 확인의 증물을 넣어둔다. 그리고 다음날 아침 말한다. “야아, 너 선물 받았구나? 산타 할아버지가 너 착하다고 준 거지, 그렇지?” 4세기 적 실존 인물 니콜라스가 산타클로스로 부활한 것은 무엇보다 그의 생애가 ‘선물’과 깊이 연결되어 있기 때문이다. 그는 소아시아(지금의 터키) 서부 지중해 연안의 그리스인 거주지 미라에서 태어나 초기 교회의 주교를 지낸 사람이다. 그는 부유한 집안 출신이다. 부자 니콜라스의 생애에서 가장 유명한 것은 그가 어떤 가난뱅이 집안의 세 딸을 위해 세 번씩 금화를 선물했다는 이야기다. 가난에 쪼들린 아비는 딸들을 모두 유곽에 넘기기로 하는데, 이 소식을 들은 니콜라스는 밤중에 몰래 그 집을 찾아가 굴뚝으로 금화를 떨어뜨린다. 금화는 딸들의 양말 속으로 떨어진다. 그렇게 차례로 선물을 받은 처녀들은 그 돈으로 혼수를 장만해서 좋은 곳으로 시집갈 수 있게 된다. 니콜라스는 물려받은 재산 전부를 그런 씩으로 가난한 자들에게 나눠주었다고 한다. 이 나눔의 정신을 생각하면, 성 니콜라스가 산타클로스가 되고 그의 사망일이 나자렛 예수의 탄생일인 크리스마스와 연결된 것은 그리 이상한 일이 아니다. 죽음은 도착이 아니라 떠남이기 때문에 산타가 선물을 들고 찾아오는 도착의 날은 어떤 새로운 탄생의 날과 연결되는 편이 대중적 상상력에는 훨씬 더 자연스러울지 모른다. 그리고 무엇보다, ‘신의 아들’이 인간의 몸으로 세상에 태어났다는 사건 자체가 ‘선물의 도착’이다. 그 도착으로 인해 하늘과 땅은 연결된다. 그 도착으로 인해 이 지상에는 인간의 세계가 신의 세계와 무관하지 않고 신이 인간의 일에 무관심하지 않다는 정보가 퍼진다. 이런 정보를 가진 세계는 그것이 없는 세계보다는 훨씬 낫다. 아무리 더럽고 어지럽고 피 냄새 나는 곳이라 할지라도 인간계가 어떤 신성한 것과 연결되어 있다고 생각하는 순간 그 세계가 사람들에게 갖는 의미는 달라진다. 물론 이의가 없지 않다. 자기를 보살피고 지켜주고 위로하는 신을 믿는 것은 나쁘지 않다, 그러나 누가 ‘거짓말’을 믿을 수 있는가, 인간이 왜 거짓말의 위로를 받아야 하는가라고 리처드 도킨스 같은 생물학자는 반문한다. 낯익은 질문이다. 하지만 믿음에 얽혀 있는 것은 거짓말의 문제가 아니라 인간이 포기하기 어려운 화해와 의미추구의 문제다. 인간은 그 자신의 유한성, 그 자신의 죽음과 화해해야 하고 이 지상에 사는 동안은 자기 존재의 의미를 만들고 찾아내어 자신의 삶을 어떤 정당성의 문법 위에 올려놓지 않으면 안 된다. 과학과 기술의 시대에도 종교 등의 상징적 연결체계가 사라지지 않는 것은 화해와 의미추구가 인간적 삶의 요청이기 때문이다. 이 시대에 성탄절이 갖는 의미는 특별하다. 나자렛 예수가 태어난 곳은 여관방도, 호텔도, 산실도 아닌 말구유다. 그의 탄생은 가장 지고한 존재가 가장 미천한 곳에 내려온 사건, 말하자면 가장 높은 것과 가장 낮은 것, 가장 부유한 것과 가장 빈한한 것의 결합이고 만남이다. 무엇보다도 그는 ‘홈리스’이다. 그는 집이 아닌 곳에서 집 없이 태어난 존재다. 이상하지 않은가, 집 없이 홈리스로 태어난 자에게서 사람들이 되레 ‘집’을 발견하고 집을 얻는다는 것은? 19세기의 영국 평론가, 시인, 칼럼니스트, 저술가 G. K. 체스터턴이 ‘크리스마스의 시’를 썼을 때, 그를 움직인 영감도 그 말구유 아기의 ‘집 없음’이다. “짐승들이 여물 먹고 침 흘리는 곳/ 그 누추의 구유에서 태어난 아기/ 그가 집을 갖지 않는 곳에서만/ 그대와 나는 집을 얻네/ 우리의 손은 만들고 머리는 안다/ 그러나 우리는 잃어버렸네, 오래 전에, 우리의 가슴을.”크리스마스의 시에 곡조를 붙이면 크리스마스 캐럴이 된다. 홈리스로 태어난 자, 홈리스였기 때문에 오히려 사람들에게 ‘홈’이 된 존재의 그 이상한 비밀을 노래해보는 것이 아무래도 올해 우리의 크리스마스 캐럴이었으면 싶다. 당신과 내가 선물을 사들고, 그리고 선물 보낼 곳들을 생각해보며 집으로 들어가는 날의 저녁을 위해서.

광고

기사공유하기