등록 : 2019.09.27 06:01

수정 : 2019.09.27 20:09

책이 내게로 왔다

<편집자주> 우리 사회와 출판계가 주목한 책을 펴낸 편집자들이 직접 들려주는 책에 얽힌 이야기를 앞으로 4주마다 싣습니다.

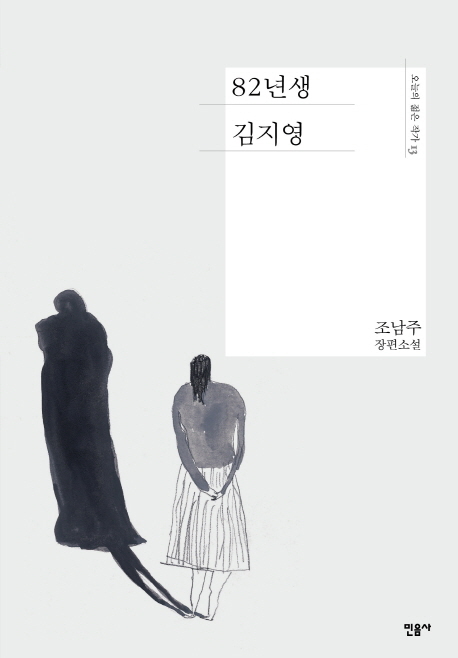

<82년생 김지영>에는 김지영씨에 대한 외양 묘사가 나오지 않는다. 머리 모양은 어떤지, 피부 톤은 어떤지, 소설은 김지영씨의 생김에 대한 정보를 조금도 제공하지 않는다. 표지에 여성의 뒷모습이 그려져 있으나 역시 얼굴은 보이지 않는다. 보이는 게 있다면 곧 여자를 뒤덮어 버릴 듯한 커다란 그림자뿐이다. 외모를 특정하지 않으면 다수가 떠올릴 수 있는 공통의 이미지가 만들어지지 않는다. 말인즉 한 사람의 인생에 대해 이야기하면서도 결국에는 누구의 인생도 이야기하지 않을 수 있다. 아무도 아닌 동시에 모두인 한 사람. 82년생 김지영씨는 그렇게 텅 빈 얼굴로 우리에게 왔다.

‘텅 빈 얼굴’의 이야기는 현재 기준으로 19개국에 수출되었다. 지난해 말부터 해외에서 출간된 책들이 속속 도착하고 있는데, 그 책들을 받아보는 게 요즘 내 삶의 가장 큰 즐거움이다. 각각의 표지들은 비슷하면서도 조금씩 다르게 아무도 아닌 동시에 모두인 한 사람을 표현하고 있다. 한국어판 표지를 그대로 사용하는 나라도 있고(헝가리), 얼굴 안에 고목과 초록색 풀이 공존하는 황량한 사막을 집어넣어 심오한 이미지를 전달하는 나라도 있다(일본). 금빛 눈물을 붙여 감정을 고양시키는 경우도 있는가 하면(대만), 분홍색을 써서 해사한 분위기를 내는 나라도 있으며(중국), 웅크리고 앉아 있는 사람을 무채색으로 표현해 경력 단절 여성의 고립감을 강조한 나라도 있다(체코). 모두 다른 얼굴들이지만 이들이 표현하려는 감정이 공통된 그 무엇, 즉 산후우울증이라는 이름으로 축소하거나 외면해 왔던 뿌리 깊은 성차별과 그 축적이 가져온 고통이라는 것은 쉽게 알 수 있다.

|

|

오는 10월 개봉할 예정인 김도영 감독의 영화 <82년생 김지영>의 주연은 배우 정유미(사진)·공유가 맡았다. 네이버영화

|

이 ‘고통스러운’ 원고가 우리 팀 메일함에 투고된 건 2015년 초가을, 추석을 며칠 앞두고 있을 때였다. 명절날 시댁에서 며느리가 도발인지 돌발인지 모를 행동을 보이는 것으로 시작하는 이 소설을 그때 투고한 건 작가의 의도였을까. 그랬다면 대성공이다. 어김없이 명절 증후군에 시달리고 있던 우리는 묻고 따질 새도 없이 이야기에 빠져들었다. 재미있어서 읽기 시작한 소설은 공감을 거쳐 질문으로 이어졌다. 작가는 경력 단절 여성이 ‘맘충이’라 불리며 충격에 빠지는 현재와 그녀가 과거에 경험해 온 성차별의 일화들을 보고서라는 형식 안에서 연결시키고 있었다. 소설은 적어도 두 가지를 말하고 있었다. 차별의 경험을 가급적 왜곡 없이 기록하는 것이 하나라면, 보고서 안에서 김지영씨가 분석되고 판단되듯 우리가 내면화하고 있는 모종의 판단을 철회하도록 만드는 것이 다른 하나였다. 소설을 읽는 내내 환자는 김지영에서 서술자로, 서술자에서 우리 자신으로 바뀐다. 재미와 공감만이 전부는 아니었다.

|

|

박혜진 민음사 편집자. 박혜진 제공

|

어떤 소설도 독자를 쉽게 변화시키지 못한다. 이 소설을 읽고 내 삶의 몇몇 구간을 바라보는 인식 체계, 그러니까 패러다임이 바뀌었다. 사적인 경험들이 공적인 경험으로 보이기 시작했고 그 경험들에 대해 많은 사람들과 토론할 수 있게 되었다. 때로 싸우고 때로 억울했지만 그러면서 조금씩 나아졌다고 믿는다. 책은 세상을 바꿀 수 없지만 그것을 읽는 한 사람을 바꿀 수 있다고 했던가. 거짓말 같던 그 말도 나는 이제 믿는다. 소설의 힘을 믿고, 책의 힘을 믿는다.

박혜진 민음사 편집자

광고

기사공유하기