등록 : 2019.10.11 10:48

수정 : 2019.10.11 16:36

제2차 세계대전 이전까지 세계사에서 가장 큰 전쟁이었던 임진왜란

당시 전쟁으로 한글 지위 격상…전후 기념사업으로 민족의식 강화

임진전쟁과 민족의 탄생 김자현 지음, 윌리엄 하부시·김지수 편집, 주채영 옮김/너머북스·1만9000원

1592년 4월14일, 부산 앞바다에 일본 군함 700여척이 들이닥쳤다. 부산진이 순식간에 무너지고 수천명이 학살당했다. 부산으로, 김해로, 물밀듯이 들어온 일본군 15만8700여명이 일제히 북상하면서 조선땅은 쑥대밭이 됐다. 그들은 빼앗고, 훔치고, 죽이고, 불태웠다. 조선 백성은 이토록 광범하고 끔찍한 절멸의 위협에 직면한 적이 없었다. 나랏님도 몰랐을 것이다. “6년 동안 50만 명이 넘는 전투병을 투입한 임진왜란은 2차 세계대전 이전까지 세계사에서 가장 큰 전쟁”이며 “전쟁사에서 손꼽힐 만큼 잔인하고 부당한 전쟁”으로 평가받는다.

김자현 전 컬럼비아대 한국학 석좌교수는 이 유례없는 참사 속에서 “조선백성들에게 ‘타-민족’과 구별되는 ‘자-민족’에 대한 인식이 생겼다”고 주장한다. 내 땅과 내 가족을 지키려는 사람들이 생겨났다. 의병장들은 격문을 보내 참여를 독려했다. 당대의 문장가였던 의병장 고경명은 ‘모든 조선인’을 향해 격문을 썼다. “크든 작든 다를 것이 없다. 우리는 하나의 목표 아래 뭉쳤다. 멀건 가깝건 이 소식을 듣고 모두 봉기한다.”

고경명이 말한 ‘우리’는 누구인가. “침략자를 몰아내고 나라를 지키며, 자신의 삶을 되돌릴 책임이 있는 능동적인 주체”로 새롭게 호명된 조선백성이다. ‘하나의 목표’는 무엇인가. “우리 공동체의 특별하고 우월한 도덕적 삶의 방식을 보존하기 위해 이적의 지배로부터 공동체를 지켜내는 것”이다. 김자현 교수는 당시 의병장들이 보낸 격문과 통문, 초유문 등을 분석하고, 이들 문서에 담긴 격정적인 수사가 “모든 조선인이 하나의 공동체로서 조선을 지킬 책임을 공유하는 비전을 갖게 했으며, 모든 지방을 모두가 지켜야 하는 하나의 조선으로 통합했다”고 결론 짓는다. 역사학자 베네딕트 앤더슨이 말한 ‘상상의 공동체’가 16세기 말 조선에 등장했다. ‘민족’의 탄생이다.

|

|

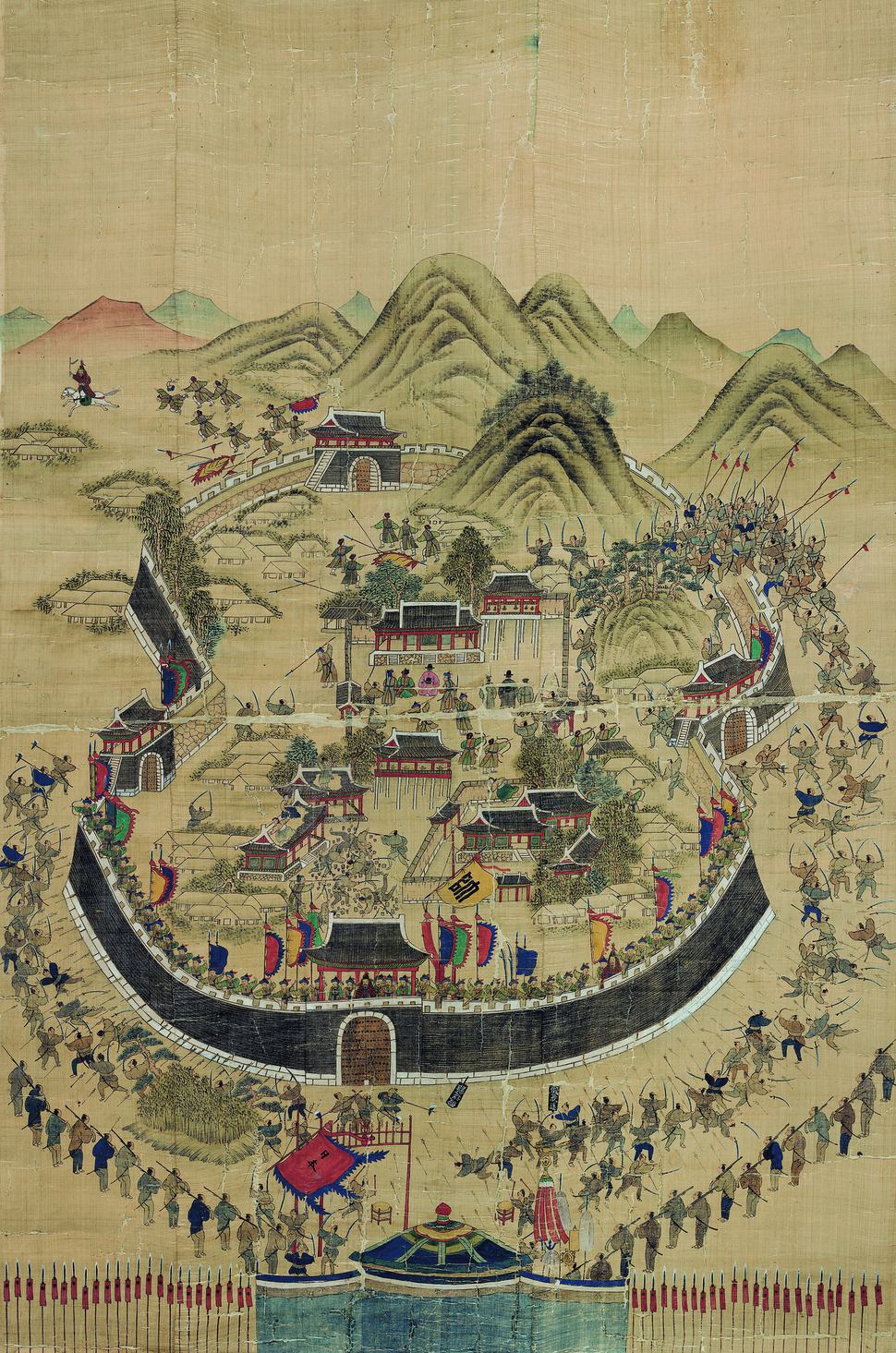

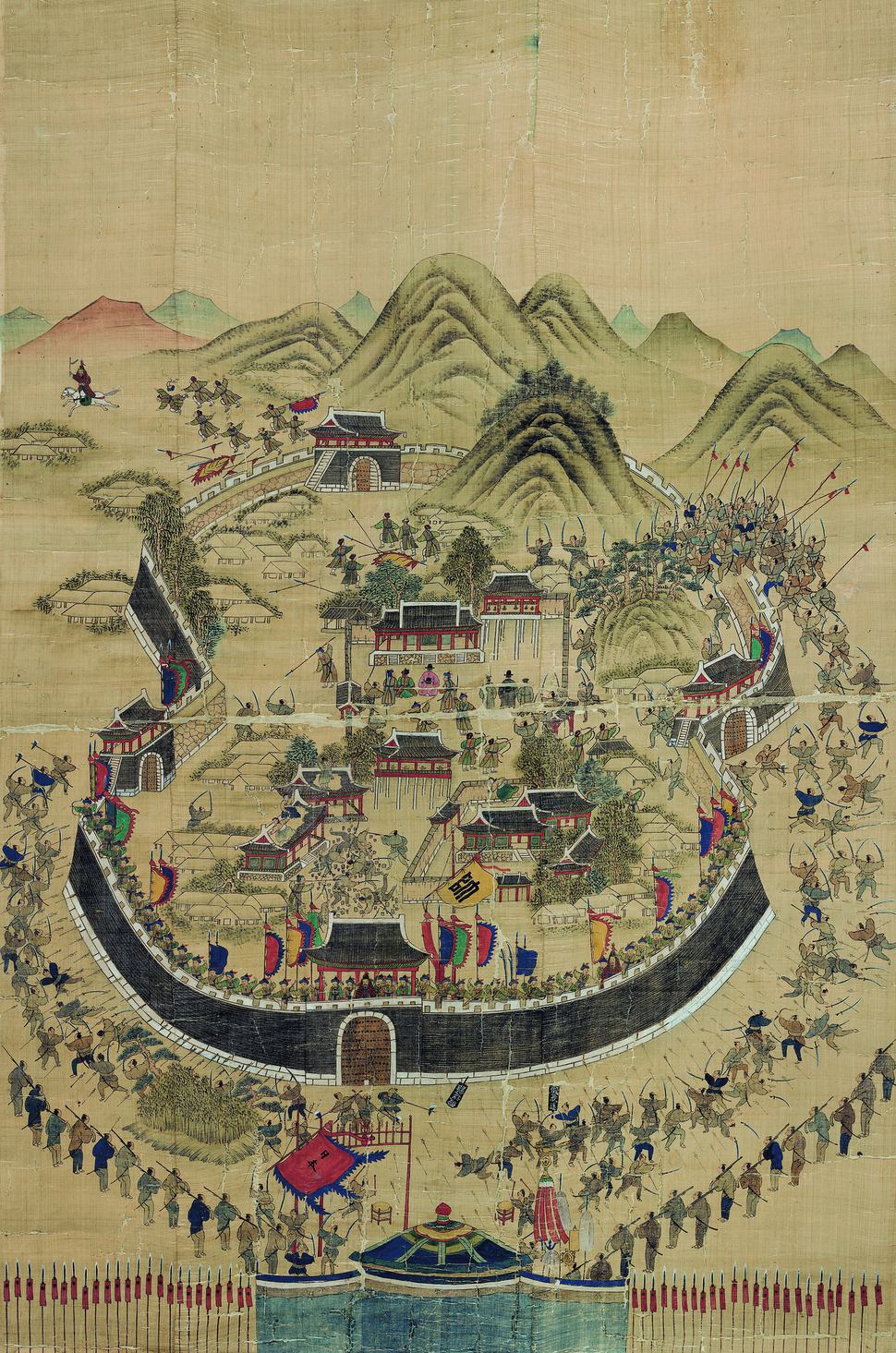

1592년 임진전쟁 발발 당시 일본군의 동래 침공을 그린 동래부 순절도. 육군박물관 소장, 너머북스 제공

|

민족의식은 한글의 위상을 바꿨다. 창제한 지 150년이 지나도록 “지방적이고 사적이며 여성적인 언어”로 여겨지던 한글은 전란의 와중에 ‘우리끼리’ 통하는 언어로서 특별한 지위를 갖게 됐다. 백성을 버리고 피난길에 올라 공분을 산 선조는 일본과 명의 강화협상에서 조선이 철저히 배제되던 시기에 한글로 교지를 쓰기 시작했다. 처음엔 한문으로 작성한 글을 한글로 번역하는 식이었지만 나중엔 처음부터 한글로 썼다. 조선 정부가 조선인의 정서가 담긴 한글 문서를 짓고 공유하기에 이른 것이다. “백성이란 사랑스러우면서도 두려운 존재이니, 나라가 너희들이 아니면 누구를 의지하겠는가. (…) 모든 백성은 강토를 아름답게 하여 기필코 태평성대를 이룩하도록 하라.” 1599년 2월 중순에 작성된 선조의 ‘애통서’는 민족적 정서를 물씬 풍긴다.

전시에 형성된 민족의식은 전후 기념사업을 통해 더욱 강화됐다. 조선은 “인생에서 가장 중요한 것으로 ‘추모’를 꼽는 유교사회”다. 전쟁에서 사망한 사람들을 기념하는 의례를 거행하고 나라를 구한 영웅을 사당에 모셨다. 유공자에게 사후 영예를 수여하고 후손에게 보상했다. 김자현 교수는 일련의 과정을 “전쟁 기억의 국유화 작업”이라고 명명하고, 이런 ‘기억의 정치’에서 가장 중요한 주제는 ‘애국심’이라고 지적한다.

민족은 근대의 산물이라는 것이 학계의 정설이다. 대부분의 사람들이 개항 후 외세에 저항하는 과정에서 민족의식이 생겨나고 강화된 것으로 알고 있다. “민족담론은 16세기 말 임진전쟁(임진왜란)이 발발했을 때 나타났고 만주족의 조선침략(병자호란)을 거치면서 강화됐다”는 김자현 교수의 주장은 학계에 큰 논란을 불러일으킬 화두다. 이 뜨거운 논쟁의 한가운데에 있어야 할 김자현 교수는 안타깝게도 2011년 세상을 떠났다. 병석에 누워 있던 그는 남편인 윌리엄 하부시 일리노이대 교수에게 컴퓨터에 저장돼 있던 미완성 원고의 존재를 알렸다. 수학자인 하부시 교수는 동료 인류학자, 한국사학자, 중국사학자에게 원고를 건네 편집방향을 상의했고, 김자현 교수의 제자들이 불완전한 메모를 완성하고 참고문헌과 해설을 덧붙였다. 생의 마지막까지 이어진 학자의 연구 열정과 이를 세상에 내놓기 위해 애쓴 이들의 노고가 담겨 있어, 200여쪽 분량의 작은 책이 천근처럼 무겁게 느껴진다.

이미경 자유기고가

nanazaraza@gmail.com

광고

기사공유하기