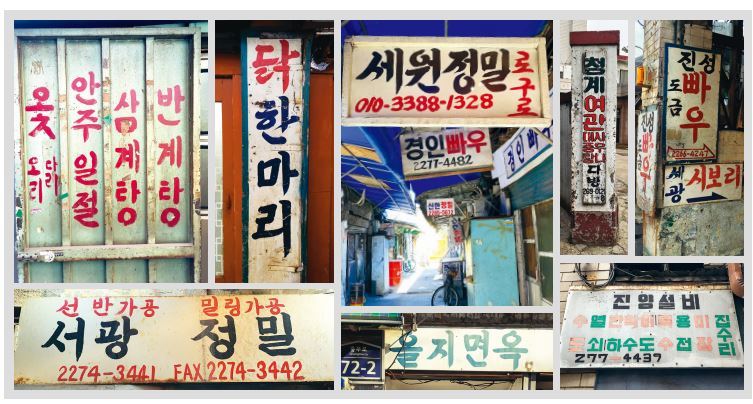

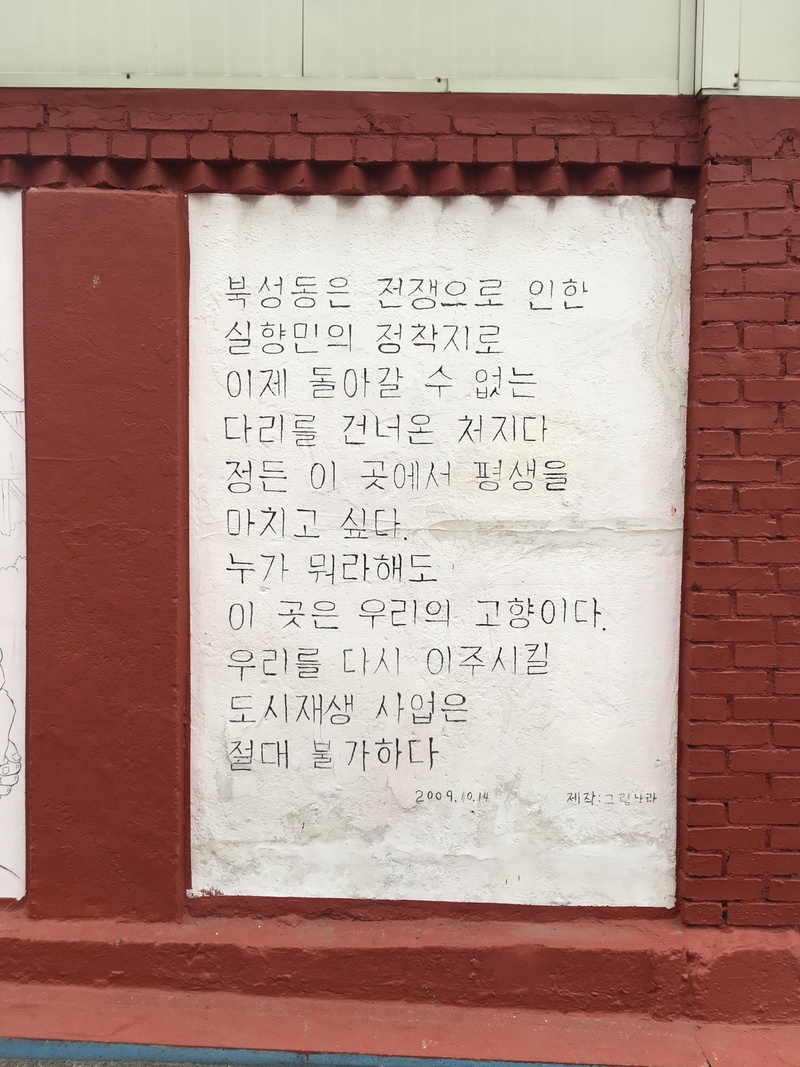

김시덕 지음/열린책들·2만원 ‘걷기’와 ‘읽기’는 도시를 이해하는 데 필수적인 능동적 행위다. 골목길 이곳저곳 기웃거리길 좋아하는 문헌학자 김시덕이 도시의 구조를 분석하고 역사를 파헤치게된 건 어쩌면 당연해 보인다. 보르헤스의 말처럼 그에게 도시란 ‘도서관’에 다름 아니다. 지난해 <서울선언>이라는 책을 통해 ‘서울의 정체성은 600년 한양에 있지 않다’고 선언한 김시덕이 이번엔 ‘서울시’에서 시야를 더욱 넓혀 ‘서울의 삶’과 얽혀 있는 경기도 주변 도시들, 부천·광명·시흥·안양·파주·고양·의정부·남양주·성남·용인·의왕·군포 등지를 훑는다. 그가 도시 이해의 방법론으로 주창하는 것은 ‘도시문헌학’이다. 문헌학이 글자 해석뿐 아니라 글자가 적힌 재료의 물리적 특성, 글자 크기·모양·여백, 문헌을 남긴 사람의 심리, 그가 살았던 시대의 특징을 살피는 학문이라면, 도시문헌학 또한 길의 구조를 비롯해 간판, 머릿돌, 마을 비석, 공덕비, 벽보, 플래카드, 전단지, 깃발, 건물의 튀어나온 철근, 폐업을 알리는 가게의 안내문 등 도시에 남겨진 온갖 자취 즉 ‘도시 화석’을 추적해 공간의 과거-현재-미래를 재구성한다. 고문헌을 다루는 학자가 재활용 양피지(팔림프세스트)를 살피면서 지금 눈에 보이는 글자 밑에 가리어진 본래 문장들을 되살려 읽는 것처럼, 도시문헌학자는 작은 단서를 통해 현재의 모습 뒤에 감춰진 과거, 즉 시층(時層)을 발견한다. 서울과 경기도의 경계공간 답사하며 갈등의 역사 총망라

삶의 흔적 담긴 ‘도시화석’ 추적해 ‘대서울’의 정체성 구성 서울의 나이테를 찾아내기 위해 김시덕이 주목하는 지점은 ‘경계’다. 먼저 중심과 주변의 경계, 즉 서울과 경기도의 경계다. 문화와 시대의 경계도 중요하다. 구한말부터 식민지 시기에 이르는 19세기 말에서 20세기 전기, 한국전쟁과 개발시대를 관통한 20세기 중·후기, 그리고 20세기말에서 현재까지 이르는 ‘삼문화’의 경계다. 그런데 이 공간과 시간의 경계에선 늘 갈등과 마찰이 빚어진다. 먼저 물리적 경계. ‘청결’하고 ‘균질’한 서울을 만들기 위해 군부대·기지촌·석유 저유소·쓰레기 처리시설·하수처리장·재활용품 집하장·한센인촌·교도소·철도차량기지·특수학교·빈민촌은 서울의 경계를 넘어 경기도로 밀려났다. 경기도의 도시들은 ‘서울시립 승화원’(고양), ‘서울공항’(성남) 등 주민기피시설에 ‘서울’을 붙여 서울의 권력에 저항하거나, 브랜드 파워를 높이기 위해 ‘마포 물류 보관창고’, ‘수색 물류’(고양) 같은 이름을 붙이며 심리적 갈등을 표출한다. 가령 광명시 철산동에 있는 낡은 주택 ‘서울연립’을 들여다보면, 서울 구로공단 노동자들의 삶이 ‘보인다’. 마치 뉴욕 맨해튼 사람들이 허드슨강 건너 뉴저지에 사는 것처럼, 밀집도가 높은 구로동을 피해 ‘서울사람’들은 목감천 개봉다리를 건너 광명시에 보금자리를 틀었다. ‘서울시 편입’은 시간문제라는 기대 속에 광명 사람들은 아이들이 국민학교 5학년이 되면 구로구 개봉동으로 자녀의 주민등록을 옮겨 서울의 중학교에 입학하도록 했다(‘국민학교 오학년 만기제대’). 광명의 산동네에 남루한 연립주택에 달린 ‘서울’이라는 이름은 서울사람이 되고자 하는 과거 광명 주민들의 희망을 표현하는 표지가 됐다.

|

|

한국전쟁 이후 기지촌 역할을 했던 파주시 파평면 장파리에 남아 있는 미군 클럽건물. ‘라스트 찬스’란 이름엔 부대로 들어가기 전에 들를 수 있는 마지막 클럽이라는 뜻이 담겨 있다고 한다. 열린책들 제공

|

기사공유하기