|

|

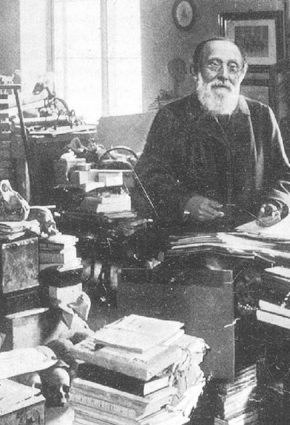

자신의 서재에서 연구에 몰두하는 비르쇼. 어지러운 서재의 모습에서 그의 박식함과 다양한 학문적 관심을 엿볼 수 있다.

|

질병 원인을 세포에서 찾은 세포병리학 “세포들 사이의 투쟁이 곧 질병” 거시적·사회적인 정치학과 결합 발진티푸스 퇴치 위한 조사관으로 나서 “병의 근본 원인은 사회적 불평등” 진단

의학속 사상/⑪ 사회의학: 루돌프 피르호 의학의 역사를 통틀어 한 사람이 이렇게도 다양한 분야에서 두각을 나타낸 경우는 극히 드물다. 1821년 프러시아에서 태어난 루돌프 피르호(Rudolf Ludwig Karl Virchow)는 1902년에 교통사고로 세상을 떠날 때까지 세포병리학의 창시자, 사회개혁가, 정치가, 인류학자, 사회의학의 원조 등 다양한 타이틀을 얻으며 명성을 날렸고, 이 모든 분야를 의학에 통합시키고자 노력한 이론가이며 행동가였다. 그가 정초한 세포병리학은 오늘날까지도 질병의 최종 진단에 없어서는 안될 개념적 도구로 널리 쓰이고 있으며, 이는 현대의학을 이전시대와 가르는 분기점이기도 하다. 이로써 막연히 몸속에 들어 있는 체액의 불균형이라 정의된 고대 의학의 질병은 그 애매성을 벗고 우리 몸을 이루고 있는 기본 단위인 세포 속에 확실한 자리를 차지하게 된다. 이런 점에서 우리는 비르쇼를 모든 질병의 원인을 인체의 최소구성단위로 분해하는 분자생물학적 의학의 선구쯤으로 여길 수도 있겠다. 사실 베살리우스가 근대적 해부학을 굳건한 토대에 올려놓은 뒤, 질병의 자리는 간, 신장, 폐 등 눈에 보이는 장기(organ)에서 그 장기 속의 기능적 단위인 조직(tissue)으로, 그 조직을 구성하는 세포(cell)로, 그리고 현대에 와서는 세포 속의 분자와 유전자로 환원되어 왔다는 점에서 이 말이 크게 잘못된 것은 아니다. 비르쇼의 세포병리학은 거시적 병리학을 미시적 세포병리학으로 이어주는 연결점이었던 셈이며 거시적 맥락을 잃어버렸다고 비판받는 현대의학의 선구라 할 수도 있다. 하지만 그의 의학적 업적과 사회적 활동을 추적하다 보면 이런 생각이 지나치게 단순한 도식화라는 사실을 깨닫게 된다. 그는 모든 질병의 원인을 세포에 돌리지도 않았고 질병을 세포의 수준에서만 파악해야 한다고 주장하지도 않았다. 그는 혈액 속에 있는 알부민이나 피브린과 같은 단백질의 불균형에서 질병이 발생한다는 신체액설과, 아체(芽體; blastema)라고 불리는 무정형의 구조물에서 세포가 발생한다는 로키탄스키(Karl von Rokitansky; 1794~1878)를 맹렬히 공격하면서 “모든 세포는 세포로부터(omnis cellula a cellula)" 라는 유명한 경구를 만들어냈을 뿐이다. 모든 세포가 이전 단계의 세포에서 유래한다는 그의 주장은 지금까지도 변치 않는 진리로 여겨진다.“의학은 사회과학” 주장 그의 의학사상을 환원주의로 볼 수 없는 이유는 그 세포들이 서로 맺고 있는 관계에 대한 그의 독특한 해석에 있다. 비르쇼에게 몸은 “각각의 세포가 시민인 세포들의 국가”이고, 질병은 “몸이라는 국가를 구성하는 시민(세포)들 사이의 투쟁”이며 “변화된 조건 속의 생명”이다. 몸은 세포들의 공화국이고 건강은 그 세포들의 민주주의가 구현된 상태이며 질병은 세포 민주주의의 파국이다. 이처럼 비르쇼 의학사상의 특징은 미시적이고 생물학적인 세포병리학과 거시적이고 사회적인 정치학을 교묘히 결합시킨 데 있다. “의학은 사회과학이고 정치학은 확대된 의학”이라고 주장할 만큼 그는 생물학적 의학과 사회적 의학을 구분하지 않았으며 이는 20세기 후반에야 등장하는 생물-심리-사회 모델(bio-psycho-social model)의 초기적 형태라 할 수도 있다. 질병의 원인을 세포라는 몸의 구성단위에서 찾기는 했지만 존재로서의 세포보다는 그 세포들 사이의 관계에 주목함으로써, 질병을 스스로의 생애를 가지는 자율적 존재로 보는 시든햄의 반(半) 근대적 의학사상과 거리를 두면서도 몸을 구성하는 최소 구성단위만을 바라보는 물질적이고 환원적인 의학의 함정을 피할 수 있었던 것이다.

|

|

체세포의 핵을 이식받는 난자 세포의 모습. 비르쇼는, 우리의 몸은 이와 같은 세포들의 공화국이며 건강은 이러한 세포들의 평등과 자유에 바탕을 둔 민주적 협동이라 했다.

|

|

|

강신익/인제대 교수·의철학

|

광고

기사공유하기