|

|

젠틀 매드니스

N. A. 바스베인스 지음. 표정훈·김연수·박중서 옮김. 뜨인돌 펴냄. 4만8000원 |

책 차지하려 8명 살해한 한 수도사

죽을때 여덟 채 가득 책 남긴 히버

2만3600권 훔친 블룸버그…

1000쪽이 넘는 방대한 지면에

책수집 역사·수집가의 열정 등 풀어놓아

책에 미친 사람들한테 수집거리 하나가 더 늘었다. 바로 이 책 <젠틀 매드니스>(뜨인돌 펴냄)이니, 수집광 그들에 관한 얘기다.

책은 니코틴과 같아서 한두 번 재미로 시작해 중독된다. 1000권에 이르면 제법 모았다고 생각하지만, 5000권에 이르면 이제 겨우 시작이라는 것을 깨닫는다. 욕심을 통제할 수 없을 정도에 이르면 책들은 스스로 방향을 잡아간다. 목표가 부여된 순간부터 콜렉션에는 품위가 생겨난다. 처음에는 그저 즐겁고 여유있는 취미로 시작되지만 나중에는 격정과 맹렬한 욕망으로 타오른다.

신사의 도서관엔 3천권이 알맞아

사망 당시 여덟 채 가득 책을 남긴 리처드 히버(1773~1833). 방, 벽장, 복도, 회랑 할 것 없이 두세 겹 책으로 차 있었다. 경매로 책을 처분하는데 자그마치 5년이 걸렸다. 동성애자였던 그는 고서가 탐나 그것을 소유한 여인한테 청혼했다가 거절당하기도 했다. 곱게 미친 편. 1830년대 에스파냐 전직 수도사 돈 빈센테는 책을 수중에 넣으려 서점주인, 사제, 시의원, 시인, 판사 등 8명 이상을 살해했다. 피살자가 갖고 있던 유일본이 그의 책더미에서 발견되면서 체포됐다. 변호인이 똑같은 책을 한권 더 찾아내 범인이 아닐 수 있음을 말하자 소리쳤다나. “내가 가지고 있던 게 유일본이 아니라니….” 그는 모파상 소설의 주인공이 됐다.

19세기 프랑스 철학자 장 밥티스트 보다 데몰랭. 어느 날 마지막 남은 푼돈을 가지고 허기진 배를 채우려 다락방을 나섰다. 식당으로 가는 도중 어느 서점 창문을 통해 책 한권이 눈에 띄었다. 음식이냐, 책이냐, 주저않고 책을 사서 다락방으로 돌아오는 그는 너무도 마음이 편안했다. 그리고 다락방에서 굶어죽었다.

수집가가 되기는 쉽지 않다. 재산이 넉넉하고, 안목이 있어야 하며, 자유로워야 한다. 미국의 수집광 레싱 J. 로젠월드는 자기만의 분야에서 주제를 정해 남들보다 한발 앞서 움직여야 하며, 기회가 찾아오면 결코 놓치지 말고 끊임없이 감식안을 기를 것을 주문한다.

“나는 모든 어리석은 자들 가운데에서도 첫째 가는 바보라네/소중한 책을 영원히 간직하며 계속 늘려나갈 작정이네/본래 이렇게 생겨먹었으니, 이것만이 나의 기쁨이라네/엄청나게 많은 책들을 풍족하게 누리건만/그것들로부터 지혜를 얻은 적은 없다네.” 15세기 말 독일시인이 조롱한 ‘책바보’는 경계할 일이다. 그래서 영국 새뮤얼 피프스(1633~1703)는 3000권이 신사의 도서관에 가장 알맞은 숫자라고 보았다. 40년 동안 그 범위 안에서 책을 사고 필요없는 책을 처분했다. 서재는 거울이라고 했다. 결과물뿐 아니라 수집행위 자체도 그렇다. ‘포크너’ 수집가 브로드스키. 작가 지망생인 그는 도움을 받을 수 있을까 싶어서 포크너의 책과 원고를 모았다. 그를 흉내내어 소설을 썼지만 자기 분야가 아님을 깨닫고 시로 전환해 시집 33권을 냈다. “나는 한 사람의 작품을 수집한 게 아니었다. 두 사람의 작품이다. 하나는 이미 성공을 거둔 사람이고, 다른 하나는 족적을 남기기 위해 애쓰는 사람, 루이스 대니얼 브로드스키였다.” 이 정도면 수집광으로는 성공한 삶이다. 아파트 17채에 자료 꽉 채운 요리사

|

|

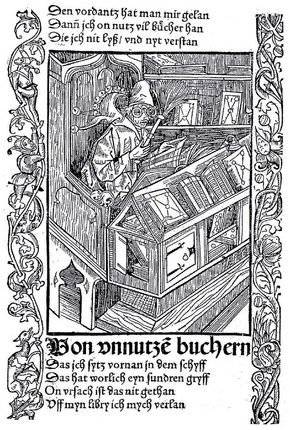

1494년 독일 시인 제바스티안 브란트가 지은 <바보들의 배> 가운데 ‘서치’ 삽화. 알브레히트 뒤러의 목판화. 야윈 얼굴에 두툼한 안경을 쓴 서치가 좁은 서가에 갇혀 깃털 먼지떨이로 조심스럽게 먼지를 떨면서 책장을 넘기는 모습. 서치는 책의 내용보다 삽화나 장정, 얼룩에 더 관심이 많은 사람을 일컫는다.

|

기사공유하기