|

|

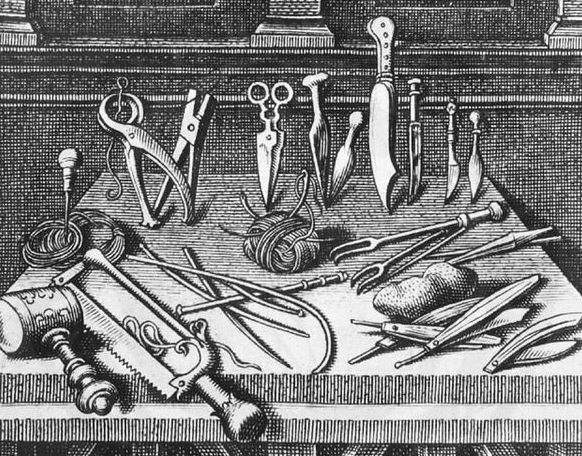

근대 외과학의 어버이로 추앙받는 앙브루이즈 파레가 살던 당시에 쓰이던 수술도구들을 그린 그림. 이발사 외과의사의 아들로 태어난 그는 외과의로 명성을 쌓으며 새로운 외과 기구와 기재를 개발하기도 했다.

|

근대 외과의학 어버이 파레

끓는 기름 대신 연고로 총상 치료

전통적 견해 맹종 않고 경험·관찰 중시

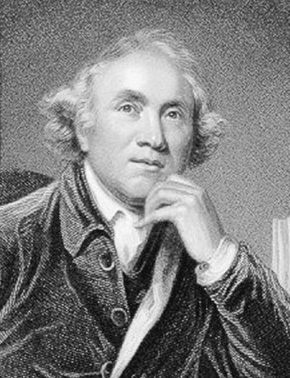

외과에 과학적 요소 도입한 헌터

실험 위해 자기 몸에 성병 고름 넣기도

의학속 사상/⑫ 외과의 근대화 : 파레와 헌터 오늘날과 달리 ‘별볼일 없는’ 분야였던 외과는 르네상스 무렵부터 본격적으로 발전하기 시작했고 그에 따라 외과의사의 위신도 점차 높아졌다. 근대 초까지도 외과의사들은 대개 이발사를 겸해서 이발사-외과의사로 불렸으며 그 지위가 미천했던 바 자신들의 사회적 위상을 높이려는 적극적인 노력도 외과의 발전에 한몫했을 것이다. 그리고 이때 부흥하기 시작한 인체해부학이 외과술의 발달에 어느 정도 도움을 주기도 했다. 당시까지 내과든 외과든 고대로부터의 문헌이나 경험에 주로 의존했다. 내과 분야에서도 새로운 질병이 생겨나는 등 기존의 의학 지식과 기술로는 해결할 수 없는 문제가 발생했지만 외과 영역에서는 그러한 경향이 더욱 뚜렷했다. 그러한 시대적 배경에서 뛰어난 외과의사들이 많이 배출됐는데 그 가운데에서도 오늘날까지 근대 외과학의 어버이로 추앙받는 사람이 앙브로아즈 파레(Ambroise Pare, 1510~1590년)다. 이발사외과의사의 아들로 프랑스의 시골 마을에서 태어난 파레는 고향에서 외과 수련을 받은 뒤 파리의 오텔 디외 병원에서 외상치료를 담당하다 1537년 군의관이 되어 20년 가까이 전쟁터에서 살게 됐는데 그때부터 명성을 날리게 됐다. 그가 살던 당시에는 크고 작은 전쟁이 매우 많았다. 그 덕택(?)에 파레는 외과에 대한 실습과 연구를 많이 할 수 있었다. 당시에 총상 환자에 대해서는 즉시 끓는 기름으로 환부를 지지는 치료법(소작법)을 썼다. 즉 다 비고(1460~1525년)는 <외과술의 실례>에서 “총상에는 독이 있기 때문에 불로 치료해야 한다”라는 유사 히포크라테스 교의에 의해 우선 끓는 기름으로 지져야 한다고 했으며 그것은 널리 받아들여졌다. 그러나 소작법은 치료 뒤에 환부가 퉁퉁 부어오르는 경우가 많았고 통증도 심했으며 종종 대단히 위험하기도 했다. 어느날 사용하던 기름이 바닥이 나자 파레는 할 수 없이 새로운 방법을 사용하게 됐다. 그는 뒷날 당시의 일에 대해 <화기(火氣)에 의해 생긴 상처의 치료법>(그는 당대의 학문 언어인 라틴어를 몰랐으므로 프랑스어로 썼다)에서 다음과 같이 기술했다. “어느날 밤 많은 부상병을 치료하다보니 끓는 기름이 다 떨어졌다. 할 수 없이 나는 총상 부위에 연고를 발라 상처를 씻고는 붕대로 감아놓았다. 그리고는 그날 밤 쉬이 잠을 이룰 수 없었다. 끓는 기름으로 상처를 지지지 않아서 부상병들이 죽거나 독으로 오염되지 않을까 걱정이 됐기 때문이다. 다음날 새벽 일찍 환자들을 돌아보니 내 걱정과는 전혀 달리 그들은 별로 통증을 호소하지도 않았고 상처도 거의 부어 오르지 않았다. 보통 때와 같이 끓는 기름으로 지진 환자들은 열이 심했고 통증도 대단했으며 상처 부위도 많이 부어 올라 있었다. 그때 나는 총상에 다시는 소작법을 쓰지 않기로 작심했다.”

인조 팔다리·인조 코도 고안 파레의 명성이 점차 높아짐에 따라 이 이야기는 유명해져서 끓는 기름은 더 이상 총상 치료에 쓰이지 않게 됐다. 파레는 자신의 경험을 종합해 파리대학 교수인 실비우스의 도움으로 1545년 총상에 관한 책을 출간했다. 그리고 파레는 지혈 방법으로도 중세 시대 동안 써 오던 소작법 대신 고대의 결찰법(잡아매기)을 부활시켰다. 그밖에 인조 팔다리, 인조 코를 고안했으며 새로운 외과 기구와 기재를 개발하기도 했다. 파레는 1561년 외과 역사상의 명저 <보편 외과학>을 펴내어 그러한 진료 경험과 연구 결과들을 종합했다.

|

|

외과에 과학적 요소를 도입한 존 헌터 초상화.

|

|

|

황상익/서울대 교수·의사학

|

광고

기사공유하기