|

|

우리신화의 수수께끼

조현설 지음. 한겨레출판 펴냄. 1만3000원 |

신화 자투리·전설·민담 모으고 상상력 보태

상식 깨는 신화 원형 재구성

전설속 마고할미에서 남녀 우위 뒤바뀜 보고

‘바리데기’ ‘제석본풀이’ 등 무가 통해

모계사회·수렵시대의 흔적 끄집어내

아득한 시절, 하늘-땅, 해-달-별이 만들어지던 때. 하늘이 땅으로부터 멀지 않고 때로 큰 물 져 새 하늘과 새 땅이 펼쳐지던 시절. 두메 사이 골짝과 물과 물 사이 벌판에 움집을 튼 이들은 조상 이야기를 입에서 입으로 대를 이었다. 깬돌부족은 간돌부족에게, 간돌부족은 청동부족에게, 청동부족은 쇠부족에게 복속하면서 부족은 부침하였고 이에 따라 조상신 이야기들은 운명에 따라 명멸하지 않았겠는가. 그 많던 신화는 어디로 갔을까?

단군의 어미 곰인가 호랑이인가

<우리신화의 수수께끼>(한겨레출판 펴냄)는 그에 대한 답을 하고자 한다. 티벳, 몽골, 만주, 한국 신화 비교 연구로 박사학위를 받은 지은이 조현설은 동아시아 신화를 섭렵하고, 신화 자체는 물론 전설과 민담에서 화석으로 남은 신화의 조각을 모아 잃어버린 신화의 원형을 재구한다.

흩어진 시공의 범위가 광대한 신화들은 연구자로 하여금 시적 상상력을 요구하고 때로는 논리의 비약을 감행케 하지만 깁고 메워 제시되는 ‘물건들’은 으레 그런 줄 알아온 사람들, 특히 교과서로만 신화를 배워온 사람들을 깜짝 놀라게 한다.

단군신화의 완고한 틀을 깨면서 첫머리부터 독자의 시각교정을 요구한다. 단군신화의 웅녀는 자궁을 빌려준 대리모에 지나지 않는다! 판이한 에벤키족 신화와 곰나루 전설. 웅녀가 고조선에 편입되어 정체성을 잃었거나 고조선 해체 뒤 잔류집단이 북방으로 간, 혹은 남하한 족속의 시조모라고 추정한다. 나아가 설암(1651~1706)이 지은 <묘향산지>에서 단군의 어미가 곰이 아닌 백호일 가능성까지 연다. 중국 쓰촨, 윈난에 사는 이족의 신화, 손진태 <조선민담집>의 남매혼 홍수신화 변이형, 왕건의 6대조 호경 이야기, 아크스카라족 호랑이 시조신화가 뒷받침 자료로 동원된다.

또다른 단군신화를 전하는 <삼국유사> 왕력편에 주목한다. 즉, “단군이 서하 하백의 딸과 관계하여 아들을 낳았는데 이름이 부루다. 해모수가 하백의 딸과 사통하여 주몽을 낳았다니 부루와 주몽은 배다른 형제일 것”이라는 내용이다. 지은이는 고려인의 삼한통일 의식이 부루를 고조선, 고구려, 부여의 매개자로 만들었음을 추론한다. 나아가 부루를 오랜 조공관계의 표상으로 삼은 조선 초의 사대의식과 갑오개혁 이후의 변주를 통해 역사 속에서 신화가 살아 움직임을 내세운다.

이렇게 상식을 깬 지은이는 신화 자투리나, 전설과 민담에서 캐낸 화석신화로써 우리를 역사의 아득한 곳으로 인도한다. 나무꾼과 선녀 이야기는 백조처녀를 신화로 하는 집단이 한반도에 들어와 융화된 잃어버린 역사를 말하고, 달래고개(또는 달래강) 전설에는 ‘대홍수 뒤 살아남은 오누이’라는 창조신화의 지문이 찍혀 있다. 그 뿐인가. 전설속 마고할미는 남녀의 우위가 뒤바뀌면서 창조신의 지위를 남신에게 넘겨주고 산신으로 추락한 여신의 화석이며, 미륵이 창조한 세상에 석가 나타나 꼼수로 내기를 이긴다는 얘기는 어쩔수 없이 불교를 포용하게 된 샤머니즘의 불교에 대한 적대감이 숨겨져 있다. 역사속에서 살아 움직인 신화

|

|

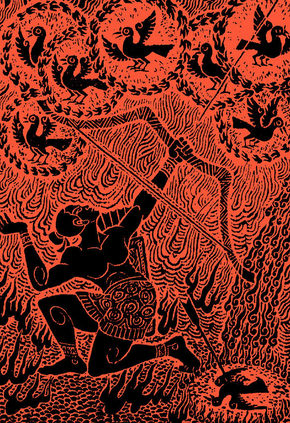

인간을 괴롭히는 해를 화살로 쏘아 맞혀 한개만 남기는 신화는 일종의 창조신화. 제주도 소별왕·대별왕, 경기도 선문이·후문이 설화에 잔존하며 신라 경덕왕 19년 월명사가 도솔가를 불러 해의 괴변을 물리친 이야기로 변형돼 있다. 그림은 <산해경>에 보이는 명사수 ‘예’.

|

기사공유하기