|

|

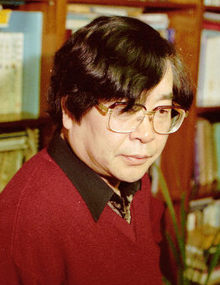

도정일/경희대 교수·문학평론가

|

영국은 다윈의 편지 사는 데 590억원 들이고

미국은 화턴의 장서 사는 데 26억원 들이고

종이때기에 거금을 바치는 이유는?

후대 창조 작업의 보물이기 때문이다

비판적 상상력을 위하여

2005년 2월 영국 정부는 에딘버러의 스코틀랜드 국립도서관이 ‘존 머리 아카이브’라는 것을 사들일 수 있도록 복권기금 3350만달러(한화 335억원)를 지원한 일이 있다. 영국 출판인 존 머리가 1758년부터 사 모으기 시작한, 그리고 그의 사후에도 1920년까지 수집이 계속된 ‘보물’ 수장고가 존 머리 아카이브다. 무슨 보물? 오래된 똥색의 누런 금화? 아니다. 진화론을 내놓은 찰스 다윈, 시인 윌리엄 워즈워드와 바이런, 소설가 제인 오스틴 등 2세기에 걸쳐 영국 ‘문화’를 만들어간 사람들의 편지, 노트, 수고, 메모 같은 ‘종이때기’들이 그 보물이다. 이 종이보물들의 시세 평가액은 우리 돈으로 850억원 정도라지만 그 보물들이 미국에 팔려가는 것을 막기 위해 스코틀랜드 국립도서관이 협상 끝에 590억원에 사들이기로 했고, 영국 정부는 그 구입자금을 지원하느라 335억원을 분담한 것이다.

영국에서 미국으로 팔려간 ‘종이 보물’들도 없지 않다. 가장 최근의 일로는 작가 이디스 화턴의 ‘서재’를 꼽을 만하다. 화턴은 미국 태생이면서 1911년 미국을 떠나 1937년까지 프랑스에서 살았던 소설가다. 그녀의 서재를 구성했던 장서 콜렉션이 한 영국 소장자의 손에 보존되어 오다가 작년 그녀의 고향인 미국 매사추세츠 주 레녹스의 화턴기념도서관으로 팔려간 것이다. 팔려갔다지만 미국 쪽에서 보면 작가의 사후 귀국이고 환향이다. 미국인들이 화턴의 서재를 귀향시키기 위해 지불한 돈은 260만달러, 우리 돈으로 26억원이다. 그런데 그 서재의 장서 총량은 2600권이다. 2600권에 26억원이라, 책 한 권에 1백만원 씩을 지불한 꼴이다. 스코틀랜드 국립도서관도 그렇고 화턴기념관도 그렇고, 종이때기에 불과한 것들을 지키기 위해 거금을 바치다니, 모두 미친 짓 아닌가?

이런 ‘미친 짓’의 배후에는 가격으로 따질 수 없는 가치의 세계에 대한 평가가 있다. 작가의 서재는 단순 책방이 아니다. 그것은 그가 무슨 책을 읽으며 밑줄을 긋고 여백에 무슨 말을 써넣었는지, 누구와 교류하고 책과 편지를 나누고 무슨 생각을 하면서 살았는지를 들여다볼 수 있게 하는 비밀스런 정신의 지형도, 한 시대의 문화사, 작가의 자서전, 당대 사람들의 전기다. 화턴 서재에는 1915년 시어도어 루스벨트가 보낸 책도 한 권 보존되어 있다. 자기 저서 <미국과 세계대전>을 화턴에게 보내면서 루즈벨트는 “이디스 화턴에게, 한 미국적인 미국인으로부터”라는 증정의 글귀를 써넣는다. 자신을 ‘미국적인 미국인’이라 평가한 루스벨트의 말, 그것은 전직 대통령 루스벨트가 종이때기에 남긴 가장 짧은 한 편의 자서전과도 같다. 바로 이런 지형도, 문화사, 전기적 자료들을 거름으로 해서 후대 사람들의 창조 작업은 계속된다. 그 거름으로부터 새로운 책들이 씌어지고 영화와 연극이 만들어지고 수많은 부가가치들이 산출된다.

소중하고 귀한 문화사적 자료들을 모으고 보존해서 지속적인 부가가치의 생산이 일어나게 하는 곳이 도서관이다. 도서관은 아이들이 입시준비나 하러가는 독서실 정도의 공간이 아니라 창조적 생산기지다. 한 사회의 문화사, 정신사, 사회사의 기록들과 지적 예술적 성과들을 실물로 보존하는 기억의 사원, 그러나 기억과 보존만을 위한 죽은 사원이 아니라 창조와 활용의 에너지들이 팔딱거리는 작업장, 그것이 도서관이다. 그 도서관은 ‘보물섬’이다. 예컨대 뉴욕 공공도서관은 미국 사회가 ‘국가적 자원’이라 여기는 그런 보물섬의 하나다. 보물섬 도서관은 온갖 희한한 보물들을 주기적으로 공개하는 전시관이자 박물관이기도 하다. 보물섬 도서관에서는 고서나 희귀도서만이 보물이 아니다. 한 사회의 문화를 살찌운 예술가와 사상가들, 사회를 개선하기 위해 노력했던 유무명 인사들, 연행예술인들과 기업인 등이 남긴 편지, 사진, 메모, 수첩, 원고, 작업 노트, 이런 것들도 새로운 창조의 토대가 되는 보물들이다.

보물섬 도서관은 연구자들에게는 집중적인 리서치의 장소, 일반 사용자들에게는 즐거운 경험의 장, 관광객들에게는 뜻밖의 발견이 선사되는 문화명소다. 텍사스의 한 도서관은 영화배우 말론 브랜도가 뉴욕에서 잃어버렸다는 수첩 하나를 소장하고 있다. 브랜도와 미국 영화 연구자들은 반드시 그 수첩을 보아야 하기 때문에 텍사스로 가고, 그의 연기를 사랑했던 사람들은 브랜도의 삶과 비밀의 한 자락을 만나기 위해서 텍사스 행 비행기를 탄다. 보물섬 도서관에서는 대통령을 지낸 사람들의 아카이브만 소중한 것이 아니다. 작고 예술가들은 물론이고 생존 예술인들의 아카이브도 소중한 보물단지다. 노먼 메일러 같은 생존 원로작가들의 아카이브를 만들기 위해 그들의 서재 물건들과 육필 메모 등 실물 자료들을 수백만달러씩에 사들이는 도서관들도 있다.

우리는 도서관이 보물섬이라는 사실을 까맣게 모르는 사회에 살고 있다. 우리 국립중앙도서관이나 서울대 규장각은 상당한 보물들을 소장하고 있다. 그러나 도서관이 창조의 보물섬이라는 생각은 결코 널리 퍼져 있지 않다. 도서관은 책 모아 분류해두고 정보 서비스만 제공하는 데가 아니라 온갖 종류의 기록 보물들을 수집, 보존, 전시해서 창조적 상상력을 자극하는 곳이어야 한다. 그러나 우리는 생존 예술인은 물론이고 작고 예술가들의 경우에조차도 그들의 체취가 담긴 실물 자료들을 열심히 모아 아카이브를 만들어 두었다는 도서관 얘기는 들어본 적이 없다. 도서관 사람들까지도 그런 일은 도서관의 할 일이 아니라고 생각한다. 더러 생각이 있어도 돈이 없다 한다. 하지만 돈이 있어도 그런 일에 쓸 생각이 없고 도서관 기능을 그쪽으로도 확대해야 한다고 생각하지 않는 것이 더 문제다. 그래서 우리 사회는 얇고 척박하다.

서울시가 대표 도서관을 만든다고 한다. 그 대표 도서관은 보물섬으로 만들어지는 것이 좋다. 거기에는 이를테면 박완서의 육필 원고, 신경림의 시작 노트, 강운구의 필름 네가, 고우영의 스케치 같은 것들이 수집 보존되어야 한다. 그 도서관에는 또 이를테면 최불암의 편지, 김혜자의 연기 메모, 안성기의 수첩도 있어야 한다. 보물의 나라 만들기의 비결은 뜻밖에도 쉬운 곳에 있다. 안성기의 수첩을 얻자면 그가 수첩을 잃어버릴 때까지 기다려야 할지 모른다. 그러나 그가 수첩을 백번 잃어버려도 누구 하나 그걸 보물이라 여기지 않는다면?

광고

기사공유하기