등록 : 2006.02.13 18:16

수정 : 2006.02.13 18:24

|

|

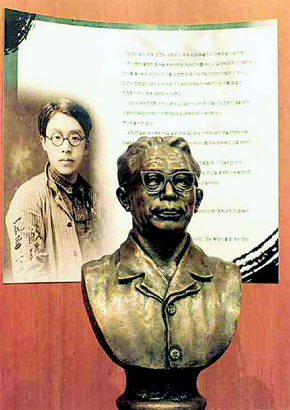

정지용

|

문학평론가 유종호씨 ‘시인세계’ 서 논쟁적 제안

“마지못한 친일까지

중죄인 취급은 가혹” 주장

“친일문학은 강요된 것 아니다” 반론

시전문 계간지인 <시인세계>(편집위원 김종해, 장석주, 정끝별)는 2006년 봄호에서 ‘친일시인의 수용과 비판’ 특집을 실어 민족문학사에서 친일시인한테 주어진 천형의 족쇄를 풀어주자는 ‘논쟁적인’ 제안을 했다.

특집기사에서 문학평론가 유종호씨는 친일문학 논의가 역사를 기억하자는 것이지 죄인이나 반역자를 기억하자는 게 아니라고 전제하고 △친일파에도 원류가 있고 아류가 있다 △일제말 전시체제는 광란적이어서 마지못한 친일까지 문제 삼으면 국내 잔류자는 거의 없다 △준 룸펜 프롤레타리아트였던 문인을 원조 친일파처럼 중죄인 취급하는 것은 가혹하다고 주장했다.

친일시의 출발은 1937년 중일전쟁이 터진 지 1년 뒤부터. 조선의 문인이 택할 수 있는 길은 친일협력의 길 또는 직간접적 저항의 길 등 두 갈래다. <시인세계>에서 친일시인을 재론하자는 근거는 크게 작품성과 자발성 두 가지.

|

|

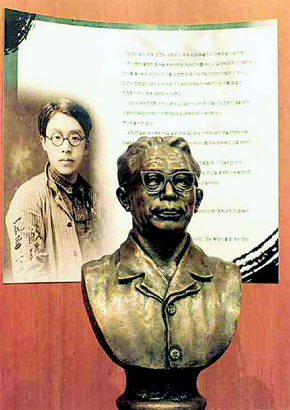

유치환

|

임종국의 <친일문학론>에서 거론하는 문인은 28명. 시인으로는 김동환, 김소운, 김안서, 김용제, 김종한, 노천명, 모윤숙, 주요한 등 8명이다. 이중 김동환과 노천명을 제외하면 교과서에 올릴 만한 작품이 별로 없다는 게 유씨의 주장이다. 다시 말해 “친일작품의 대부분은 전쟁말기 소위 내선일체를 강조하거나 일본의 전쟁을 미화하면서 군인이나 군속으로 참여하기를 권고하는 등의 명시적 선전물이다. 볼품없고 염치 없는 저급 선전물을 문학이라는 이름으로 지칭하는 것 자체가 비문학적인 행동이며 따라서 친일문학 대신 친일문서로 호칭하는 것이 적절하다”는 요지다.

특히 권말 ‘관계작품 연표’에 실린 110명의 ‘경범죄 위반자’들을 보면 거의 모든 문인이 망라되어 있고, 시 수필 한두 편을 발표한 탓에 명부에 등재된 경우도 있다는 주장이다. 이 가운데 정지용, 이용악, 유치환에 대해서는 명시적인 시편은 제외하되 그렇지 않는 것은 우리 문학자산으로 수용하는 것이 온당하다는 주장이다.

예컨대, 명단에 오른 이용악의 ‘길’을 보면, ‘나라에 지극히 복된 기별이 있어 찬란한 밤마다/숱한 별 우러러 어찌야 즐거운 백성이 아니리’가 문제가 되는데, 첫 아기의 기다림이 있는 터에 나라에도 복된 기별이 있어 세계 긍정의 화해적 심정이 된다는 것으로 읽을 수 있다. 유씨는 “이 작품이 1942년 3월 <국민문학>에 발표되어 ‘복된 기별’이 싱가포르 함락이라는 해석을 가능하게 되었다”면서 이를 협력의 시늉을 전혀 안 할 수 없는 상황에서의 ‘문학적 통행세’라고 지칭했다.

미당의 경우 문학평론가 이경호씨는 “친체제화의 작품활동은 마땅히 책임을 물어야 하나 시인으로서 전 생애에 걸쳐 쌓아올린 창작의 성과가 그런 정치적인 책임으로 무시되거나 훼손되어서는 안된다”고 주장했다.

그러나 문학평론가 박수연씨는 국민문학파가 일제의 국민국가 건설, 언어미학파가 동양적 미학의 창조, 프로문학파가 탈근대적 전체주의의 건설이라는 이념을 나타나는 등 이념적 편차를 보인다면서, 이는 친일문학이 강요에 의한 것이 아니라 시대적 이념을 내재화한 것이라고 말했다.

임종업 기자

blitz@hani.co.kr

광고

기사공유하기