|

|

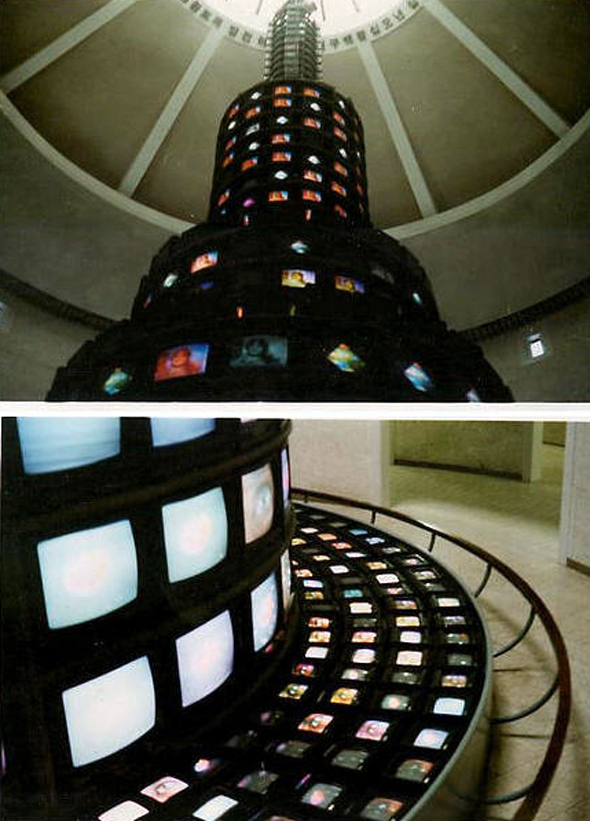

백남준, <다다익선, 1988>, 국립현대미술관

|

"과연 현재 예술은 존재할까?" 이러한 질문은 21세기를 숨가쁘게 살아가고 있는 우리들에게 어쩌면 어울리지않는 구시대적인 발상인지도 모른다. 사실 우리 사회는 각종 예술품들로 그 홍수를 이루고 있고, 예술가, 예술활동 등 ‘예술’이란 단어의 사용이 난무하고 있으며, 수 많은 예술품들이 각종 상업화랑들이나 경매 등을 통해 시장에서 매매가 이루어지고 있다. 이렇게 본다면 현재 분명히 예술은 존재한다고 할 수 있다. 그렇다면 “예술이란 무엇일까?” ‘예술(藝述, Art)’의 근본적인 의미는 동.서양을 막론하고 그 의미의 차이가 크게 나지 않는다. 글자의 의미와 어원으로 그 의미를 유추해 보면, 동양에서 ‘예술’의 의미는 ‘기술’을 의미하며, 서양에서도 ‘예술’의 기본적인 의미는 ‘모방(Mimesis)’과 ‘기술(Techne)’ – 자연을 모방하기 위해서 기술(skill)이 필요하므로 - 을 의미하는 바 그 의미들이 서로 통한다고 할 수 있다. 따라서 이러한 기술을 가지고 있는 사람들이 ‘예술가’라 지칭될 수 있고, 기술을 통한 생산활동과 그 결과물을 ‘예술활동’과 ‘예술품’이라 할 수 있을 것이다. 하지만 당시 ‘예술(藝述, Art)’이라는 단어가 있었음에도 전통적으로 동.서양에서 이러한 생산활동을 하는 사람들을 ‘장인(Craftsman or Artisan)’이라 불렀으며, 이들의 사회적 위치나 평가는 매우 낮았다. 그 이유는 무엇일까? (자신들의 작품에 혼을 불어 넣으며 활동을 하시는 장인분들이 많이 계신것으로 알고있다. 이분들의 지위와 예술세계를 폄하할 생각은 전혀 없음을 분명히 밝힌다. 필자는 이런 장인분들을 진심으로 존경한다. 다만 이에관한 논의는 이 글의 논지와 다른 별개의 것이라는것을 분명히 하고싶다.) 미국의 대표적인 미술 비평가이자 철학자인 뉴욕 콜럼비아대학 명예교수 단토(Dr. Arthur C. Danto) 박사는 그의 대표적 논문인 <예술의 종말(The End of Art, 1984)>에서 1960년대 앤디 워홀을 중심으로 한 상업주의, 대량생산주의의 산물인 팝아트(Pop Art)의 등장으로 “예술은 죽었다”고 진단했으며, 뉴욕 주립대학교 교수이자 비평가인 쿠스핏(Dr. Donald Kuspit) 박사 역시 2004년 발간된 최근의 그의 저서 <예술의 종말(The End of Art, Cambridge University Press, 2004)>에서 전통적인 미학의 범주에서 벗어나고 미의식(Aesthetics)을 파괴하는 현재의 미술경향(Post Art)들을 강하게 비판하며 “예술은 죽었다”고 역설했다. 단토박사는 예술(미술)이 상업주의에 물들어가고 오염되어가는 현실과 또 작가와 작품의 진실성, 고유성(Authenticity), 순수성(Purity)이 상실되어가는 현상을 사회현상학적으로 관찰하며 이러한 결론을 내렸으며, 쿠스핏 박사는 예술의 미학적인 관점에서 현재의 난해한 예술(미술) 경향을 비판적으로 분석하여 같은 결론에 도달했다. 흔히 포스트마더니즘이라 불리우는 20세기 후반~21세기 대표적인 예술(미술) 이론과 산업자본주의라는 조건하에서 이들의 이러한 연구들은 그렇다면 무의미한 것일까?

고대 그리스에서도 예술과 예술가들의 신분에 대한 평가는 위에서 언급했던것과 마찬가지로 전통적인 평가와 별반 다르지 않다. 당시 사회를 이끌던 그리스의 주요 인사들은 미술작품은 좋아했지만 예술활동과 예술가들의 신분에는 부정적인 시각을 드러내고 있었다. 또, 그리스에서 한시적으로 일반 대중들에게 예술활동을 허락한 적이 있지만 여러 문제점들, 특히 그 철학적, 본질적 의미는 소홀히하고 상업적이고 저급한 예술활동에 몰두함으로 인해 일반인들의 예술활동은 그리스에서 엄히 금지되었다. 왜, 동.서양 모두 전통적으로 예술에 관한 부정적이고 비판적인 생각을 가지게 되었을까? 위의 사실들로 유추해보면 예술의 ‘순수성(Purity)’ 을 지키기 위해 예술(미술)의 철학적, 본질적 부분은 소홀히 하고, 단지 ‘예술’을 상업적 수단으로 이용하려는 행위를 경계하려 함이 아니었을까? 그리고 이는 단토 박사의 이론, 주장과 자연스럽게 연결된다. 쿠스핏 박사의 주장은 어떻한가? 1913년 마르셀 뒤샹의 ‘레디메이드(ready-made)’ 이론으로 예술계는 커다란 변화를 가지게 된다. ‘새로운 매체의 발견(Found Object)’ 등의 예술의 새로운 기조들은 예술세계를 급속도로 변화시키며, 기존의 전통미술의 권위를 완전히 뒤엎었다. 비디오 미술, 비디오 설치미술을 예로 들어보자. 확실히 비디오 작품들과 설치작품들, 전위적인 퍼포몬스 등의 작업들은 전통적인 미학 이론에 도전하고 반하고 있다 할 수 있다. 이러한 비디오 등의 새로운 매체들을 활용한 작품들은 과연 예술작품일까? 그렇게본다면 “예술이란 무엇인가?” 대부분의 현대 미술가와 비평가들이 말하듯 모든 사물들은 예술작품이 될 수 있고, 모든 사람들은 예술가가 될 수 있을까? 그럼 사물(Things)과 예술작품(Works of art)의 차이는 무엇이라는 말인가? 그 경계와 차이가 없다는 말인가? 논외로, 지금 한국에서 백남준 선생의 타계를 기점으로 백남준 선생을 위한 추모의 행렬과 그의 예술세계, 오보에(Oeuvre)의 재조명 작업이 한창이다. 또 경기도에서는 도민들의 세금으로 ‘백남준 미술관’을 건립한다고 한다. 물론 반가운 일이지만 마냥 좋아할 수는 없는 일이라 생각된다. 아직 미술사적 평가가 완전히 이루어지지 않은 아니 이제 본격적인 재평가 작업이 시작된 작가의 미술관을 굳이 서둘러 건립할 필요가 있을까? 그리고 ‘비디오아트의 창시자’ 등과 같은 백남준 선생에 관한 한국에서의 평가가 과장된 부분이 없지않는것 같다. 세계의 미술사가나 비평가 중 많은 분들이 백남준 선생을 ‘비디오아트의 창시자’라는 언급을 거의 하지 않고 있으며 이에 관한 많은 논란이 있다. 또, 현대와 같은 범세계적인 시대에 국적을 논하는 것도 어울리지는 않지만, 대한민국 국민들이 낸 공적자금으로 건립되는 사안이기에 작가가 귀화는 아니더라도 그의 작품을 무상기증하는 등의 행위가 이루어지지 않는한 미술관 건립의 정당성 확보가 어렵다고 생각되어 미술관 건립에 좀 더 신중한 검토가 필요하다고 생각된다. 다시 논지로 돌아와서, 현재 대부분의 예술(미술)이 이렇듯 상업주의와 밀접한 관계를 맺고 있음을 부인 할 수는 없다고 생각한다. 이렇게 본다면 단토 박사와 쿠스핏 박사의 논지를 인용하지 않더라도, 세계의 예술(미술)에 있어 최소한 ‘순수미술(Fine Art)’은 죽었다 아니 죽어가고 있는 것이 아닐까?

| 한겨레 필진네트워크 나의 글이 세상을 품는다

기사공유하기