등록 : 2006.04.06 20:14

수정 : 2006.04.06 20:14

|

|

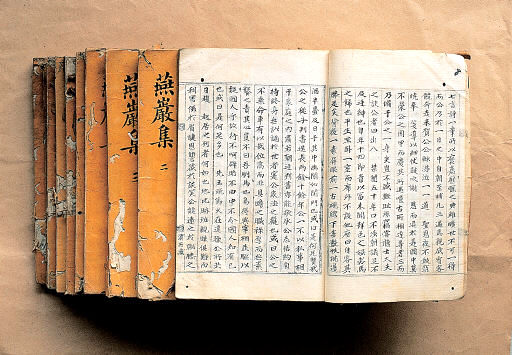

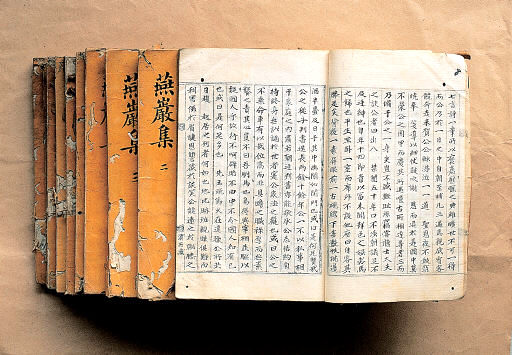

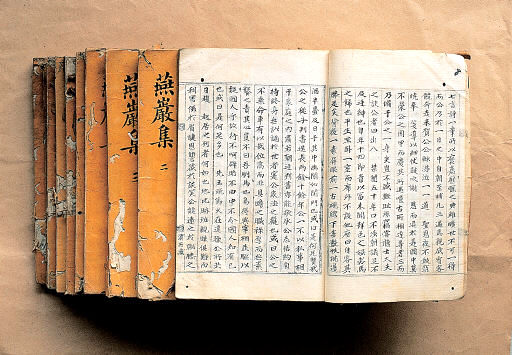

연암집 원문 돌배게 제공

|

박희병 교수 ‘연암을 읽는다’

한문 원문에 주해·평설·총평

해학과 역설의 묘미 제대로

|

|

박지원 초상화 돌배게 제공

|

“…세상에는 참으로 삶을 한낱 꿈으로 여기며 이 세상에 노니는 사람이 있거늘 그런 사람이 석치가 죽었다는 말을 듣는다면 껄껄 웃으며 ‘진으로 돌아갔구먼!’이라고 말할 텐데, 하도 크게 웃어 입안에 머금은 밥알이 벌처럼 날고 갓끈은 썩은 새끼줄처럼 끊어질 테지. 석치는 진짜 죽었구나. 귓바퀴는 이미 문드러지고 눈알도 이미 썩었으니, 이젠 진짜 듣지도 보지도 못하겠지.…”

<연암을 읽는다>(돌베개 펴냄)에 나오는 ‘정석치 제문’의 일절이다. 한문으로 수백자 길이에 지나지 않은 이 짧고, 제문에 관한 통념을 경쾌하게(?) 뒤엎어버리면서도 어떤 장중하고 비감한 제문보다도 고개를 주억거리게 하고 진한 슬픔이 절로 배어나오게 만드는 연암 문장의 걸작이다. 아니 지은이 박희병 서울대 교수(국문과)가 가려낸 걸작이라고 해야 맞겠다. 이 글의 파격과 그것이 배가하는 깊이는 원문 번역문(한자 원문은 싣지 않았다)만 읽어도 느낄 수 있지만, 원문보다 훨씬 길고 다양하고 풍부하게 차려놓은 지은이의 주해와 평설, 총평을 읽어가노라면 요즘 범람하다시피하는 고전읽기가 자칫 얼마나 ‘수박 겉핥기’로 끝나기 쉬운지 역설적으로 되새기게 한다.

‘연암 제대로 읽기’ 또는 ‘연암 정통 독법’이라고나 해야 할 <연암을 읽는다>는 번역 원문 다음에 그것을 다시 몇 개의 단락으로 나눠 첫번째 단락을 배치하고, 그 뒤에 그 단락에 대한 주해를 붙인 뒤 다시 평설을 붙인다. 그리고 다시 그 다음 단락으로 넘어가면 같은 형식이 되풀이되며 마지막엔 이들을 아우르는 짧은 총평이 덧붙는다. 전체 원문을 일별한 다음 다시 단락별로 나뉜 짧은 원문을 되풀이해서 읽고 주해와 평설, 총평을 거치는 동안 독자가 그리는 세상은 점점 깊어지고 넓어진다. 주해는 각주처럼 쉽게 해득되지 않는 부분에 대한 설명이고, 평설은 본격적인 해설에 해당하며, 총평은 말 그대로 마무리 평가다.

주해에 따르면, 제문의 주인공 정석치는 정조가 총애했던 이가환의 처남으로 문과급제 뒤 지평과 정언을 지낸 정철조인데, 담헌 홍대용과 함께 연암의 절친한 벗이었다. 그리하여 ‘고급정보’들이 부가되는 이 과정이 끝난 뒤 다시 처음으로 되돌아가 읽는 원문은 처음 대했을 때와는 차원이 다른 글이 된다. 비유와 풍자, 해학, 역설, 알레고리 등을 종횡으로 구사하면서 진부함과 상투성을 배척한 연암 문장의 특성을 그 시대배경과 함께 제대로 음미하게 되는 것이다. 원문뿐만 아니라 책 전체를 생동감있게 만드는 것은 오랜 한문공부로 다져진 저자 박 교수의 내공깊은 글솜씨와 사유의 폭이다. 그 자신이 대단한 문장가다.

‘말 머리에 무지개가 뜬 광경을 적은 글’ ‘죽오라는 집의 기문’ ‘중국인 벗들과의 우정에 써 준 서문’ ‘<초정집> 서문’ ‘<말똥구슬> 서문’ ‘큰누님 박씨 묘지명’ 등 20편의 길지 않은 연암 문장들은 이렇게 해서 “사물의 표상과 의미를 확장하고 사물을 보는 새로운 관점을 제공한다”고 지은이가 예찬한 제 본령을 획득한다. 달리 말하면 이렇다. “연암을 읽는다는 것은 무엇인가. 연암 속으로 들어가는 것을 말한다. …‘나’가 연암 속으로 들어가기만 하는 것이 아니라, 연암이 ‘나’ 속으로 들어오기도 하며, 이 과정을 통해 죽었던 연암은 환생하게 되고, ‘나’는 내가 속한 좁은 시공간을 넘어 자아의 놀라운 확충을 경험하게 된다. 실로 경이로운 일이다.”

20개 텍스트들은 5년 전부터 계속해온 연암 산문 강독인 ‘연암강회’와 서울대 국문과 대학원 수업과정을 거친 것들 중 지은이가 가장 아끼는 것들이다.

한승동 선임기자

sdhan@hani.co.kr

광고

기사공유하기