|

|

“(평소엔 다정하지 않지만) 그럼 다정한 척 해볼까?” 부인 정덕미(74)씨의 농담에 부부가 활짝 웃었다.

|

[커버스토리] 월북 예술가들과 깊은 교유

투옥·밀항 등 시대적 풍파 속 연출 창작 평론작업 한 평생

한국 최초 음악교과서 만들고 60년대 뮤지컬붐 일으켜

박용구의 일생은 예술을 사랑한, 연약한 자유주의자의 그것이었다.

월북한 시인 설정식, 작곡가 김순남 등과 친하게 지냈던 진보적인 지식인이었지만, 본격적인 조직생활을 하지는 않았다. 일제나 독재정권에 부역하지 않았지만 정면으로 저항하지도 않았다.

두 차례의 짧은 투옥과, 망명과도 같았던 두 차례의 출국에도 불구하고 그는 크게 상처받지 않았다. 그리고 그때마다 그에게 은신처를 제공해 준 것은 다름아닌 예술이었다.

|

|

박용구 선생이 쓴 우리나라 최초 음악평론집 〈음악과 현실〉(1949)

|

|

|

심포닉아트 첫 대본 〈삼별초〉(2005)

|

1934년 일본으로 유학을 간 그는 니혼대학교에서 미학을, 니혼고등음악학교에서 음악을 전공했다. 최승희의 스승인 이시이 바쿠로부터 6개월 동안 무용을 배우기도 했고, 연극배우로 활동하기도 했다. 해방 뒤에는 우리나라 최초의 음악교과서 〈임시중등음악교본〉을 만들기도 했다. “물자가 귀했던 시절이었잖아요. 친구 설정식이 미군정청 여론부장이어서 종이를 한 트럭 내주더라고. 그래서 5만부를 찍었지요. 남로당원이었던 설정식이는 나중에 월북했는데, 결국 처형당했지. 천재였는데 말이에요.” 그의 또다른 친구인 작곡가 김순남도 월북했다. 김순남과의 인연은 그가 이승만 정권의 매카시즘에 염증을 느껴 일본으로 밀항하는 계기가 된다. “오제도의 국민보도연맹이 명동 시공관에서 민족예술제라는 행사를 주최하는데 허락도 없이 나를 참가자로 만들었더라고. 월북한 예술가들한테 투항하라는 메시지를 읽는 것인데, 김순남이는 내가 맡고, (월북 전의) 설정식은 임화를 맡고 그런 식이었지요. 나는 남로당원도 음악동맹원도 아니었는데, 단지 친하다는 이유로 말이에요. 해서, 아 이제 내 설 땅은 없구나, 하고 밀항을 결심했죠.” 일본 도쿄의 고마키 발레단에서 문예부장을 지내다 4·19혁명으로 이승만이 물러난 뒤 귀국한 그는 한 차례 더 매카시즘의 희생양이 된다. 5·16 군사쿠데타로 정권을 잡은 군부에 의해 간첩으로 몰린 것이다. 6개월 만에 무죄로 풀려나와 오페라와 연극 연출을 하던 그에게 먼저 손을 내민 것은 김종필 당시 공화당 총재였다. 북한의 대형 집체극에 맞서기 위해 만들었다 문을 닫았던 한국예그린악단을 다시 살려달라는 제안이었다. “뮤지컬을 할 수 있도록 해달라”는 조건을 달고 단장직을 수락한 그는 〈살짜기 옵서예〉 〈꽃님아 꽃님아〉 등을 히트시키며 뮤지컬 붐을 일으켰다. 그가 뿌린 씨앗은 40년의 세월을 넘어 오늘날 제2의 뮤지컬 붐으로 살아나고 있다. 이후 ‘야성’으로 찍힌 그는 1989년 여소야대 시절 초대 방송문화진흥회 이사장을 지냈을 뿐, 평론가와 작가로 초야에 묻혀 지냈다. 그는 요즘 〈낙원에서 멋대로 살기〉(가제)라는 사회문화 비평서를 쓰고 있다. “지금까지 쓴 것과는 달리 낙천적인 익살과 신명으로 우리 민족의 희망을 밝히는 얘기”다. 여생을 한반도 르네상스를 앞당기는 일에 던지기로 했다는 그는 여전히 ‘싱싱하게’ 꿈꾸는 청년이다. 글 이재성 기자 san@hani.co.kr 사진 이종찬 기자 rhee@hani.co.kr

“한류를 한반도 르네상스의 출발점으로!” “대중예술을 고급예술로” 장르 벽 허무는

심포닉 아트와 건물 벽화운동 제안

|

|

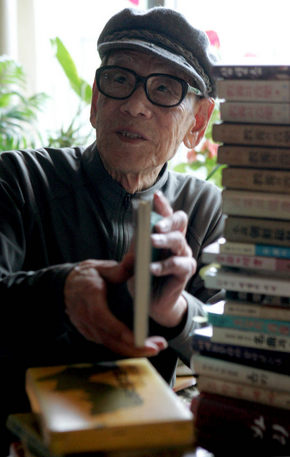

쌓아올린 책처럼, 인생도 켜켜이 쌓여있다. 지난 5일 평창동 자택에서 박용구 선생이 자신의 저서 더미 옆에서 포즈를 취했다. 그는 장서와 자료들을 모두 한국예술종합학교에 기증했다.

|

광고

기사공유하기