등록 : 2006.07.03 07:30

수정 : 2006.07.04 12:00

[문화재가 털린다] (하) 사라진 ‘안동 광흥사 활자본’의 진실은?

현존하는 세계 최고 금속활자본인 <직지심체요절>보다 발간 연대가 50년 앞서는 고려시대 금속활자본이 도난 과정에서 세상 밖으로 나왔다는 주장이 나와, 정치권과 불교계가 비상한 관심 속에 이 책의 행방을 추적하고 있다. 이 주장대로라면 금속활자의 역사를 새로 쓰는 세계적인 발견이기 때문이다.

“발간 연대 직지심체요절보다 빨라”-“조선초 목활자본”

도굴꾼=교수 주장 엇갈리지만 행방 아무도 몰라

어쨌든 귀중한 자료…누군가 ‘선의취득’ 노리는듯

엇갈리는 주장=최근까지 국회 문화관광위원회 위원을 지낸 김원웅 국회 통일외교통상위원장은 2일 “7년 전 경북 안동 광흥사에서 고려시대 금속활자본이 도굴됐으나 그 뒤 행방이 묘연하다는 주장이 있어 추적 중”이라고 밝혔다. 김 위원장은 지난 5월 충남 공주교도소를 방문해 이 금속활자본을 도굴했다는 ‘희대의 문화재전문털이범’ ㅅ아무개(45·수감 중)씨를 면담했다.

ㅅ씨는 김 위원장에게 “1999년 여름 광흥사 응진전에 침입해 토불을 깬 뒤 복장유물을 털었고 여기에서 나온 불경을 대전의 ㅈ아무개(68)씨에게 가져가 감정을 받았다”며 “ㅈ씨가 책을 살펴본 뒤 ‘고려시대 금속활자본’이라고 얘기했다”고 말했다. ㅈ씨는 고서·불경 등에 대한 전문지식을 바탕으로 장물 감정을 해주는 이른바 ‘상선’이다. (

관련기사 <한겨레> 6월30일치)

|

문화재 키워드 직지심체요절이란

1372년 백운화상이 역대 불조선사들의 주요말씀을 초록한 것을 1377년(고려 우왕3년)제자인 석찬과 달잠이 청주의 흥덕사에서 간행했다. 정식 이름은 <백운화상초록불조직지심체요절>이다. 1972년 프랑스 파리에서 개최된 ‘책’ 전시회에 <직지심경>이라 소개돼 한때 잘못 불리기도 했다. 구텐베르크의 금속활자보다 73년이 앞서는 세계적인 유물로, 상·하 두 권 가운데 지금까지 전해지는 것은 하권 1책뿐이다. 구한말 초대 주한대리공사로 부임한 콜랭 드 플랑시(1853~1922)에 의해 반출돼 현재 프랑스 국립도서관에 소장돼 있다. 2001년 세계기록유산으로 지정됐다.

|

|

|

ㅈ씨는 최근 <한겨레> 기자와 만나 “ㅅ씨가 불경 한 권을 가져와 봤더니 금속활자본이 틀림없었다”며 “책의 맨 뒤 여섯째 줄에 책의 발행 연대를 알리는 ‘간기’가 적혀 있었는데 <직지심체요절>보다 50년 앞섰다”고 주장했다. 그러나 ㅈ씨는 “책의 이름은 정확히 기억나지 않으며 앞의 서너쪽이 번져 있어 판독이 어려웠으나 사찰에서 발행한 책이었다”고 덧붙였다.

그러나 이 책을 봤다는 또 다른 사람은 전혀 다른 주장을 펴고 있다. 남권희 경북대 교수(문헌정보학)는 “2000년께 상주의 ㅈ아무개씨 부탁으로 책을 봤더니 원나라 때 지어진 불서인 <설두화상어록>이라는 책이었다”며 “종이 재질과 책의 모양, 활자체 등으로 판단할 때 조선 세조 때 간행된 목활자본”이라고 주장했다. 그는 “책이 집필된 연대가 서문에 나와 있는데 이를 발간 연대와 혼동한 것 아니겠느냐”고 말했다.

금속활자? 목활자? 책은 사라져=이처럼 양쪽 인사들의 주장이 엇갈리는데 대해, 이들이 착각이나 실수로 서로 다른 책에 대해 얘기하고 있다고 보는 전문가들도 적지 많다. 문화재털이범 ㅅ씨나 상선 ㅈ씨, 남 교수 등은 모두 자타가 공인하는 이 분야의 ‘최고 전문가’들인 탓이다.

전문가들은 <직지심체요절>보다 앞서는 금속활자본이 광흥사에서 발견됐을 ‘개연성’을 인정하고 있다. <직지심체요절>이 발간되기 140여년 전 이미 금속활자를 사용했다는 기록이 남아 있는데다, 광흥사는 신라시대에 창건돼 고려시대에 크게 번창한 사찰이기 때문이다. 문명대 동국대 교수(미술학부)는 “광흥사는 지금은 쇠락했으나 고려시대 귀중한 전적이 많았던 유명한 절이므로 불타지 않은 응진전 불상엔 고려시대 유물이 남아 있었을 가능성이 있다”고 말했다.

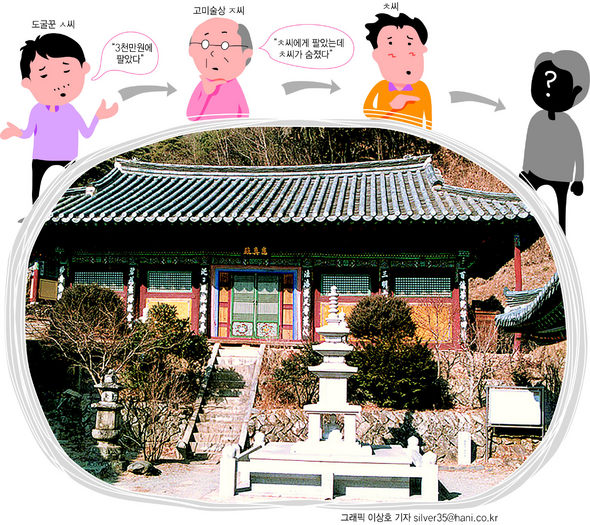

하지만 실체적 진실을 찾는 데 무엇보다 중요한 ‘실물’의 행방은 묘연한 상태다. 문화재털이범 ㅅ씨는 “훔친 책을 경북 상주에 사는 ㅈ씨에게 3천만원을 주고 팔았는데 ㅈ씨가 다시 아는 교수에게 맡긴 걸로 안다”고 말했다. 그러나 ㅈ씨는 취재진과 전화 통화에서 “2001년께 ㅊ아무개씨에게 팔았는데 ㅊ씨는 이후 숨졌다”고 말했다.

이에 대해 김원웅 위원장은 “‘고려시대 금속활자본’이든 <설두화상어록>이든 책이 아직까지 나오지 않고 있는 것은 누군가 ‘선의취득’을 노리고 때를 기다리고 있는 것”이라고 말했다. 배현숙 계명문화대 교수(서지학)는 “설령 이 책이 <설두화상어록>이라고 해도 아직까지 국내 서지학계에 보고되지 않은 귀중한 보물급 문화재”라고 말했다.

풀리지 않고 있는 ‘사라진 고려시대 금속활자본 미스터리’는 문화재 보호에 무방비인 우리 사회의 현주소를 압축적으로 고발하고 있는 셈이다. 이유주현 이정국 기자

edigna@hani.co.kr

<직지심체요절>보다 앞선 금속활자본 실존 가능성은 얼마?

전문가들은 <직지심체요절>보다 빠른 고려시대 금속활자본의 존재 가능성에 대해 “학문적으로는 가능하다”고 입을 모은다. 지금까지 문헌상 금속활자로 간행된 최초의 책으로 밝혀진 것은 고려의 <남명천화상송증도가(南明泉和尙頌證道歌)>다. 현재 목판본으로 남아있는 이 책은 발문에 책을 찍게 된 사연을 밝히고 있다. 몽골의 침략으로 수도를 강화로 옮긴 1232년(고종 19년) 이전에 이미 금속활자본으로 찍었던 것을 1239년 강화도에서 책을 뒤집어 이를 목판으로 새긴 뒤 다시 찍었다는 내용이다. 그러나 아직까지 학계에서 공인하고 또한 실물로 확인된 고려시대 금속활자본은 프랑스 국립도서관에 소장된 <직지심체요절>(백운화상초록불조직지심체요절·1377년)과 <직지…> 활자를 이용해 찍은 <자비도량참법> 두 가지밖에 없다.

ㅅ씨가 금속활자본을 훔쳤다고 주장하는 안동 광흥사에 대해서도 관심이 쏠리고 있다. 안동 광흥사는 신라시대 창건한 절로 고려시대 크게 번창했으나 이후 쇠퇴했으며 특히 1940~50년대엔 대화재와 전란으로 대웅전·극락전 등 주요 전각이 불타거나 무너져내려 응진전만 옛 모습으로 남아 있는 상태였다. 그 와중에 고려시대 불경인 <취지금니묘법연화경(翠紙金泥妙法蓮華經)>(보물 제314호)과 <백지묵서(白紙墨書)묘법연화경>(보물 제315호) 등 잘 알려진 중요 문화재들은 국립경주박물관으로 옮겨졌다. 문명대 동국대 미술학부 교수는 “광흥사는 지금은 쇠락했으나 고려시대 귀중한 전적이 많았던 유명한 절이므로 불타지 않은 응진전 불상엔 고려시대 유물이 남아있을 가능성도 있다”고 말했다.

광고

기사공유하기