|

|

혜원 신윤복의 <미인도>(왼쪽)와 문화방송 드라마 <궁>의 주인공 윤은혜.

|

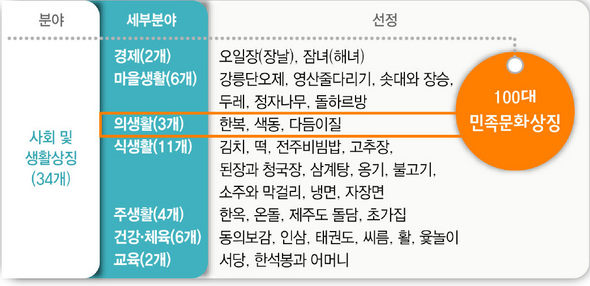

‘입는’ 옷에서 미디어속 ‘보는’ 옷으로 우리는 언제나 한복의 아름다움을 예찬해왔다. 선이 날렵하다, 우아하다, 자연스럽다 등 늘 한복에 따라다니는 찬사다. 어떤 디자이너는 한복을 ‘바람의 옷’이라고 부르며 해외에 알리고 있기도 하다. 한복은 민족이 누려온 오랜 의생활의 산물이며 영혼이다. 그런데 지금은 영혼이 아니라 육체가 문제다. 오늘날 한국인들은 실생활에서 한복을 거의 입지 않는다. 더이상 한복을 입지 않는다는 것은 한복이라는, 영혼을 담는 육체 자체가 소멸되고 있음을 의미한다. 한복은 점차 현실에서 사라지고 있다. 그런데 최근 한복이 새 육체를 얻고 있다. 그것은 미디어다. 영화 <스캔들>, <음란서생>, <왕의 남자>와 텔레비전 드라마 <대장금>, <궁>과 같은 사극 속에서 한복은 다시 생명을 잇고 있다. 사극을 영어로는 ‘코스춤 드라마’(코스프레가 아니라)라고 하는데, 사극에서 가장 인상적인 것이 바로 시대복이기 때문이다. 사극 속 한복은 고증에 충실하기보다는 시청자들의 감각에 맞춰 화려하게 디자인된 또 하나의 스펙터클이다. <궁>의 퓨전 한복은 이런 경향이 극단적으로 나타난 사례다. 아무튼 오늘날 한복이 가장 활발하게 살아 있는 곳은 현실공간이 아니라 영화나 텔레비전 같은 대중매체 속에서다. 이제 한복은 ‘입는’ 옷이 아니라 ‘보는’ 옷이다. 한복과 관련한 어떠한 접근도 이런 인식에 바탕하지 않는 한 빗나간 것이 될 수밖에 없다. 시대 변화에도 불구하고 한복은 반드시 ‘입는’ 옷이어야 한다는 사고방식으로는 스펙터클화한 한복의 의미를 읽어낼 수 없다. 물론 현실에서 사라진 대신 미디어 속으로 들어간 한복, 그리하여 스펙터클화된 한복을 한복의 역사에서 어떻게 평가해야 할지의 문제는 매우 흥미로운 것이 아닐 수 없다. 분명한 것은 앞으로 더욱 많은 문화유산들이 미디어 속에서 생명을 이어가리라는 점이다. 어차피 시간이 지나면 한복이나 도깨비 등이 모두 현실에서 볼 수 없는, 민족문화의 이미지 아카이브로만 존재할 것이라는 측면에서 마찬가지일지도 모른다. 전통의 미디어화야말로 문화유산을 콘텐츠화하려는 현재적 욕망과 잘 맞아떨어지는 것일 수도 있다.

|

색동

질서에서 탈출한 색채의 유희 “어떤 색을 좋아하세요.” 흔히 주위 사람에게 던지는 질문이다. 선호하는 색에 따라 그 사람의 성격을 알아맞추는 게임을 하기도 한다. 하지만 이런 물음을 조선시대 사람에게 한다면 넌센스가 될 것이다. 옛 사람이라고 해서 나름대로 좋아하는 색이 없지는 않았겠지만, 색을 개인적 속성과 연결시키는 것은 상상도 하지 못할 것이기 때문이다. 옛 사람들에게 색이란 객관적인 의미 체계이지 개인적 선호의 대상은 아니었다. 색이란 원래 상징 질서에 속하는 것이므로 객관적이고 사회적이며 심지어 우주적인 것이기도 하다. 개인은 사용할 뿐 결코 의미를 만들어내지는 못한다. 우리의 대표적인 전통 색채 질서는 오방색(五方色)이다. 오방색은 말 그대로 동서남북과 중앙이라는 다섯 방위에 대응되는 색채 질서다. 이를테면 적색은 남쪽, 흑색은 북쪽이란 식이다. 오방색은 전통사회의 모든 생활과 시스템에 대응된다. 오늘날 우리는 동쪽이 청색이고 서쪽이 백색을 의미한다는 식의 사고방식을 이해하기 어렵다. 우리 눈에 오방색이란 형이상학적 표상이 아니라, 그저 울긋불긋 화려한 색채의 조합으로 보일 뿐이다. 그런데 이처럼 엄격한 색채 질서 속에서도 자유분방한 조합이 가능한 것이 있었다. 색동이 그렇다. 색동은 여러 색의 옷감을 잇댄 배합을 가리킨다. 색동저고리, 색동치마가 다 그런 것이다. 색동은 오방색이란 색채의 형이상학적 질서에서 벗어난 자유로운 코디네이션 방법이었다. 흔히 몬드리안의 추상화에 비견되는 조각보도 일종의 색동 배색이라 할 수 있다. 오방색의 엄격한 질서 바깥에서 나름대로 자유로운 색채의 유희가 가능했던 것이다. 오늘날 우리는 학교에서 오방색이 아니라 삼원색을, 색동이 아니라 먼셀의 색상표를, 명도와 채도를, 보색을 배운다. 오방색이나 색동 같이 강렬한 원색으로 이루어진 코디네이션은 현대적 관점에서 보았을 때 그리 세련되어 보이지 않을 수도 있다. 하지만 그것들이 우리의 전통 색채문화를 대표하는 개성적 배색임은 분명하다. 색동을 현대적 방식으로 사용한 좋은 예는 바로 아시아나항공의 색채 디자인이다. 항공기 꼬리날개, 승무원 유니폼 등에 사용된 색동은 현대적이면서도 세련되어 보인다. 더구나 아시아나 항공의 아이덴티티 프로그램을 만든 회사가 외국 CI회사였음은 흥미롭다. 그들 눈에도 색동이 가장 한국적인 색채 코디네이션으로 인식되었다는 말이기 때문이다.

다듬이질

주름진 삶 펴는 ‘타타타’

|

|

기사공유하기