|

|

창세기에 나오는 아라랏산. 아르메니아 고원에 흰 눈을 이고 우뚝 솟아 있는 성산 아라랏. 해발 5164미터의 사화산으로 현지인들은 ’아으르산’이라고 부른다.

|

정수일의 실크로드 재발견 <43> ‘노아의 방주’ 전설 아라라트산

닥친 일정이 만만치 않다. 디야르바크르를 떠난 뒤 반을 거쳐 목적지 아라랏 산이 있는 도우바야즈트까지 580여km를 가야한다. 구릉 지대를 치달아야하고, 도로 사정도 안 좋다. 아침 7시 호텔을 떠나 두 시간쯤 달렸다. 고즈루트에서 티그리스 강을 건넜다. 강폭은 200m쯤 되나, 깊이는 얕아 보인다. 강을 넘자 군데군데 새하얀 꽃잎이 나풀거리는 담배밭이 펼쳐졌다. 햇볕에 말린 오종종한 밀짚 더미도 눈에 띈다. 반 호숫가에 있는 인구 5만의 타트반에 이른 뒤 일곱 무지개 색을 띤다는 아름다운 반호(반 괴뤼)를 왼편에 끼고 두 시간여를 달려 동부 최대의 도시 반에 닿았다. 반호는 터키에서 가장 큰 호수이며 보기 드문 염수호(소금호수)다. 호수 넓이가 3713㎢, 둘레 길이는 무려 500여km나 된다. 전능한 신이 염수호 대신 담수호를 선물했다면, 터키 동부의 면모는 크게 달라졌을 것이다. 역사가 불허한 가설을 되새기면서, 해발 223의 가라자슈 준령을 넘었다. 축구장보다 긴 135m 배 흔적 산등성이에 도장 찍힌 듯배 어디에 있는지 실체 찾으려 탐사 잇따르지만 아직도 수수께끼 반은 호반의 도시답게 정갈했다. 도심 교차로를 지나는데, 상징물인 큰 고양이 조형물이 나타났다. 무심코 지나치는데, 안내원이 고양이 눈 색깔을 보라고 했다. 새하얀 털빛에 한쪽 눈은 파랗고, 다른 쪽은 노랗다. 눈 색깔은 서로 엇바뀌기도 하는데, 다른 곳에 보내면 눈 색깔이 없어진다고 하니 정말 이색적인 변이(變異)동물이다. 히타이트 식당에서 명물인 닭고기 케밥으로 점심을 때운 뒤 성채를 구경했다. 기원전 9세기 전반, 여기서 문명을 꽃피운 우라루트 왕국의 살두르 1세가 돌산을 따라 도시 외곽에 지은 다층 구조물이다. 길이 1.5km의 우람한 성채는 셀주크, 오스만 시대를 거치면서 석회암과 벽돌 등으로 증축되었다. 해가 기울자 여정을 다그쳐 도우바야즈트로 향했다. 채석장, 늪 지대를 지나 갑자기 울퉁불퉁한 검은 용암 지대가 펼쳐졌고, 내리막길에 접어들자 멀리 머리에 흰눈을 인 아라랏 산이 눈에 들어온다. “아, 아라랏 ! ”일행은 흥분을 감추지 못했다. 오후 5시 넘어 산 기슭에 있는, 인구 10여만의 도우바야즈트에 도착했다. 고원이라 날씨는 한결 시원하다.

|

|

|

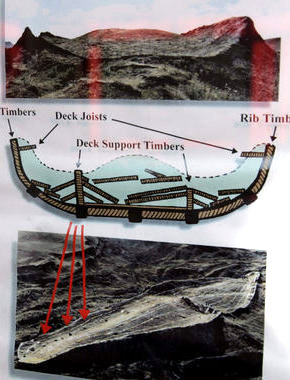

아라랏산 건너편 ’방주박물관’ 전망대에서 바라본 배모양의 화석. 이 방주는 원래 건너편 아라랏산에 있던 것이 홍수에 밀려 이곳으로 옮겨졌다는 것이다.

|

‘창세기’에 표착했다는 기록 멀리 서북쪽 맞은편 솟은 대아라랏 산(그 뒤에 높이 3,896m의 소아라랏 산이 보임)을 바라보면서, 4500년 전 어떻게 축구장 길이보다 더 큰 배(성경의 기록으로는 길이 13, 너비 22., 높이 13.)가 만들어졌으며, 또 어떻게 여기까지 떠밀려 올 수 있었을까 하는 의문들이 꼬리를 물었다. 방주를 탐사한 역사적 전말을 돌이켜보면, ‘방주’ 화석의 발견도 의문을 풀어줄 수 없다. 왜냐하면 유사한 ‘발견설’이 백출했기 때문이다. 기원 초 아르메니아 수도자 하고피안이 방주를 찾아 세 번째로 이 산에 올랐을 때, 하나님은 사람이 올라와서는 안 된다는 경고를 보냈다고 전해진다. 이때부터 2천여년 동안 아라랏 산은 성역으로 간주되어 입산이 금지되었다. 1829년 간 큰 독일인 파로트가 금기를 깨고 산꼭대기에 올랐으나 방주는 찾지 못했다. 1883년에는 지진 피해를 조사하던 터키 관리들이 산등성이를 타고 흘러내린 빙하 속에서 검은 나무 구조물을 발견했는데, 안에 높이 쯤 되는 칸막이가 줄지어 있었다고 한다. 물론 이는 발견자의 말일 뿐, 사진 등 입증자료가 없어 유야무야되어 버렸다.

|

|

이곳 방주박물관에 전시된 1977년 월리암 와트를 위시한 미국 고고학박물단들의 연구 자료들

|

아라라트산과 실크로드

유럽 잇는 북방노선 핵심 길목 마르코폴로도 중국 갈때 지나 호수의 도시 반과 노아의 방주 전설이 깃든 아라라트 산 부근의 도우바야즈트 고지는 아시아 지역 서방 실크로드의 마지막 숨통에 해당하는 길목이다. 터키의 터전인 아나톨리아(소아시아)고원의 동쪽 끝 현관이자 이란 접경 지역으로서 물동량이 가장 많았던 실크로드 오아시스로는 이 좁은 산악 구간을 거쳐 소아시아와 유럽으로 다시 갈래를 지어 뻗어나갔던 것이다. 7~10세기와 12~13세기 몽골제국 시대 파미르 고원 서쪽의 서방 실크로드는 중앙아시아-이란 북부-소아시아로 가는 북방 간선과 아프가니스탄-이란 남부-바그다드-시리아로 통하는 남방 간선이 있었다. 도우바야즈트 지역은 바로 이 북방 간선의 핵심 길목으로 그 전략적 중요성이 각별했다. 중국 장안에서 출발한 오아시스로 대상들의 카라반 행렬은 파미르 준령을 넘은 뒤 중앙아시아 사막과 이란 북부의 니샤푸르, 라가에(테헤란), 타브리즈를 거쳐 이곳의 험준한 준령과 고원 지대를 지나야만 소아시아 평원으로 접어들 수 있었다. 게다가 터키-이란 접경지대는 동서문명이 미묘한 갈등을 빚는 최전방 전선이기도 했다. 고대 로마제국기에는 파르티아와 사산조, 중세 때는 비잔틴 제국과 셀주크튀르크, 일한국 등이 할거했으며, 19~20세기 들어서는 러시아와 튀르크, 이란의 각축장이었다. 국경 인근에 이슬람 세계에 둘러싸인 동방의 기독교국 아르메니아가 있었던 것도 끝없는 분쟁의 씨앗이었다. 터키인들이 19세기 말~ 20세기 초 지역 토착민 아르메니아인들을 무더기로 학살, 추방했던 것은 바로 이 지역이 지닌 정치, 경제적 가치 때문이었다. 이런 지정학적, 교류사적 중요성 때문에 고대부터 동서양의 숱한 탐험가, 외교사절들이 이 길을 통해 유럽과 중앙아시아, 중국을 오고가면서 발자취를 남겼다. 〈동방견문록〉을 쓴 13세기 베네치아인 마르코 폴로 또한 중국 가는 길에 이 동부 아나톨리아의 변방을 지났다. 그는 에르주룸에서 반 호수 동북 연안의 고도 에르지쉬를 거쳐 아르메니아, 그루지야, 이란으로 갔는데, 이 지역을 “여름에는 가축에 안성맞춤인 좋은 목지가 있으나, 겨울에는 폭설과 추위로 가축과 사람이 머무를 수 없는 곳”이라고 소개하고 있다. 13세기 동방 네스토리우스교 사제 랍반 소마, 14세기 베네치아에서 중국 원대의 궁정으로 갔던 사제 오도릭, 15세기 티무르 제국의 수도 사마르칸트를 찾았던 스페인 사절 클라비호 등이 모두 아나톨리아 동쪽 변방의 실크로드를 지났던 이들이다. 노형석 기자 nuge@hani.co.kr

| |

기사공유하기