|

|

대물림으로 전해 온 베틀에 앉은 일흔두살 백순기 할머니. 여름옷 짓는 천 ‘춘포’를 짜는 백순기 할머니 집은 며느리들이 대를 이어가며 그의 며느리에 이르기까지 5대째 이 일을 해왔다.

|

모시 한올 비단 한올 날창날창 최고 여름옷 ‘춘포’

5대째 베틀잡이 딱 한 집에서 겨우 명맥

할아버지 ‘속사포 수다’ 2시간 듣고서야 구경

시어머니 대이은 할머니 반세기 솜씨 며느리에

진짜 장인 몰라보고 서양 명품만 좇았구나

이지누의 인물로 세상읽기/청양 운곡에서 춘포 짜는 백순기 할머니네 경기민요 베틀가에 갖은 베의 종류가 나오는데 주로 북한 지역의 것들이다. 각각의 노래에 따라 서로 다른 베의 종류가 나오지만 주로 평안도의 양덕과 맹산의 중세포 혹은 중서포, 함경도 길주와 명천의 세북포, 평안도 초산이나 벽동에서 짜던 칠승포와 더불어 희천이나 강계에서 짜던 육승포, 영원과 덕천의 오승포와 함경도 회령과 종성의 산북포가 그것이다. 그 외에는 조포와 경북 안동지방의 안동포, 당모시를 일컫는 생당포와 더불어 춘포(春布)라는 것이 나온다. ‘베틀가’에 나오는, 이름만 알던 베 어디 그뿐인가. 비단타령에는 100여 가지가 넘는 우리네 베의 종류가 나오는데 그곳에도 어김없이 춘포가 끼어 있으며 심청전이나 흥부전 그리고 춘향전과 같은 판소리에도 춘포가 빠지지 않는다. 하지만 그 사실을 알게 되었을 때만하더라도 나는 그것이 어떤 옷감인지 잘 몰랐다. 책에서 그 이름만 보았을 뿐 옷감을 본 적도, 그것으로 옷을 지어 입은 사람조차도 보지 못했다. 그러니 당연히 궁금할 수밖에, 마음이 동해 아직 춘포를 짜는 분이 계신지 수소문을 해 충북 청양으로 찾아 간 것이 7년 전이다. 다행히 운곡면의 한 집에서 명맥을 잇는다는 이야기를 들은 것이다. 춘포를 짜는 이는 일흔 둘이었던 백순기라는 분이었으며 그니의 동갑내기 남편은 이상준 씨였다. 그이네 집안 며느리들이 대를 이어가며 4대째 춘포짜는 일을 해 왔다고 하니 백순기 할머니가 4대째 베틀을 잡은 셈이다. 읍에서 20분 남짓, 아침 댓바람에 찾아 들었지만 싫은 내색 하지 않은 그들은 자리에 앉자마자 “춘포가 뭐래요. 있으면 구경이나 한 번 했으면 좋겠네”라는 나의 말에 백순기 씨가 “춘포가 여름 옷 짓는 천이지, 아는 사람 벨로 없을껴, 요 지방에서만 쬐끔 했다니께 아는 사람들이 있기나 하것어. 저 건넛방에 짜 놓은 게 있는데 봐 봐유”라고 했다. 그제야 나는 춘포를 볼 수 있을 줄 알았다. 그러나 할머니가 말을 마치고 일어서려고 하자 곁에 앉았던 할아버지가 거들기 시작했다.

“요게, 춘포라는게, 일정 때, 그라니께 내가 국민학교 대니고 졸업하고 헐띡에, 그때는 요 운곡면 일대에는 안 헌 집 없이 춘포로다 다 했어. 그러니께 먹고살게 있시야지, 누에꼬치 따 갖고 그놈 실 뽑아 갖고 춘포 했는디, 누에꼬치는 알지 뽕잎 먹는 누에꼬치 말이여, 아, 그란데 일본 놈들이 죽어라 춘포를 못 짜게 허는기여. 집집마다 누에를 몇 장이나 치는지 그놈들이 다 알아도 그거를 전부 다 갖다 바칠 수는 없는 노릇 아녀, 그래 춘포 길쌈 할라고 한 장, 두 장 빼 돌린다 말여, 그라고 수매 헐 띡에 쪼끔 갖고 가믄, 누에 어쨌느냐고 닥달을 헌단 말이여, 그라믄 누에 농사짓다가 실패 봤다고 혀도 그놈들은 믿지를 않어, 독한 놈들이여 그놈들이…” 의외의 복병이었다. 더구나 말이 빠르기를 충청도 사람이라고 짐작할 수 없을 만치 속사포였으니 당황스럽기 짝이 없었다. 그뿐인가. 내가 할머니에게 물으면 대답을 가로채서는 질문과는 영판 딴 곳으로 끌고 가서는 던져 놓기 일쑤였다. 생각해보라. 춘포짜는 집의 안방에 들어가서 한 번도 보지 못한 춘포를 보는데 2시간이나 걸렸다면 믿겠는가. 나는 그만 할아버지의 수선스러운 수다에 휘말리고 말았던 것이다. 그러나 연신 웃음을 머금은 채 기관총같이 쏘아대는 할아버지의 입담과 넉살에 유쾌하기 짝이 없었다. “할아버지는 뭔 말이 그래 빠르대유, 알아들을 수가 없어요.” 라고 하자 “하하하, 그려, 내가 성질이 급해갖고 그런겨” “아까 밭에서 뭐 하시던 거 그거 손 안 보셔도 되나요. 요새 한창 바쁠 때 잖아요”하며 방에서 밀어내려 했으나 “하이고, 바쁜 거 없어, 바쁘면 또 어뗘, 충청도는 본래 그런기여, 괜찮으니께, 신경 쓰질 말어, 허던거나 계속 혀” 하시는 것이 아닌가. 그때를 놓치지 말아야했다. 그러나 할머니와 몇 마디 주고받느라 잠시 머뭇거리고 만 것이 잘못이었다. 할아버지는 그 순간을 놓치지 않고 파고들었다. “하이고 바쁜 거 없어, 본래 그랴”

|

|

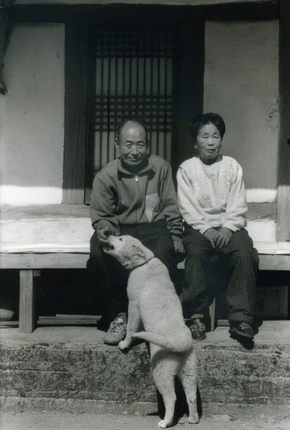

대물림으로 춘포를 짜는 백순기 할머니(오른쪽)와 유쾌한 수다쟁이 이상준 할아버지 부부.

|

|

|

이지누/글쓰는 사진가

|

광고

기사공유하기