|

|

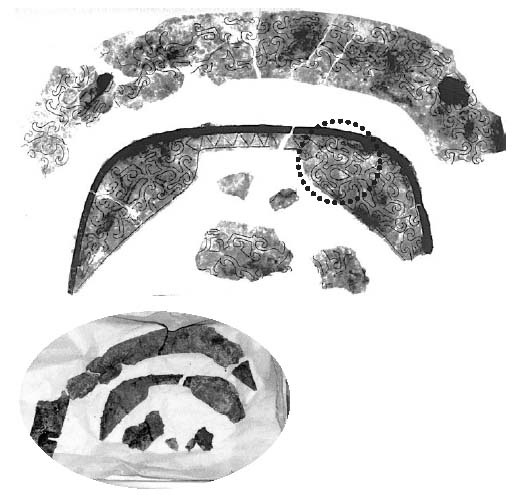

계림로 14호분 출토품인 철제 말안장 뒤 가리개의 엑스선 투사 사진.(위 사진) 현재까지 뒷가리개 조각에 8마리, 앞가리개 조각에 2마리의 용을 금상감한 문양들이 확인됐다.(점선 동그라미 부분) 아래 사진은 짙은 녹으로 뒤덮인 말안장 가리개의 본래 모습이다. 국립경주박물관 제공

|

엑스선 조사결과, 계림로 철제말안장서 황금선상감 확인

1400여년전 신라 장인이 만든 말 안장 표면에는 꿈틀거리는 황금 용들이 가득 숨어있었다. 지난 73년, 5~6세기 신라 무덤인 경주 계림로 14호분에서 나온 철제 말 안장과 허리띠(과판:버클) 꾸미개 전면에 용과 새, 넝쿨 등의 금·은 상감(표면에 미세한 금속선을 박아넣어 장식하는 기법) 문양을 화려하게 입힌 사실이 밝혀졌다. 국립중앙박물관과 국립경주박물관은 최근 계림로 14호분 출토품의 보존처리 과정에서 엑스선 투시 촬영 결과 이런 사실을 확인했다. 고대 금속 상감기법은 백제, 가야, 신라 등의 철제칼 등에서 부분적으로 조사된 바 있으나 전면을 귀금속 상감으로 꾸민 말안장, 허리띠는 이번에 처음 발견한 것이다. 투시사진을 보면 말 안장은 앞 가리개와 뒷 가리개의 쇠판 전면에 가는 홈을 낸 뒤 금선과 은선을 메워넣어 각각 2마리, 8마리의 용 문양을 좌우 대칭으로 섬세하게 표현했다. 허리띠 꾸미개는 은판을 덧댄 장식판 4개에 각각 정교한 문양들을 새겨 넣었는데, 도깨비, 귀신, 식물넝쿨, 마주보는 새 등을 나타낸 것으로 추정된다. 함순섭 경주박물관 학예연구관은 “고대에 이미 높은 수준에 올랐던 금속 상감기법의 시원을 보여주는 유물”이라고 평가했다. 금속 상감은 ‘입사’기법으로도 불리우는데, 공예품 등의 표면에 미세한 크기의 금선(또는 은선)을 윤곽선을 따라 박아넣어 장식하는 고난도 기법이다. 중국 진시황릉 부장품 등에서 보이는, 감입 기법(공예품 표면에 큰 금속판을 메꿔넣는 장식기법)에서 유래한 것으로 보고 있으나, 삼국시대 장인들은 좀더 가는 금속선을 넣어 무늬를 조형하는 기법을 발전시켰다. 계림로 14호분 출토품의 금은 상감 문양은 귀금속 세공의 귀재였던 신라 장인들의 이런 내공을 단적으로 보여주는 유물들이다. 그동안 확인된 삼국시대 금속 상감 유물은 백제에서 일본에 보낸 4~5세기 예물용 칼인 ‘칠지도’를 비롯해, 5~6세기의 경남 함안 마갑총 출토 가야 환두대도, 경주 호우총 화살통 장식, 천안 화성리 고분 출토 백제 철제 칼 등 소수에 불과하다. 주로 큰칼 자루나 칼몸에 새긴 물고기ㆍ용, 거북 등의 무늬와 글씨들인데, 계림로 14호분 출토품처럼 전면을 금은 상감으로 꾸민 유물은 전례가 없었다고 한다.

|

|

귀신, 도깨비나 새 등의 금선 문양이 상감된 계림로 14호분 출토 허리띠 딸림 장식의 녹에 뒤덮인 장식물 모습.

|

기사공유하기