등록 : 2005.07.21 18:04

수정 : 2005.07.21 18:09

|

|

삼국지

|

재중동포 리중혁씨 ‘본 삼국지’ 출간, 유현민씨, 삼국지 무대 답사뒤 펴내기도

아주 ‘깐깐한’ 삼국지가 나왔다.

최근 출간된 <본(本) 삼국지>(금토 펴냄)는 읽는 이한테는 ‘조~금’ 다르겠지만, 옮긴이한테는 ‘아~주’ 다른 판본이다.

옮긴이는 2003년 <삼국지가 울고 있네>라는 책을 통해 이문열씨의 <평역 삼국지>에서 오류 900곳을 잡아낸 재중동포 리동혁(38)씨. 황석영씨의 <삼국지>를 보고 역시 부끄러워 눈물을 흘릴 뻔했다는 옮긴이는 옌지 제2고등중학교를 졸업한 뒤 대학 진학을 사절한 채 8년 동안 중국고전을 독학해 삼국지 전문가로 통한다.

11권으로 된 <본 삼국지>는 “한국에는 제대로 된 삼국지가 없다”고 일갈한 리씨가 3년 동안 ‘삼국지만을 끌어안고’ 산 결과물이다. 그가 삼국지 역자로 마춤한 것은 재중동포로서 토박이 한국인에 비해 중국식 한자에 밝고 한국어에도 능통하기 때문.

리씨는 명·청 12개 판본을 아우르되 청나라 때의 모종강 판본을 저본으로 삼아 잘려나간 부분을 명나라 나관중 판본에서 되살려냈다고 설명한다.

|

|

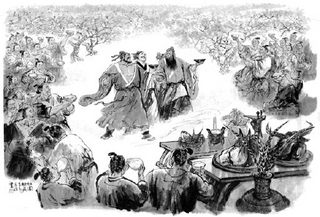

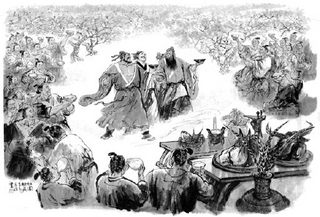

유비·관우·장비, 복숭아밭에서 맹세하다

|

삼국지는 14세기 원나라 때 나관중이 지은 장편 역사소설로 필사본으로 유행하다가 16세기 명나라 때 인쇄본이 출간되면서 베스트셀러가 되었다. 17세기 모륜·모종강 부자가 개작한 판본이 나온 이래 지금껏 300년 동안 시장을 독점해 왔다. 50여종의 판본이 나온 한국 역시 대부분 모종강 판본이 저본이다.

리씨가 모씨 판본을 저본으로 삼은 것은 그 판본이 소설로서의 완결성을 가졌기 때문이다. 예를 들면, 모씨 이전의 판본은 ‘여포가 방천화극을 들고 말을 타고 오다가 왕윤을 만나 그의 옷자락을 틀어쥐더니 허리에 찬 보검을 뽑아든다’는 식이다. 모씨 판본에는 여포의 팔이 세개가 아닌 까닭에 당연히 보검 부분이 정리됐다.

|

|

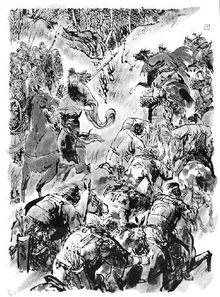

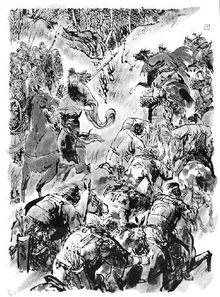

관우는 화용도에서 조조를 놓아주다.

|

모씨 판본에서 지워진 대목 1100군데를 구태여 되살린 까닭은 ‘황제는 하나’라는 모씨의 세계관으로 인해 나관중 본의 중요한 부분이 가위질 되었다고 보기 때문이다. 나관중 본에 여러 번 나오는 ‘천하란 한 사람의 천하가 아니라 천하 사람들의 천하로다’라는 문구나, 오나라 손권이 하늘에 올린 개국문서와 촉 황제 유선이 위나라 장수 등애와 주고받은 문서가 그것에 속한다.

리씨는 한글로 옮기면서 중국에서 가장 완벽한 판본으로 꼽히는 인민출판사 간행 <삼국연의>에서 100여건의 오류를 발견해 바로잡았다고 밝혔다. ‘여포의 기병 수십 명이 (조조를) 쫓아왔다(布軍數十騎追至)’ 대목이 그 예다. 조조를 따라잡았다면 그가 잡혔거나 맞아죽었어야 하는데 그렇지 않았기 때문. 여기서 리씨는 ‘쫓아왔다’를 ‘가까이 왔다’로 바로 잡는다. 본디 ‘近前(가까이 왔다)’을 모씨 부자가 ‘고상하게’ 迫至(박지)로 고쳤는데 목판 인출 과정에서 追至(추지)로 변했다고 본다.

|

|

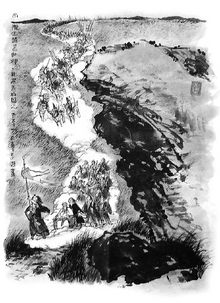

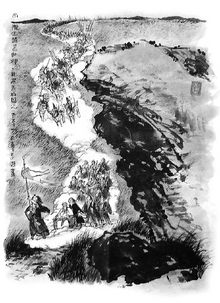

농상에 나와 제갈량은 귀신으로 꾸미다.

|

고-금, 중국-한국의 차이에서 달라진 한자의 뜻도 현재의 한국어에 가깝게 옮겼다. 통상 ‘어루만지다’로 옮기는 撫(무)가 고대에는 ‘두드리다’ ‘치다’는 뜻이라는 것, 國舅(국구)가 한국에선 ‘임금의 장인’으로 통하지만 중국에서는 ‘임금의 처남이나 외삼촌’이라는 것 등이 이에 속한다.

옮긴이는 내용과 사상은 철저하게 중국산이지만 형식과 맛은 최대한 한국인에게 맞게 옮겼다고 밝혔다.

한편 ‘삼국지 유적 답사와 함께 읽는’ <삼국지>(유현민 평역, 예문당 펴냄)는 평역자가 중국의 9개 성에 걸쳐 삼국지 무대를 답사하면서 책을 써 3권으로 엮었다. 유적과 접목해 읽는 재미와 현장성을 높였다는 설명이다.

광고

기사공유하기