등록 : 2005.08.10 19:56

수정 : 2005.08.11 11:57

|

|

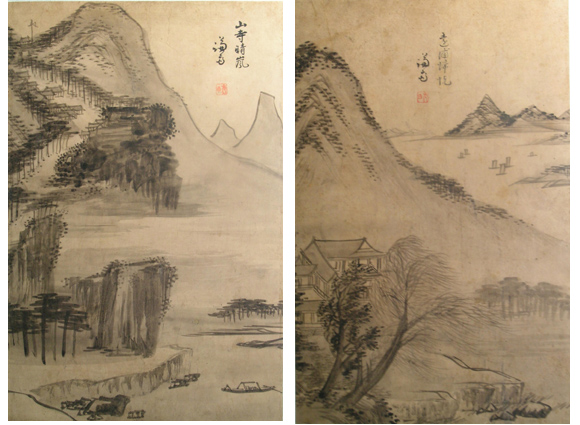

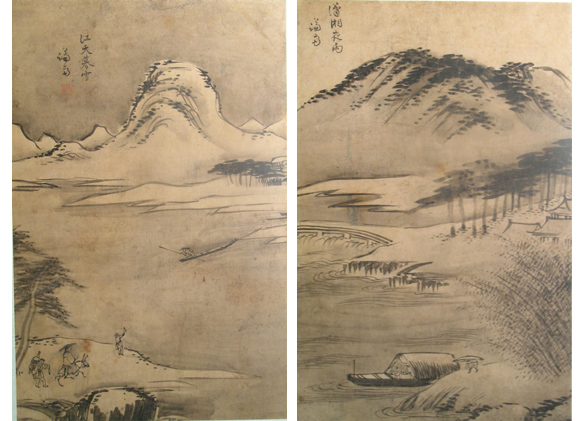

안휘준 교수가 처음 소개한 겸재 정선의 미공개 소상팔경도 화첩의 주요 그림들. 왼쪽부터 수장가 김씨 소장 화첩의 ‘연사만종’‘평사낙안’, 재일동포 소장 화첩의 ‘소상야우’.

|

안휘진 교수 ‘미술사논단’ 서 미공개 수작 10여점 공개

“정선 ‘풍경화‘ 독창적 화풍 수련과정 집약해 보여줘”

조선 후기의 그림 거장 겸재 정선(1676~1759)은 이땅 산하의 기운을 쑥쑥 뽑아내어 그린 진경그림의 대가로 이름 높다. 하지만 전통 산수화를 개벽시켰다는 그가 당시 중국에서 선비들이 즐겨 그린 관념적 산수화인 남종화를 연거푸 그리며 진경산수화의 바탕 공력을 키운 사실을 아는 이는 드물다. 중국 양쯔강 하류인 소상과 상강이 합쳐지는 곳의 경치 8풍경을 상상해 그린 소상팔경도가 대표적 경우인데, 최근 겸재가 평생토록 그린 미공개 소상팔경도 작품들이 다수 발굴되어 학계의 눈길을 끌고 있다.

문화재위원장인 안휘준 서울대 미술사학과 교수는 이달 말 발간될 예정인 한국미술연구소의 반년간지 <미술사논단> 20호에 ‘겸재 정선의 소상팔경도’란 논문에서 알려지지 않은 겸재의 초창기, 만년기 소상팔경도 수작들을 10여 점 공개하고 분석글을 실었다. 이 논문은 진경산수를 빼고 관념 산수화, 인물화, 초충 그림 등 겸재의 다른 영역 그림에 대한 고찰이 사실상 드문 상황에서 겸재의 관념 산수화에 대한 본격적인 고찰을 시도하고 있는데다, 극히 드문 겸재의 소상팔경도 8폭 전폭 작품을 2짝이나 공개해 겸재 회화 연구에 반향을 줄 것으로 보인다.

새로 공개된 그림은 겸재가 그린 소상팔경도 가운데 가장 오래된 작품으로 추정되는 개인 수장가 김아무개씨의 소상팔경도 전 8폭과 올 9월 뉴욕 크리스티 경매에 출품할 예정인 재일동포의 소장품인 8폭의 소상팔경도로 모두 화첩 형식이다. 여기에 지난해 간송미술관이 봄 특별전 ‘대겸제전’을 통해 공개한 소상팔경도 8폭의 도판과 70년대 후반 <한국의 미>(중앙일보사 펴냄)에 실렸던 개인소장 만년기 소상팔경도 6폭의 그림을 덧붙여 겸재의 소상팔경도 화풍 전반을 분석했다.

우선 김씨가 소장한 소상팔경도 전폭은 겸재의 장년기 그림으로 추정되는데, ‘연사만종(:안개 낀 절에서 저녁 종소리 울리는 풍경)’, ‘산사청람’(:산속 절에 안개 걷히는 풍경), ‘어촌낙조’(:어촌의 지는 해)’, ‘원포귀범’(:포구로 돌아오는 돛배의 풍경), ‘소상야우’(:강변의 밤비 내리는 풍경), ‘평사낙안’(祠:모랫벌에 내려앉는 기러기 떼), ‘동정추월’(:동정호의 가을 달), ‘강천모설’(:눈 내리는 강변의 저녁 풍경)순으로 구성되어 있다. 산들을 점묘로 묘사한 것이나 짙은 묵 등으로 대강 표현한 소나무 등 겸재 특유의 화풍이 두드러진다. 특히 겨울풍경인 강천모설도의 경우 눈 덮인 산과 언덕을 표현하되 얼지 않은 강과 강을 오고가는 인물들이 등장해, 꽁꽁 얼어붙은 산천을 위주로 그린 조선초와 중기 그림과 다른 개성을 드러낸다. 또 기러기떼를 그린 평사낙안의 경우 조선 초기와 중기 소상팔경도에서 작게 상징적으로 표현된 기러기 떼와 달리 아주 크고 사실적으로 기러기떼를 그렸다.

또다른 재일동포 소장의 소상팔경도 8폭은 중국 화보와의 강한 연관관계가 두드러진다. 건물들만 있고 인마의 흔적을 찾을 수 없는 ‘산시청람’(:산속 시장의 안개 걷히는 풍경)도의 경우 세속보다는 정신적 세계를 중시하던 선비그림인 남종화의 면모가 부각된다. 또 호수의 물결 위에 떠오르는 둥근 달로 간결하게 묘사된 ‘동정추월’이나 대숲을 집중 부각시키며 밤비 내리는 풍경을 표현한 ‘소상야우’는 중국 판화집 <해내기관>에 실린 그림을 적극 참고했던 것으로 보인다. 안 교수는 “이번에 소개한 소상팔경도는 우리 산하의 모습을 연상시키는 간송미술관 소장의 소상팔경도와 만년기 개인소장 소상팔경도에 이르기까지 겸재가 독창적인 화풍을 수련해가던 과정을 집약해 보여준다”면서 “중국 판화집과 17세기 화가인 전충효 그림 등의 회화 전통을 참고해 정선은 자신만의 독창적인 소상팔경도를 완성시켜 나갔던 것으로 보인다”고 말했다.

광고

기사공유하기