|

|

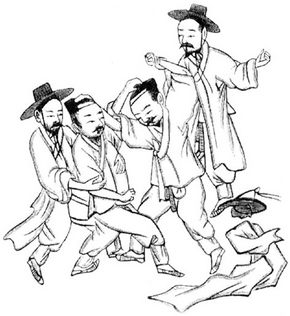

싸우는 이들은 서로 상투를 틀어잡고 있으며, 말리는 이들은 싸우는 이의 손과 몸통을 잡고 뜯어말리고 있다. 1984년 구한말 영국외교관 칼스가 쓴 <길거리 싸움꾼과 구경꾼>에 실린 삽화. 그림 오른쪽은 멋드러진 옷차림에 활기찬 동작을 보여주는 신윤복의 <쌍검대무>에서 뽑은 검무 장면.

|

사하자 허인옥씨 ‘옛 그림에서 만난…’

여기저기 흩어져있던 무예풍속 한권에

‘조선 사람들의 싸움에서 두드러진 특징은 상투를 먼저 잡아채려고 한다거나, 상투를 잡은 뒤엔 막 흔들면서 주먹질과 발길질을 해대는 것이다.’ 19세기 말 길거리 싸움의 결말은? 당시 미국 공사 알렌은 “누구 하나가 피를 흘리게 되면 흥분한 군중들도 잠시 마술에서 풀린 듯 잠잠해진다. 흰옷에 핏자국이 묻어 더럽혀지는 것에 대한 한국인 특유의 거부감에서 나온 것으로 보인다”고 전했다.

싸움에는 불량소년도 낀다. “속담에 3문(남대문·서소문·서대문) 밖 편이 이기면 기내(경기 안)에 풍년이 들고 아현 편이 이기면 다른 지방에 풍년이 든다고 한다. 이에 용산과 마포의 불량소년들은 작당하여 아현 쪽을 돕는다.”(<동국세시기>의 돌싸움 기록 중에서)

옛 사람들은 어떻게 싸웠을까. 전통무예를 중심으로 우리 선조들의 기예와 싸움 풍속을 들여다보는 책 <옛 그림에서 만난 우리 무예 풍속사>가 최근 나왔다. 옛 그림들과 사료에 여기저기 흩어져 담긴 갖가지 무예·싸움의 풍속들이 한 권에 담겼다. 허인욱 지음, 푸른역사 펴냄, 값 1만5000원.

한국사학자이자 스스로 무예를 수련하는 지은이는 고대부터 근대에 이르는 여러 문헌·그림 사료의 한 구석에 박혀 역사학자들의 관심권에 잘 들지 않던 격검(검술), 검무(칼춤), 사예(활쏘기), 석전(돌싸움), 마상재(말놀음·곡마), 수박(맨손무예), 택견, 씨름 등의 기록을 ‘숨은 그림 찾기’ 하듯 찾아내어 풍속사의 번듯한 ‘장르’로 복원했다.

|

|

무인으로 출세하려는 자 ‘수박’은 기본이었다

|

기사공유하기