|

|

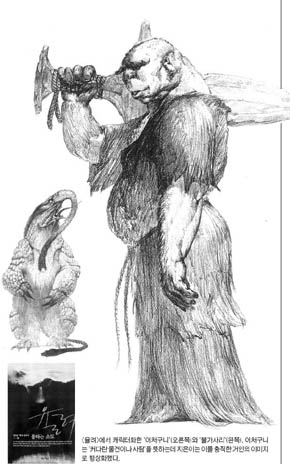

<율려>에서 캐릭터화한 ‘어처구니’(위)와 ‘불가사리’(옆). 어처구니는 ‘커다란 물건이나 사람’을 뜻하는데 지은이는 이를 충직한 거인의 이미지로 형상화했다.

|

전승규 디자인대 교수가 쓴 소설 ‘율려’ 발해건국 배경…디지털 영상화 계획도

디자인대학 교수가 판타지 소설을 냈다. 소설이라고 특별한 것은 아니니 디자인대 교수라 해서 못 쓸 것도 없다. 그러나 한국 문화의 원형을 기반으로 하고 디지털 영상화를 전제로 했다는 점에서 각별하다. 국민대 테크노디자인대학원에서 디지털 콘텐츠를 가르치는 전승규(48) 교수가 낸 <율려>는 857쪽의 대작. 696년 대조영의 발해 건국을 배경으로 하는 이 소설은 몇몇 등장인물과 배경만 역사에서 빌렸을 뿐 나머지는 판타지, 우리 민족의 신물들과 중원의 괴물들이 벌이는 싸움 이야기다. “중국의 동북공정에 맞서 우리문화를 지키려면 역사연구도 중요하지만 그것을 바탕으로 한 문화콘텐츠 창작도 못지 않게 중요합니다.” 소설의 주인공은 고조선 왕손 무와 영고 부부 그리고 두 아들 크니와 해아지. 부모를 죽인 자를 찾아 남행하던 그들은 중원을 탈출한 고구려의 유민 가우리(대조영) 일행과 옛 고구려의 왕검성에서 조우한다. 이들은 모두 고구려 유민의 독립운동을 억누르려는 측천무후와 그 졸개인 황금탈 무리한테 쫓긴다. 무는 가우리의 군사가 되고 그의 아내 영고와 두 아들은 중원의 괴물을 퇴치하기 위해 옥첩과 신물을 찾아 여행한다. 차례차례 찾아낸 옥첩을 통해 칠지도, 삼족오, 치우천왕의 깃발, 해모수의 오룡수레, 구미호 등 다섯 신물을 깨워낸다. 한편 대조영 일행과 측천무후의 추격대는 천문령에서 대결투를 벌이는데, 여기에 중원의 괴물과 우리민족의 신물들이 등장한다. 여기서 승리한 대조영은 발해를 건국하고 동모산에서는 해원과 상생의 굿판이 열린다.

|

|

전승규 디자인대 교수가 쓴 소설 ‘율려’

|

“고구려 유민으로서 황하남쪽에서 북상하여 옛 고구려 땅에 나라를 세우는 인간 대조영이 매력적”이라는 전 교수는 “그에 관한 사료가 없어서 애를 먹었지만 그래서 이야기를 꾸리기 수월한 측면이 있었다”고 말했다. “불가사리가 코끼리 코, 황소의 눈, 곰의 체격, 호랑이 팔다리라고 하는데 막상 형상화하려니 무척 힘들더군요.” 문헌들 대부분이 구체적인 묘사를 꺼리고 있는데다 그마저 거의 없다시피하다는 것. 전 교수는 최대한 문헌을 바탕으로 하여 캐릭터를 형상화하는 초벌작업을 끝내고 소설과 함께 원화집을 냈다. 그는 ‘원소스 멀티유즈’를 지향한 만큼 만화, 애니메이션, 게임, 영화로 활용할 수 있기를 바랐다. 임종업 기자 blitz@hani.co.kr

기사공유하기