등록 : 2005.10.12 16:56

수정 : 2005.10.13 15:28

한국인 아버지는 간첩누명 총살…러시아인 어머니는 강제수용소

러시아 음유시 바르드 통해 억압에 맞서 자유 노래했다

“한국말 못해도 난 한국인 친척”

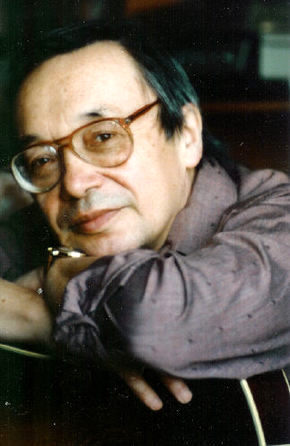

한국인 2세 율리 김

“난 방랑자, 예를 들어/ 난 고행자, 예를 들어/ 난 추구자, 예를 들어, 또 시쟁이/ 그리고 결국/ 난 노래꾼/ 노래하네, 평생을!/ 난 몰라, 친구들/ 나 뭘 노래하는지/ 이 나라에 무슨 도움 되는지/ 따져서 말하자면/ 난 일종의 건달패/ 주위에서 말하길/ …”(투리스트)

러시아인들이 사랑하는 바르드 음악(음유시)의 최고봉 율리 김(69). 한국인 아버지와 러시아인 어머니를 둔 그는 옛 소련 스탈린 체제의 억압 속에서 그의 노래 ‘투리스트’처럼, ‘어릿광대’처럼 자유를 노래한 시인이다. 그 암울했던 시절 그는 유쾌하고 위트와 유머 넘치는 시와 노래로 자유와 희망을 역설적으로 노래했고, 금지된 시와 노래는 입과 입으로 전해지며 차갑게 얼어붙은 러시아인들의 가슴을 남몰래 녹여주었다. 그가 낯선 아버지의 나라를 찾는다.

오는 29일과 30일 저녁 7시30분에 각각 세종문화회관 컨벤션 센터와 건국대 새천년 홀에서 열리는 ‘율리 김, 자유를 노래하다’는 죽기 전에 아버지의 고향을 밟아보고 싶다는 70살 노 시인의 염원이 담긴 공연이다.

“스탈린 테러가 나와 누나 알리나 김(의학박사)의 한국 뿌리를 빼앗았습니다. 저는 한 인생 늦었지만 드디어 아버지의 고향으로 가게 되었습니다. 저는 러시아 문화와 러시아 전통 환경에서 컸고, 한국어를 한마디도 못하지만 그래도 여러분의 친척이라고 생각합니다.”

그는 최근 <한겨레>와의 이메일 인터뷰에서 “말로만 듣던 아버지의 고향을 꼭 방문하고 싶었다”면서 “저의 아버지 김철산은 1904년 조선 길도라는 곳에서 태어났으며, 한국에 사는 친척은 잘 모른다”고 밝혔다.

1908년부터 연해주에 살다가 1931년부터 모스크바에서 신문 기자로 활동했던 그의 아버지 김철산은 1937년에 ‘일본 간첩’이라는 누명을 쓰고 1938년에 총살당했으며 1956년에 복권됐다. 또 교사였던 어머니 니나 프세스바트스카야 역시 ‘간첩의 아내’라는 이유로 1938년에 체포돼 5년간 강제수용소 생활과 3년간 유형 생활을 겪어야 했다. 따라서 어린 시절을 모스크바에 있는 친척집에서 러시아인으로 키워졌던 그에게 시와 음악은 일찍부터 유일한 위안거리였다.

10살 때부터 시를 썼던 그는 1954년 모스크바 사범대학에 들어간 뒤 선배시인 비즈보르의 노래를 듣고 반해 재미삼아 노래를 만들어본 걸 기화로 음유시인의 길에 들어섰다.

“작곡은 대학생이었던 1955년부터 해왔습니다. 당시에는 가사를 쓰고 곡을 만드는 것이 많은 학생들에게 인기있는 일이었어요. 대학교 선배였던 바르드 유리 비즈보르가 바로 나의 작곡 선생님이었습니다.”

그는 대학 시절 아버지의 죽음과 그에 얽힌 비밀을 알게 되었고, 스탈린 체제에 항거하기 위해 인권운동의 길을 걷기 시작했다.

그는 “60년대에 들어서자 스탈린을 비난하는 공산당에 의해 사회적인 분위기가 다시 악화되었고 공산당의 억압이 다시 시작되어 의사와 발언의 자유는 또 다시 없어졌다”면서 “이러한 국가 정책을 반대하는 사람들은 인권운동을 시작했다”고 그 시절을 회고했다.

한때 반체제운동으로 교사생활과 모든 예술활동을 금지당하기도 했던 그는 율리 미하일로프로 이름을 바꾸어 600여곡을 발표하며 억압받는 러시아 민중들과 함께 했다. 러시아 바르드 음악의 1세대로 알렉산드르 갈리치, 불라트 아쿠좌바, 블라디미르 비소츠키와 함께 러시아 4대 음류시인 가운데 유일하게 생존해 활동하고 있는 그의 시는 러시아 초등학교 교과서에 실릴 정도로 사랑과 존경을 받고 있다.

현재 극작가와 시나리오 작가로도 활동하고 있는 그는 50여편의 영화와 40여편의 연극에 노래를 만들었고, 시나리오 2편이 영화로 만들어졌으며, 20여편의 연극이 현재 러시아 전역에서 상영되고 있다. 러시아작가연합과 펜클럽 회원으로 러시아 최고권위의 국가 문학상을 수상했던 그는 이번 내한 공연에서 ‘고래 한 마리’ ‘나의 캄차토츠카’ ‘환상이다-낭만이다’ ‘어릿 광대’ 등 주로 자연과 자유를 노래한 30곡을 들려주며, 관객과의 대담과 싸인회도 갖는다. (02)2237-9386~7.

정상영 기자

chung@hani.co.kr

광고

기사공유하기