등록 : 2018.05.21 04:59

수정 : 2018.05.23 03:19

|

|

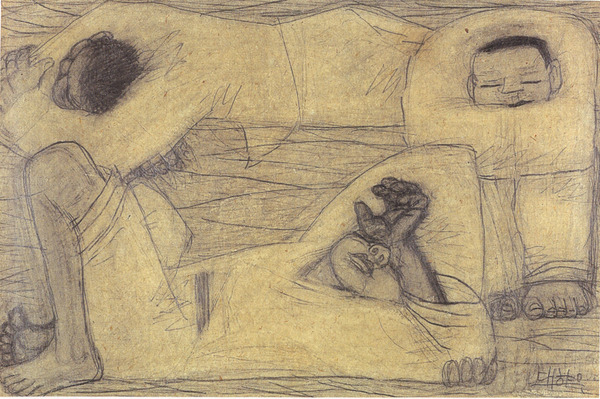

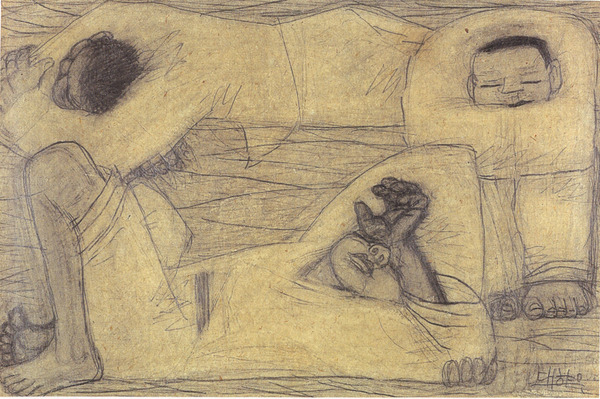

이중섭의 연필화 명작인 <세 사람>. 그가 일본에서 귀국한 1942~45년 사이 원산에서 <소년>과 함께 그린 것으로 보인다. 한 인물이 눕고 쪼그리고 엎드린 모습을 화폭에 같이 담은 것으로 분석되기도 한다. 일제 말기 작가와 이 땅 청년들의 절망적인 내면 상황을 예민한 선묘로 표출했다고 풀이되는 작품이다.

|

[작품의 운명] ① 이중섭 ‘소년’ ‘세 사람’

|

|

이중섭의 연필화 명작인 <세 사람>. 그가 일본에서 귀국한 1942~45년 사이 원산에서 <소년>과 함께 그린 것으로 보인다. 한 인물이 눕고 쪼그리고 엎드린 모습을 화폭에 같이 담은 것으로 분석되기도 한다. 일제 말기 작가와 이 땅 청년들의 절망적인 내면 상황을 예민한 선묘로 표출했다고 풀이되는 작품이다.

|

미술관에서 관객과 만나는 근대기 작품들은 어떤 인연으로 소장품이 되었을까. 작가와 유족, 여러 수집가의 손길을 거쳐 미술관에 들어온 근대 명화들의 다사다난했던 수집 일화들은 그 자체가 우리 미술사의 소중한 발자취다. 국립현대미술관 덕수궁관이 개관 20돌을 맞아 열고 있는 ‘내가 사랑한 미술관―근대의 걸작’전(10월14일까지)에서 주요 출품작에 얽힌 이야기들을 10차례에 나눠 소개한다.

해방의 감격으로 이 땅이 여전히 들떠있던 1945년 10월. 원산에서 작업 중이던 화가 이중섭(1916~1956)은 흥분한 기색으로 서울을 찾았다. 연필로 그린 소품 두 점을 품에 지닌 채 경원선 열차를 타고 온 것이다.

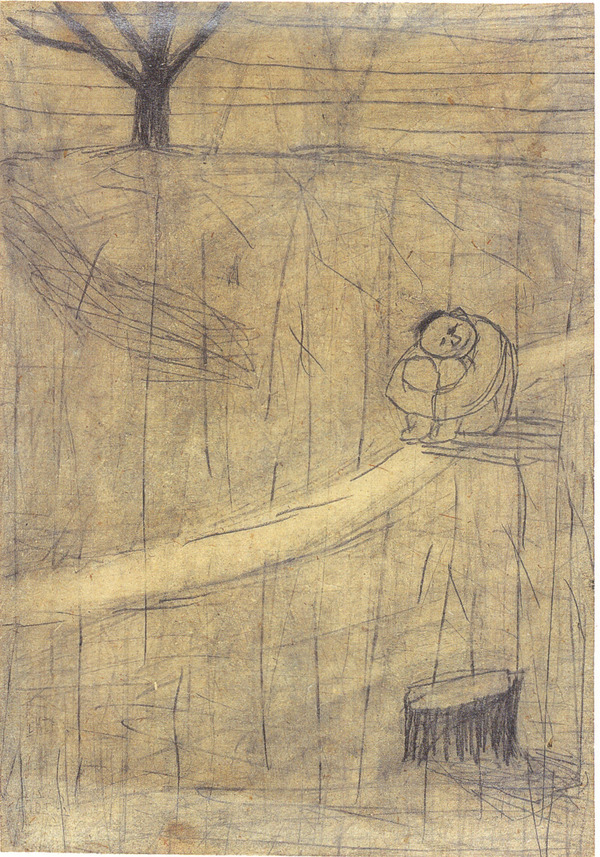

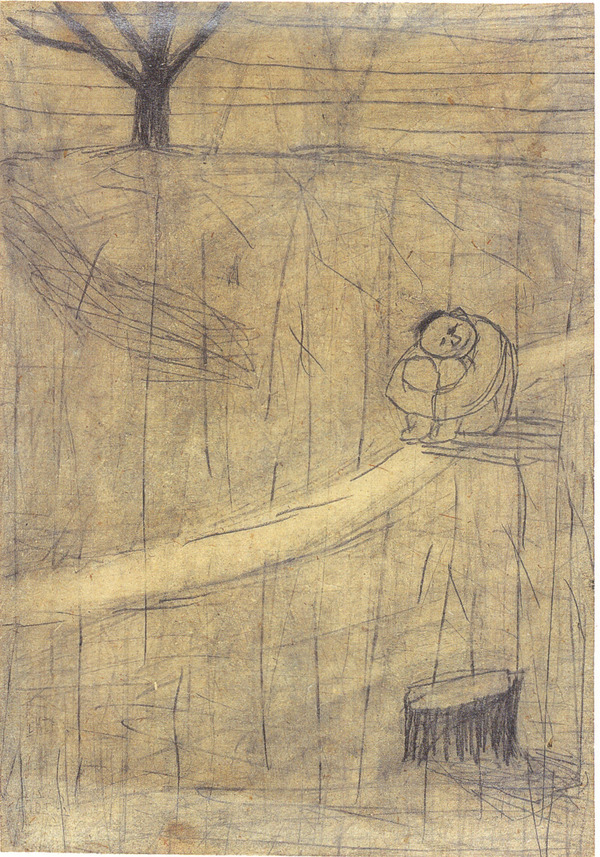

서울행 목적은 하나. 당시 덕수궁미술관 전시회에 작품을 출품하기 위해서였다. 앙상한 나무가 있는 언덕 기슭에 쪼그린 채 앉아 있는 인물을 그린 <소년>과 무력하게 엎드리고 눕고 앉은 이들을 묘사한 <세 사람>이란 연필화였다. 가로세로 30㎝도 안 되지만, 필선을 수없이 겹쳐 지웠다가 또 그리면서 심혈을 기울인 두 인물 그림은 식민지 말기 작가의 암울한 의식 세계가 깃든 원산 시절 대표작이었다.

해방 맞은 이중섭 서울서 출품하려 상경

시간 늦어 노상덕에 준 그림

수년 뒤 전시회 찾은 앳된 10대

후일 전설의 컬렉터 정기용

돈 마련 매입해 애지중지

기업인 출신 컬렉터 틈날 때마다 간청

정씨가 거절할 셈으로 부른

당시 천문학적 액수 1억5천만원

바로 대금 치르고 가져가

지난해 “이런 작품은 국가서 갖고 있는 게 맞다”

국립현대미술관에 넘겨

|

|

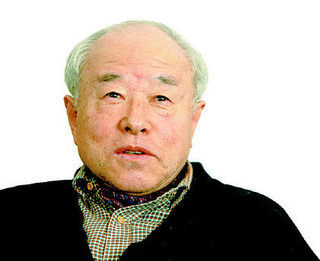

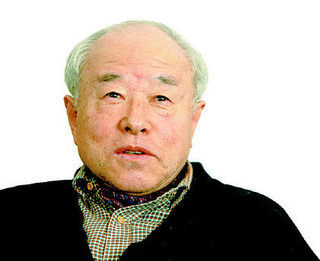

한국 미술판의 전설적인 컬렉터인 정기용씨. 이중섭의 <세 사람>과 <소년>을 10대 시절 사들인 일화로 알려졌다. 원화랑 대표를 지냈다.

|

일제 강점기 ‘이왕가미술관’으로 불린 덕수궁미술관은 고미술품만 전시하고 국내 근대작가들의 작품은 외면했다. 차별에 서러움 북받쳤던 작가들은 해방되자마자 미술관에 몰려가 그해 10월 ‘해방 기념 문화대축전 미술전람회’를 열고 작품마당을 펼치고 있었다. 이중섭 또한 유학 뒤 귀국한 1943년 이래로 화단 활동도 못 하고, 원산과 안변을 오가며 숨죽여 작업만 해온 터였다. 연필로 꾹꾹 눌러가며 그렸던 그림들을 처음 내보이는 꿈에 부풀어 있었을 것이다.

그러나 이미 전시회가 시작한 뒤 도착하는 바람에 그림을 출품할 수 없었다. 낙심한 그는 이쾌대 등의 출품 작가들과 기념사진만 찍고 발길을 돌렸다. 이중섭은 그 뒤 인천금융조합의 노상덕을 만나 소정의 대가를 받고 이 그림 2점을 넘겨주었다. 노상덕은 40년대 말 조합 주최 전시회에 <세 사람>과 <소년>을 출품하는데, 그 자리에서 새 인연이 싹트게 된다. 미술판에 전설적인 컬렉터로 회자되는 정기용(86·전 원화랑 대표)씨와의 만남이 이뤄진 것이다.

당시 10대 고교생이던 정씨는 보는 순간 두 작품에 빠져들었다. <세 사람>과 <소년>은 당시 검은색 바탕의 한 액자에 같이 들어 있었다. 화면은 작지만, 풍경과 인물의 심연을 옮겨낸 섬세한 밑그림, 무사의 칼날처럼 단호하게 내리치는 필선의 결기가 공존한 작품들이 눈길을 사로잡았다. 이후 그는 두 그림을 매입해 애장품으로 삼았다. 지금도 미술관에서 두 그림을 한 묶음으로 전시하는 건 원래 한 액자에 들어 있었다는 정씨의 증언에서 비롯한다.

이중섭의 작품세계에서 연필은 매우 중요한 매체다. 소, 아이, 꽃, 게 등 일본 유학 시절부터 집착했던 소재들을 작은 화면에 집약적으로 밀도감 있게 표현할 수 있었고, 수없이 겹쳐 쓰고 지우면서 조형성과 필력을 기르는 훈련도 가능했다. 후일 은지화 작업 기법의 기반도 됐다. <세 사람>, <소년>은 식민지 말기 출구 없는 조선 청년들의 불안과 공포, 울분을 절묘한 필선으로 표현했기에 단순 드로잉이 아닌 독립적인 연필화 대표작으로 간주된다. 42년 작 <소와 여인> 소묘, 부인 야마모토 마사코에게 보낸 엽서화 등과 더불어 해방 이전 작품 중에선 드문 실물이어서 역사적 사료 가치도 높다.

|

|

이중섭의 연필화 걸작으로 꼽히는 <소년>. <세 사람>과 더불어 1942~45년 원산 시절 함께 그린 것으로 추정된다. 앙상한 나무가 선 스산한 언덕 기슭에 쪼그린 소년의 모습을 묘사한 이 작품은 당시 시대상황을 핍진하게 반영하고 있다.

|

이후 두 작품의 소유자들이 바뀌는 과정도 간단치 않았다. 1972년 현대화랑에서 열린 이중섭의 첫 회고전에 작품들이 대여돼 나오자, 기업인 출신의 한 컬렉터가 매료돼 틈날 때마다 정씨한테 넘겨달라고 간청했다. 꼭 간직하고 싶었던 정씨는 70~80년대로서는 어마어마한 거액인 1억5000만원을 불렀으나, 이 수집가는 군말없이 대금을 치르고 작품을 손에 넣었다. 이중섭 작품의 최고 컬렉터로 꼽히는 그 역시 두 작품을 애지중지했으나, 2016년 덕수궁관의 이중섭 회고전 뒤 마음을 돌리게 된다. 미술관 쪽이 “팔 의향이 있다면 먼저 알려달라”고 조심스레 청하자, 지난해 9월 “국가에서 갖고 있는 게 맞다”며 흔쾌히 넘겨준 것이다. 두 그림 모두 화폭에 연필로 숱하게 필선을 덧칠해 종이가 들뜨는 현상이 보이는데, 항온·항습 장치가 완비된 미술관이 소장처로 낫겠다는 판단도 작용했다고 한다. 결국 가격 협상을 거쳐 지난해 말 두 작품이 미술관에 들어왔다. 김인혜 학예사는 “최근 수년간 새 소장품들 가운데 역사적 중요성이 가장 큰 명품이다. 미술관은 물론 학계에서도 경사라고 매우 기뻐했다”고 떠올렸다. 두 그림은 현재 덕수궁관 2층 3전시장에서 볼 수 있다. 노형석 기자

nuge@hani.co.kr, 도판 국립현대미술관 제공

광고

기사공유하기